आमेर दुर्ग

| आमेर दुर्ग आमेर महल, आमेर का क़िला, आम्बेर का क़िला | |

|---|---|

| जयपुर का भाग | |

| आमेर, राजस्थान, भारत | |

आमेर दुर्ग का सामने का दृश्य जिसमें लम्बी सर्पिलाकार सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। | |

आमेर दुर्ग, जयपुर, 1858 ई॰ | |

| प्रकार: | सांस्कृतिक |

| मापदंड: | ii, iii |

| अभिहीत: | २०१३ (३६वाँ सत्र) |

| भाग: | राजस्थान के पर्वतीय दुर्ग |

| सन्दर्भ क्रमांक | 247 |

| स्टेट पार्टी: | भारत |

| क्षेत्र: | दक्षिण एशिया |

| निर्देशांक | 26°59′09″N 75°51′03″E / 26.9859°N 75.8507°Eनिर्देशांक: 26°59′09″N 75°51′03″E / 26.9859°N 75.8507°E |

| प्रकार | दुर्ग एवं महल |

| स्थल जानकारी | |

| नियंत्रक | राजस्थान सरकार |

| जनप्रवेश | हाँ |

| दशा | संरक्षित |

| स्थल इतिहास | |

| निर्मित | १५५८-१५९२[1] |

| निर्माता | मीणा राजवंश[2] |

| प्रयोगाधीन | १५९२ - १७२७ |

| सामग्री | लाल बलुआ पत्थर पाषाण एवं संगमर्मर |

आमेर दुर्ग (जिसे आमेर का किला या आंबेर का किला नाम से भी जाना जाता है) भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीणा जनजाति के लोग रहते थे , जिन्हे कच्छवाह राजपूतो ने अपने अधीन कर लिया।[3] यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिन्दू वास्तु शैली के घटकों के लिये भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों, द्वारों की शृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है।

लाल बलुआ पत्थर एवं संगमर्मर से निर्मित यह आकर्षक एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के चार स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक में विशाल प्रांगण हैं। इसमें दीवान-ए-आम अर्थात् जन साधारण का प्रांगण, दीवान-ए-खास अर्थात् विशिष्ट प्रांगण, शीश महल या जय मन्दिर एवं सुख निवास आदि भाग हैं। सुख निवास भाग में जल धाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण यहां की भीषण ग्रीष्म-ऋतु में अत्यानन्ददायक होता था। यह महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इनकी आराध्या चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मन्दिर बना है। आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं व एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़े हुए हैं।

फ्नोम पेन्ह, कम्बोडिया में वर्ष २०१३ में आयोजित हुए विश्व धरोहर समिति के ३७वें सत्र में राजस्थान के पांच अन्य दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में युनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।

नाम व्युत्पत्ति

आंबेर या आमेर को यह नाम यहां निकटस्थ चील के टीले नामक पहाड़ी पर स्थित अम्बिकेश्वर मन्दिर से मिला। अम्बिकेश्वर नाम भगवान शिव के उस रूप का है जो इस मन्दिर में स्थित हैं, अर्थात् अम्बिका के ईश्वर। यहां के कुछ स्थानीय लोगों एवं किंवदन्तियों के अनुसार दुर्ग को यह नाम माता दुर्गा के पर्यायवाची अम्बा से मिला है।[4] इसके अलावा इसे अम्बावती, अमरपुरा, अम्बर, आम्रदाद्री एवं अमरगढ़ नाम से भी जाना जाता रहा है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार यहां के राजपूत स्वयं को अयोध्यापति राजा रामचन्द्र के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिससे उन्हें कुशवाहा नाम मिला जो कालांतर में कछवाहा हो गया। [5] आमेर स्थित संघी जूथाराम मन्दिर से मिले मिर्जा राजा जयसिंह काल के वि॰सं॰ १७१४ तदनुसार १६५७ ई॰ के शिलालेख के अनुसार इसे अम्बावती नाम से ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी बताया गया है। यह शिलालेख राजस्थान सरकार के पुरातत्त्व एवं इतिहास विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित है।

यहाँ के अधिकांश लोग इसका मूल अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा विष्णुभक्त भक्त अम्बरीष के नाम से जोड़ते हैं। इनकी मान्यता अनुसार अम्बरीष ने दीन-दुखियों की सहायता हेतु अपने राज्य के भण्डार खोल रखे थे। इससे राज्य में सब तरफ़ सुख और शांति तो थी परन्तु राज्य के भण्डार दिन पर दिन खाली होते गए। उनके पिता राजा नाभाग के पूछने पर अम्बरीश ने उत्तर दिया कि ये गोदाम भगवान के भक्तों के है और उनके लिए सदैव खुले रहने चाहिए। तब अम्बरीश को राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य के आरोप लगाकर दोषी घोषित किया गया, किन्तु जब गोदामों में आई माल की कमी का ब्यौरा लिया जाने लगा तो कर्मचारी यह देखकर विस्मित रह गए कि जो गोदाम खाली पड़े थे, वे रात रात में पुनः कैसे भर गये। अम्बरीश ने इसे ईश्वर की कृपा बताया जो उनकी भक्ति के फलस्वरूप हुआ था। इस पर उनके पिता राजा नतमस्तक हो गये। तब ईश्वर की कृपा के लिये धन्यवादस्वरूप अम्बरीश ने अपनी भक्ति और आराधना के लिए अरावली पहाड़ी पर इस स्थान को चुना। उन्हीं के नाम से कालांतर में अपभ्रंश होता हुआ अम्बरीश से "आम्बेर" बन गया।[6]

वैसे टॉड एवं कन्निंघम, दोनों ने ही अम्बिकेश्वर नामक शिव स्वरूप से इसका नाम व्युत्पन्न माना है। यह अम्बिकेश्वर शिव मूर्ति पुरानी नगरी के मध्य स्थित एक कुण्ड के समीप स्थित है। राजपूताना इतिहास में इसे कभी पुरातनकाल में बहुत से आम के वृक्ष होने के कारण आम्रदाद्री नाम भी मिल था। जगदीश सिंह गहलौत के अनुसार[उद्धरण चाहिए] कछवाहों के इतिहास में महाराणा कुम्भा केे समय के अभिलेख आमेर को आम्रदाद्रि नाम से ही सम्बोधित करते हैं।

ख्यातों में प्राप्त विवरण के अनुसार दूल्हाराय कछवाहा की सं॰ १०९३ ई॰ में मृत्योपरांत राजा बने के पुत्र अम्बा भक्त राजा कांकिल ने इसे आमेर नाम से सम्बोधित किया है।क [5][7]

भूगोल

आमेर राजधानी जयपुर से ११ कि.मी. (६.८३५ मील) उत्तर में स्थित एक कस्बा है जिसका विस्तार ४ वर्ग किलोमीटर (४,३०,००,००० वर्ग फुट) [8] कस्बा है। दुर्ग यहां की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसकी प्राचीरों, द्वारों की शृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है।,[9][10][11][12][13][14] यही सरोवर आमेर के महलों की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत भी है। यह क्षेत्र बहुत पहले ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था। राजस्थान के पूर्वी भाग में ढूंढ नदी बहती थी, जिस पर उससे लगे क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ गया था। इस क्षेत्र में वर्तमान जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक जिले एवं करौली का उत्तरी भाग आता था।[15]

आमेर जयपुर नगर से लगभग लगा हुआ ही है और यहां का ऊष्म मरुस्थलीय जलवायु तथा ऊष्म अर्ध-शुष्क जलवायु का प्रभाव रहता है। "BWh/BSh",[16] यहां वार्षिक वर्षा ६५० मि॰मी॰ (२६ इंच) होती है, किन्तु इसका अधिकांश भाग मानसून माहों, जून से सितम्बर के बीच में ही होता है। ग्रीष्मकाल में अपेक्षाकृत उच्च तापमान रहता है जिसका औसत दैनिक तापमान लगभग ३०° से॰ (८६° फ़ै॰)} होता है। मानसून काल में प्रायः भारी वर्षा आती हैं, किन्तु बाढ आदि की कोई स्थिति नहीं होती है। शीतकाल नवम्बर से फ़रवरी में अपेक्षाकृत आनन्ददायी रहते हैं। तब औसत तापमान १०-१५° से॰ (५०-५९° फ़ै॰) तक रहता है जिसके संग सूक्ष्म या शून्य आर्द्रता रहती है। उस समय शीतलहर तापमान को जमाने की स्थिति के निकट तक ले जा सकता है। [17]

पुरातत्त्वविज्ञान एवं संग्रहालय विभाग के अधीक्षक द्वारा बताये गए वार्षिक पर्यटन आंकड़ों के अनुसार यहाँ ५००० पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। वर्ष २००७ के आंकड़ों में यहां १४ लाख दर्शकों का आगमन हुआ था।[8]

इतिहास

आरम्भिक इतिहास

कुछ स्रोतों के अनुसार आमेर दुर्ग को चाँदा राजा आलन सिंह चाँदा ने बनाया था।[18] लेकिन अधिकतर स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण कछवाह राजा मानसिंह ने करवाया था।[19][8] जय सिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। अगले १५० वर्षों में कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रसार किये गए और अन्ततः सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में १७२७ में इन्होंने अपनी राजधानी नवरचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली।[20][8][9][12][13]

कछवाहाओं द्वारा आमेर का अधिग्रहण

इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार इस क्षेत्र को पहले खोगोंग नाम से जाना जाता था। तब यहाँ मीणा राजा रलुन सिंह जिसे एलान सिंह चन्दा भी कहा जाता था, का राज था। वह बहुत ही नेक एवं अच्छा राजा था। उसने एक असहाय एवं बेघर राजपूत माता और उसके पुत्र को शरण मांगने पर अपना लिया। कालान्तर में मीणा राजा ने उस बच्चे ढोला राय (दूल्हेराय) को बड़ा होने पर मीणा रजवाड़े के प्रतिनिधि स्वरूप दिल्ली भेजा। मीणा राजवंश के लोग सदा ही शस्त्रों से सज्जित रहा करते थे अतः उन पर आक्रमण करना व हराना सरल नहीं था। किन्तु वर्ष में केवल एक बार, दीवाली के दिन वे यहां बने एक कुण्ड में अपने शस्त्रों को उतार कर अलग रख देते थे एवं स्नान एवं पितृ-तर्पण किया करते थे। ये बात अति गुप्त रखी जाती थी, किन्तु ढोलाराय ने एक ढोल बजाने वाले को ये बात बता दी जो आगे अन्य राजपूतों में फ़ैल गयी। तब दीवाली के दिन घात लगाकर राजपूतों ने उन निहत्थे मीणाओं पर आक्रमण कर दिया एवं उस कुण्ड को मीणाओं की रक्तरंजित लाशों से भर दिया।[21] [22] इस तरह खोगोंग पर आधिपत्य प्राप्त किया।[23] राजस्थान के इतिहास में कछवाहा राजपूतों के इस कार्य को अति हेय दृष्टि से देखा जाता है व अत्यधिक कायरतापूर्ण व शर्मनाक माना जाता है।[24] उस समय मीणा राजा पन्ना मीणा का शासन था, अतः इसे पन्ना मीणा की बावली कहा जाने लगा। यह बावड़ी आज भी मिलती है और २०० फ़ीट गहरी है तथा इसमें १८०० सीढियां है।

पहला राजपूत निर्माण राजा कांकिल देव ने १०३६ में आमेर के अपनी राजधानी बन जाने पर करवाया। यह आज के जयगढ़ दुर्ग के स्थान पर था। अधिकांश वर्तमान इमारतें राजा मान सिंह प्रथम (दिसम्बर २१, १५५० – जुलाई ६, १६१४ ई॰) के शासन में १६०० ई॰ के बाद बनवायी गयीं थीं। उनमें से कुछ प्रमुख इमारतें हैं आमेर महल का दीवान-ए-खास और अत्यधिक सुन्दरता से चित्रित किया हुआ गणेश पोल द्वार जिसका निर्माण मिर्ज़ा राजा जय सिंह प्रथम ने करवाया था।[25]

वर्तमान आमेर महल को १६वीं शताब्दी के परार्ध में बनवाया गया जो वहां के शासकों के निवास के लिये पहले से ही बने प्रासाद का विस्तार स्वरूप था। यहां का पुराना प्रासाद, जिसे कादिमी महल कहा जाता है (प्राचीन का फारसी अनुवाद) भारत के प्राचीनतम विद्यमान महलों में से एक है। यह प्राचीन महल आमेर महल के पीछे की घाटी में बना हुआ है।

आमेर को मध्यकाल में ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था (अर्थात पश्चिमी सीमा पर एक बलि-पर्वत) और यहां ११वीं शताब्दी से – अर्थात् १०३७ से १७२७ ई॰ तक कछवाहा राजपूतों का शासन रहा, जब तक की उनकी राजधानी आमेर से नवनिर्मित जयपुर शहर में स्थानांतरित नहीं हो गयी। [10] इसीलिये आमेर का इतिहास इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने यहां अपना साम्राज्य स्थापित किया था।[26]

मीणाओं के समय के मध्यकाल के बहुत से निर्माण या तो ध्वंस कर दिये गए या उनके स्थान पर आज कोई अन्य निर्माण किया हुआ है। हालांकि १६वीं शताब्दी का आमेर दुर्ग एवं निहित महल परिसर जिसे राजपूत महाराजाओं ने बनवाया था, भली भांति संरक्षित है।[12][13]

अन्य कथा

राजा रामचन्द्र के पुत्र कुश के वंशज शासक नरवर के सोढ़ा सिंह के पुत्र दुलहराय ने लगभग सन् ११३७ ई॰ में तत्कालीन रामगढ़ (ढूंढाड़) में मीणाओं को युद्ध में मात दी तथा बाद में दौसा के बड़गूजरों को पराजित कर कछवाहा वंश का राज्य स्थापित किया। तब उन्होंने रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जमुवाय माता का मन्दिर बनवाया। इनके पुत्र कांकिल देव ने सन् १२०७ में आमेर पर राज कर रहे मीणाओं को परास्त कर अपने राज्य में विलय कर लिया व उसे अपनी राजधानी बनाया। तभी से आमेर कछवाहों की राजधानी बना और नवनिर्मित नगर जयपुर के निर्माण तक बना रहा। इसी वंश के शासक पृथ्वीराज मेवाड़ के महाराणा सांगा के सामन्त थे जो खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़े थे। पृथ्वीराज स्वयं गलता के श्री वैष्णव संप्रदाय के संत कृष्णदास पयहारी के अनुयायी थे । इन्हीं के पुत्र सांगा ने सांगानेर कस्बा बनाया।[27]

अभिन्यास

आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत चील का टीला के ऊपर ही बने हुए हैं। असल में यह महल एवं जयगढ़ दुर्ग एक ही परिसर के भाग कहे जाते हैं एवं दोनों एक पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़े हुए हैं। यह सुरंग गुप्त रूप से बनी थी, जिसका प्रयोजन युद्धकाल में विपरीत परिस्थिति होने पर राजवंश के लोगों को गुप्त रूप से अधिक सुरक्षित जयगढ़ दुर्ग तक पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था।[10][13][28][29]

प्रवेश द्वार

यह महल चार मुख्य भागों में बंटा हुआ है जिनके प्रत्येक के प्रवेशद्वार एवं प्रांगण हैं। मुख्य प्रवेश सूरज पोल द्वार से है जिससे जलेब चौक में आते हैं। जलेब चौक प्रथम मुख्य प्रांगण है तथा बहुत बड़ा बना है। इसका विस्तार लगभग १०० मी लम्बा एवं ६५ मी. चौड़ा है। प्रांगण में युद्ध में विजय पाने पर सेना का जलूस निकाला जाता था। ये जलूस राजसी परिवार की महिलायें जालीदार झरोखों से देखती थीं।[30] इस द्वार पर सन्तरी तैनात रहा करते थे क्योंकि ये द्वार दुर्ग प्रवेश का मुख्य द्वार था। यह द्वार पूर्वाभिमुख था एवं इससे उगते सूर्य की किरणें दुर्ग में प्रवेश पाती थीं, अतः इसे सूरज पोल कहा जाता था। सेना के घुड़सवार आदि एवं शाही गणमान्य व्यक्ति महल में इसी द्वार से प्रवेश पाते थे।

जलेब चौक अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सैनिकों के एकत्र होने का स्थान। यह आमेर महल के चार प्रमुख प्रांगणों में से एक है जिसका निर्माण सवाई जय सिंह के शासनकाल (१६९३-१७४३ ई॰) के बीच किया गया था। यहां सेना नायकों जिन्हें फ़ौज बख्शी कहते थे, उनकी कमान में महाराजा के निजी अंगरक्षकों की परेड भी आयोजित हुआ करती थीं। महाराजा उन रक्षकों की टुकड़ियों की सलामी लेते व निरीक्षण किया करते थे। इस प्रांगण के बगल में ही अस्तबल बना है, जिसके ऊपरी तल पर अंगरक्षकों के निवास स्थान थे।[31]

प्रथम प्रांगण

जलेबी चौक से एक शानदार सीढ़ीनुमा रास्ता महल के मुख्य प्रांगण को जाता है। यहां प्रवेश करते हुए दायीं ओर शिला देवी मन्दिर को रास्ता है। यहां राजपूत महाराजा १६वीं शताब्दी से लेकर १९८० तक पूजन किया करते थे। तब तक यहां भैंसे की बलि दी जाती थी। १९८० ई॰ से यह बलि प्रथा समाप्त कर दी गयी।[30] इसके निकट ही शिरोमणि का वैष्णव मन्दिर है। इस मन्दिर का तोरण श्वेत संगमरमर का बना है और उसके दोनों ओर दो हाथियों की जीवन्त प्रतिमाएँ हैं।[6]

गणेश पोल

- अगला द्वार है गणेश पोल, जिसका नाम हिन्दू भगवान गणेश पर है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं और प्रथम पूज्य भी हैं, अतः महाराजा के निजी महल का प्रारम्भ यहां से होने पर यहां उनकी प्रतिमा स्थापित है। यह एक त्रि-स्तरीय इमारत है जिसका अलंकरण मिर्ज़ा राजा जय सिंह (१६२१-१६२७ ई॰) के आदेशानुसार किया गया था। इस द्वार के ऊपर सुहाग मन्दिर है, जहां से राजवंश की महिलायें दीवान-ए-आम में आयोजित हो रहे समारोहों आदि का दर्शन झरोखों से किया करती थीं। [32] इस द्वार की नक्काशी अत्यन्त आकर्षक है। द्वार से जुड़ी दीवारों पर कलात्मक चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों के बारे में कहा जाता है कि उन महान कारीगरों की कला से मुगल बादशाह जहांगीर इतना नाराज़ हो गया कि उसने इन चित्रों पर चूने-गारे की पर्त चढ़वा दी थी। कालान्तर में पर्त का प्लास्टर उखड़ने से अब ये चित्र कुछ-कुछ दिखाई देने लगे हैं।[6]

शिला देवी मन्दिर

जलेबी चौक के दायीं ओर एक छोटा किन्तु भव्य मन्दिर है जो कछवाहा राजपूतों की कुलदेवी शिला माता को समर्पित है। शिला देवी काली माता या दुर्गा माँ का ही एक अवतार हैं। मन्दिर के मुख्य प्रवेशद्वार में चांदी के पत्र से मढ़े हुए दरवाजों की जोड़ी है। इन पर उभरी हुई नवदुर्गा देवियों व दस महाविद्याओं के चित्र बने हुए हैं। मन्दिर के भीतर दोनों ओर चांदी के बने दो बड़े सिंह के बीच मुख्य देवी की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति से संबंधित कथा अनुसार महाराजा मान सिंह ने मुगल बादशाह द्वारा बंगाल के गवर्नर नियुक्त किये जाने पर जेस्सोर के राजा को पराजित करने हेतु पूजा की थी। तब देवी ने विजय का आशीर्वाद दिया एवं स्वप्न में राजा को समुद्र के तट से शिला रूप में उनकी मूर्ति निकाल कर स्थापित करने का आदेश दिया था।[9][33][34] राजा ने १६०४ में विजय मिलने पर उस शिला को सागर से निकलवाकर आमेर में देवी की मूर्ति उभरवायी तथा यहां स्थापना करवायी थी। यह मूर्ति शिला रूप में मिलने के कारण इसका नाम शिला माता पढ़ गया। मन्दिर के प्रवेशद्वार के ऊपर गणेश की मूंगे की एकाश्म मूर्ति भी स्थापित है।[30]

एक अन्य किम्वदन्ती के अनुसार राजा मान सिंह को जेस्सोर के राजा ने पराजित होने के उपरांत यह श्याम शिला भेंट की जिसका महाभारत से सम्बन्ध है। महाभारत में कृष्ण के मामा मथुरा के राजा कंस ने कृष्ण के पहले ७ भाई बहनों को इसी शिला पर मारा था। इस शिला के बदले राजा मान सिंह ने जेस्सोर का क्षेत्र पराजित बंगाल नरेश को वापस लौटा दिया। तब इस शिला पर दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी रूप को उकेर कर आमेर के इस मन्दिर में स्थापित किया था। तब से शिला देवी का पूजन आमेर के कछवाहा राजपूतों में प्राचीन देवी के रूप में किया जाने लगा, हालांकि उनके परिवार में पहले से कुलदेवी रूप में पूजी जा रही रामगढ़ की जामवा माता ही कुलदेवी बनी रहीं।[34]

इस मन्दिर से जुड़ी एक अन्य प्रथा पशु-बलि की भी थी जो वर्ष में आने वाले दोनों नवरात्रि त्योहारों पर (शारदीय एवं चैत्रीय) की जाती थी। इस प्रथा में नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन मन्दिर के द्वार के आगे एक भैंसे और बकरों की बलि दी जाती थी। इस प्रथा के साक्षी राजपरिवार के सभी सदस्य एवं अपार जनसमूह होता था। इस प्रथा को १९७५ ई॰ से भारतीय दंड संहिता की धारा ४२८[35] और ४२९[36] के अन्तर्गत्त निषेध कर दिया गया। इसके बाद ये प्रथा जयपुर के महल प्रासाद के भीतर गुप्त रूप से जारी रही। तब इसके साक्षी मात्र राजपरिवार के निकट सदस्य ही हुआ करते थे। अब ये प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गयी है और देवी को केवल शाकाहारी भेंट ही चढ़ायी जाती हैं।[34]

द्वितीय प्रांगण

प्रथम प्रांगण से मुख्य सीढ़ी द्वारा द्वितीय प्रांगण में पहुँचते हैं, जहां दीवान-ए-आम बना हुआ है। इसका प्रयोग जनसाधारण के दरबार हेतु किया जाता था। दोहरे स्तंभों की कतार से घिरा दीवान-ए-आम संगमर्मर के एक ऊंचे चबूतरे पर बना लाल बलुआ पत्थर के २७ स्तंभों वाला हॉल है। इसके स्तंभों पर हाथी रूपी स्तंभशीर्ष बने हैं एवं उनके ऊपर चित्रों की श्रेणी बनी है। इसके नाम अनुसार राजा यहाँ स्थानीय जनसाधारण की समस्याएं, विनती एवं याचिकाएं सुनते एवं उनका निवारण किया करते थे। इसके लिये यहां दरबार लगा करता था। [10][30]

तृतीय प्रांगण

तीसरे प्रांगण में महाराजा, उनके परिवार के सदस्यों एवं परिचरों के निजी कक्ष बने हुए हैं। इस प्रांगण का प्रवेश गणेश पोल द्वार से मिलता है। गणेश पोल पर उत्कृष्ट स्तर की चित्रकारी एवं शिल्पकारी है। इस प्रांगण में दो इमारतें एक दूसरे के आमने-सामने बनी हैं। इनके बीच में मुगल उद्यान शैली के बाग बने हुए हैं। प्रवेशद्वार के बायीं ओर की इमारत को जय मन्दिर कहते हैं। यह महल दर्पण जड़े फलकों से बना हुआ है एवं इसकी छत पर भी बहुरंगी शीशों का उत्कृष्ट प्रयोग कर अतिसुन्दर मीनाकारी व चित्रकारी की गयी है। ये दर्पण व शीशे के टुकड़े अवतल हैं और रंगीन चमकीले धातु पत्रों से पटे हुए हैं। इस कारण से ये मोमबत्ती के प्रकाश में तेज चमकते एवं झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। उस समय यहाँ मोमबत्तियों का ही प्रयोग किया जाता था। इस कारण से ही इसे शीश-महल की संज्ञा दी गयी है। यहां की दर्पण एवं रंगीन शीशों की पच्चीकारी, मीनाकारी एवं रूपांकन को देखते हुए कहा गया है कि जैसे "झिलमिलाते मोमबत्ती के प्रकाश में जगमगाता आभूषण सन्दूक "।[10] शीश महल का निर्माण मान सिंह ने १६वीं शताब्दी में करवाया था और ये १७२७ ई॰ में पूर्ण हुआ। यह जयपुर राज्य का स्थापना वर्ष भी था।[37] हालांकि यहां का अधिकांश काम १९७०-८० के दशक में नष्ट-भ्रष्ट होता गया, किन्तु उसके बाद से इसका पुनरोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य आरम्भ हुआ। कक्ष की दीवारें संगमर्मर की बनी हैं और इन पर उत्कृष्ट नक्काशी की गयी है। इस कक्ष से मावठा झील का रोचक एवं विहंगम दृश्य प्रस्तुत होता है।[30]

इस प्रांगण में बनी दूसरी इमारत जय मन्दिर के सामने है और इसे सुख निवास या सुख महल नाम से जाना जाता है। इस कक्ष का प्रवेशद्वार चंदन की लकड़ी से बना है और इसमें जालीदार संगमर्मर का कार्य है। नलिकाओं (पाइपों) द्वारा लाया गया जल यहां एक खुली नाली द्वारा बहता रहता था, जिसके कारण भवन का वातावरण शीतल बना रहता था ठीक वातानुकूलित-वायु वाले आधुनिक भवनों की ही तरह। इन नालियों के बाद यह जल उद्यान की क्यारियों में जाता है। इस महल का एक विशेष आकर्षण है डोली महल, जिसका आकार एक डोली की भांति है, जिनमें तब राजपूत महिलाएँ कहीं भी आना जाना किया करती थीं। इन्हीं महलों में प्रवेश द्वार के अन्दर डोली महल से पहले एक भूल-भूलैया भी बनी है, जहाँ महाराजा अपनी रानियों और पटरानियों के संग हंसी-ठिठोली करते व आँख-मिचौनी का खेल खेला करते थे। राजा मान सिंह की कई रानियाँ थीं और जब वे युद्ध से लौटकर आते थे तो सभी रानियों में सबसे पहले उनसे मिलने की होड़ लगा करती थी। ऐसे में राजा मान सिंह इस भूल-भूलैया में घुस जाया करते थे व इधर-उधर घूमते थे और जो रानी उन्हें सबसे पहले ढूँढ़ लेती थी उसे ही प्रथम मिलन का सुख प्राप्त होता था।[6]

- जादूई पुष्प

आमेर दुर्ग के स्तंभों में संगमर्मर में उकेरा हुआ जादूई पुष्प जिसमें सात विशिष्ट एवं अनोखे डिजाइन हैं।

यहां के शीष महल के स्तंभों में से एक के आधार पर नक्काशी किया गया जादूई पुष्प यहां का विशेष आकर्षण है। यह स्तंभाधार एक तितली के जोड़े को दिखाता है जिसमें पुष्प में सात विशिष्ट एवं अनोखे डिज़ाइन हैं और इनमें मछली की पूंछ, कमल, नाग का फ़ण, हाथी कि शूण्ड, सिंह की पूंछ, भुट्टे एवं बिच्छू के रूपांकन हैं जिनमें से कोई एक वस्तु हाथों से एक विशेष प्रकार से ढंकने पर प्रतीत होती है, व दूसरे प्रकार से ढंकने पर दूसरी वस्तु प्रतीत होती है।[10]

- मान सिंह प्रथम का महल

इस प्रांगण के दक्षिण में मानसिंह प्रथम का महल है और यह महल का पुरातनतम भाग है। [10] इस महल को बनाने में २५ वर्ष एवं यह राजा मान सिंह प्रथम के काल में (१५८९-१६१४ ई॰) में १५९९ ई॰ में बन कर तैयार हुआ। यह यहां का मुख्य महल है। इसके केन्द्रीय प्रांगण में स्तंभों वाली बारादरी है जिसका भरपूर अलंकरण रंगीन टाइलों एवं भित्तिचित्रों द्वारा निचले व ऊपरी, दोनों ही तल पर किया गया है। इस महल को एकान्त बनाये रखने के कारण पर्दों से ढंका जाता था और इसका प्रयोग यहां की महारानियां (राजसी परिवार की स्त्रियां) अपनी बैठकों एवं आपस में मिलने जुलने हेतु किया करती थीं। इस मण्डप की सभी बाहरी तरफ़ खुले झरोखे वाले छोटे-छोटे कक्ष हैं। इस महल से निकास का मार्ग आमेर के शहर को जाता है जहां विभिन्न मन्दिरों, हवेलियों एवं कोठियों वाला पुराना शहर है।[9]

- उद्यान

तृतीय प्रांगण में बने उद्यान के पूर्व में ऊंचे चबूतरे पर बना जय मन्दिर एवं पश्चिम में ऊंचे चबूतरे पर सुख निवास बना है। ये दोनों ही मिर्ज़ा राजा जय सिंह (१६२३-६८ ई॰) के बनवाये हुए है। इनकी शैली मुगल उद्यानों की चारवाग शैली जैसी है। ये एक सितारे के आकार के ताल में लगे केन्द्रीय फ़व्वारे को घेरे हुए शेष भूमि से कुछ निचले स्तर पर धंसे हुए षटकोणीय आकार के बने हैं जिनमें संगमर्मर की बनी पतली-पतली नालियाँ पानी ले जाती हैं। उद्यान के लिये जल सुख निवास के निकास से आता है। इसके अलावा जय मन्दिर के परकोटों से आरम्भ हुए "चीनी खाना नाइचेस " की नालियां भी यहां जलापूर्ति करती हैं।[29]

- त्रिपोलिया द्वार

यहां की स्थानीय भाषा में पोल का अर्थ द्वार होता है, तो त्रिपोलिया अर्थात् तीन दरवाजों वाला द्वार। यह पश्चिमी ओर से महल का प्रवेश देता है और तीन ओर खुलता है – एक जलेब चौक को, दूसरा मान सिंह महल को एवं तीसरा दक्षिण में बनी जनाना ड्योढ़ी की ओर।

- सिंह द्वार

सिंह द्वार विशिष्ट द्वार है जो कभी संतरियों द्वारा सुरक्षित रहा करता था। इस द्वार से महल परिसर के निजी भवनों का प्रवेश मिलता है और इसकी सुरक्षा एवं सशक्त होने के कारण ही इसे सिंह द्वार कहा जाता था। सवाई जय सिंह (१६९९-१७४३ ई०) के काल में बना यह द्वार भित्ति चित्रों से अलंकृत है और इसका डिज़ाइन भी कुछ टेढा-मेढा है जिसके कारण किसी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों को यहां सीधा प्रवेश नहीं मिल पाता।

चतुर्थ प्रांगण

चौथे प्रांगण में राजपरिवार की महिलायें (जनाना) निवास करती थीं। इनके अलावा रानियों की दासियाँ तथा यदि हों तो राजा की उपस्त्रियाँ (अर्थात रखैल) भी यहीं निवास किया करती थीं। इस प्रभाग में बहुत से निवास कक्ष हैं जिनमें प्रत्येक में एक-एक रानी रहती थीं, एवं राजा अपनी रुचि अनुसार प्रतिदिन किसी एक के यहाँ आते थे, किन्तु अन्य रानियों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी कि राजा कब और किसके यहाँ पधारे हैं। सभी कक्ष एक ही गलियारे में खुलते थे।[30]

महल के इसी भाग में राजमाता एवं राजा की पटरानी जनानी ड्योढ़ी में रहती थीं। उनकी दासियाँ व बांदियां भी यहीं निवास करती थीं। राजमाताएं आमेर नगर में मन्दिर बनवाने में विशेष रुचि दिखाती थीं।[38]

यहाँ जस मन्दिर नाम से एक निजी कक्ष भी है, जिसमें कांच के फ़ूलों की महीन कारीगरी की सजावट है एवं इसके अलावा इसमें सिलखड़ी या संगमर्मरी खड़िया (प्लास्टर ऑफ़ पैरिस) की उभरी हुई उत्कृष्ट नक्काशी कार्य की सज्जा भी है।[10]

संरक्षण

राजस्थान के छः दुर्ग, आमेर, चित्तौड़ दुर्ग, गागरौन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुम्भलगढ़ दुर्ग एवं रणथम्भोर दुर्ग को यूनेस्को विश्वदाय समिति ने फ्नोम पेन में जून २०१३ में आयोजित ३७वें सत्र की बैठक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया था। इन्हें सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी आंका गया एवं राजपूत पर्वतीय वास्तुकला में श्रेणीगत किया गया। [39][40]

आमेर का कस्बा इस दुर्ग एवं महल का अभिन्न एवं अपरिहार्य अंग है तथा इसका प्रवेशद्वार भी है। यह कस्बा अब एक धरोहर स्थल बन गया है तथा इसकी अर्थ-व्यवस्था अधिकांश रूप से यहाँ आने वाले बड़ी संख्या के पर्यटकों (लगभग ४००० से ५००० प्रतिदिन, सर्वोच्च पर्यटक काल में) पर निर्भर रहती है। यह कस्बा ४ वर्ग कि॰मी॰ (४,३०,००,००० वर्ग फ़ीट) के क्षेत्रफ़ल में फ़ैला हुआ है और यहाँ १८ मन्दिर, ३ जैन मन्दिर एवं २ मस्जिदें हैं। इसको विश्व स्मारक निधि (वर्ल्ड मॉन्युमेण्ट फ़ण्ड) द्वारा विश्व के १०० लुप्तप्राय स्थलों में गिना गया है। इसके संरक्षण हेतु व्यय रॉबर्ट विलियम चैलेन्ज ग्रांट द्वारा वहन किया जाता है।[8] वर्ष २००५ के आंकड़ों के अनुसार दुर्ग में ८७ हाथी रहते थे, जिनमें से कई हाथी पैसों की कमी के कारण कुपोषण के शिकार थे।[41]

आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण (आमेर डवलपमेण्ट एण्ड मैंनेजमेण्ट अथॉरिटी (एडीएमए)) द्वारा आमेर महल एवं परिसर में ४० करोड़ रुपये ( ८.८८ मिलियन अमरीकी डॉलर) का व्यव संरक्षण एवं विकास कार्यों में किया गया है। हालांकि इन संरक्षण एवं पुनरोद्धार कार्यों को प्राचीन संरचनाओं की ऐतिहासिकता और स्थापत्य सुविधाओं को बनाए रखने के लिए उनकी उपयोगिता के संबंध में गहन वाद-विवादों, चर्चाओं एवं विरोधों का सामना करना पड़ा है। एक अन्य मुद्दा इस स्मारक के व्यावसायीकरण संबंधी भी उठा है।[42]

एक फ़िल्म शूटिंग करते हुए एक बड़ी फिल्म निर्माण कंपनी से एक ५०० वर्ष पुराना झरोखा गिर गया तथा चाँद महल की पुरानी चूनेपत्थर की छत को भी क्षति पहुँची है। कंपनी ने अपने सेट्स खड़े करने हेतु यहाँ छेद ड्रिल किये तथा जलेब चौक पर खूब रेत भी फ़ैलायी और इस तरह राजस्थान स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल एवं एन्टीक अधिनियम (१९६१) की उपेक्षा एवं उल्लंघन किया था।[43]

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने हस्तक्षेप कर शूटिंग को बंद करवाया। इस बारे में उनका निरीक्षण उपरांत कथन था: "दुर्भाग्यवश न केवल जनता बल्कि विशेषकर संबंधित अधिकारीगण भी पैसे की चमक से अंधे, बहरे और गूंगे बन गए हैं, और ऐसे ऐतिहासिक संरक्षित स्मारक आय का एक स्रोत मात्र बन कर रह गए हैं।"[43]

पशुओं का शोषण

कई समूहों एवं संस्थाओं ने हाथियों पर चढ़कर आमेर दुर्ग तक की सवारी को हाथियों पर अत्याचार के रूप में देखा है और इस पर चिन्ता जतायी है। उनका मानना है कि ये अमानवीय है।[44] पीईटीए नामक एक संगठन एवं केन्द्रीय वन्योद्यान(ज़ू) प्राधिकरण ने इस मुद्दे को गहनता से उठाया था। यहाँ बसा हाथीगाँव बंदी पशु नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन है तथा यहाँ पेटा के दल ने हाथियों को दर्दनाक काँटों वाली जंजीरों से बंधे पाया है। यहाँ अंधे, रोगी एवं आहत हाथियों से बलपूर्वक काम लिया जाता है तथा उनके दाँत एवं कान भी क्षत-विक्षत अवस्था में पाये गए हैं।[45] हाल के वर्ष २०१७ में एक न्यूयॉर्क के टूर संचालक ने आमेर दुर्ग तक हाथियों की जगह जीप से पर्यटकों को ले जाने की भी घोषणा की थी। उनका कहना था कि वे पशुओं पर अत्याचार के विरुद्ध हैं।"[46]

विश्व धरोहर घोषणा

राजस्थान सरकार ने जनवरी २०११ को राजस्थान के कुछ किलों को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद यूनेस्को टीम की आकलन समिति के दो प्रतिनिधि जयपुर आए और एएसआई व राज्य सरकार के अघिकारियों के साथ बैठक की। इन सबके पश्चात मई २०१३ में इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया एवं इसकी औपचारिक घोषणा २१ जून २०१३ को की गई।[47][48][49] वर्ष २०११-१३ की अवधि में स्मारक एवं दुर्गों तथा किलों पर कार्यरत अन्तरराष्ट्रीय परिषद (इन्टरनेश्नल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेण्ट्स एण्ड फ़ोर्ट्स, ICOMOS) ने कई अभियानों के अन्तर्गत इन दुर्गों का निरीक्षण किया एवं इनके नामांकन से सम्बन्धित कई अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किये। अन्तरराष्ट्रीय परिषद की रिपोर्ट में इन दुर्गों की इस शृंखला का सार्वभौमिक महत्त्व अतुलनीय बताया गया है। राजस्थान राज्य के इन ६ विशालकाय और वैभवशाली पहाड़ी किलों के रूप में ८वीं से १८वीं शताब्दी की राजपूत रियासतों (राजपूताना शैली के वास्तुशिल्प) की झलक मिलती है - ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। वर्ष २०१० में जंतर-मन्तर को भी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था।[50][51]

प्रचलित चलचित्रों में दृश्य

आमेर दुर्ग बहुत सी हिन्दी चलचित्र (बॉलीवुड) जगत की फिल्मों में दिखाया गया है। इसका ताजा उदाहरण है फ़िल्म बाजीराव मस्तानी जिसमें - मोहे रंग दो लाल..। नामक गीत पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का कत्थक नृत्य इसी दुर्ग को पृष्ठभूमि में रखकर किया गया है। इसका मंचन केसर क्यारी बगीचे में हुआ है।

इसके अलावा मुगले आज़म, जोधा अकबर, शुद्ध देसी रोमांस, भूल भुलैया[52][53] आदि कई बॉलीवुड एवं कुछ हॉलीवुड फ़िल्मों जैसे नार्थ वेस्ट फ़्रन्टियर[54][55], द बेस्ट एग्ज़ॉटिक मॅरिगोल्ड होटल, आदि फिल्मों की शूटिंग भी यहां की गई है।

आवागमन

मुख्य नगर जयपुर से ११ किलोमीटर उत्तर में स्थित आमेर दुर्ग, नगर के अन्य पर्यटक स्थलों से अपेक्षाकृत अलग-थल एवं कुछ दूर है। किले के आधार तक पहुँचना फिर भी सरल है। इसके लिये नगर केन्द्र से किराये की टैक्सी, ऑटोरिक्शा, नगर बस सेवा या निजी कार अच्छे विकल्प हैं। नगर से अत्यधिक दूर न होने के कारण मात्र आधा घण्टे की दूरी है। नगर बस सेवा की सार्वजनिक बसें अजमेरी गेट एवं एम.आई रोड से लगभग २० से ३० मिनट लेती हैं। आधार स्थल पर पहुँचने के बाद यात्रा का दूसरा चरण आरम्भ होता है। यहां से महल तक पर्यटकों के लिये हाथी की सवारी उपलब्ध रहती है।[56] इसके अलावा निजी कारें, जीप व टैक्सियाँ किले के पिछले मार्ग से ऊपर तक ले जाती हैं। यदि मौसम अच्छा हो तो पैदल मार्ग भी उपलब्ध है, जो कि सबसे सस्ता व सरल विकल्प है व अधिकांश पर्यटक इसी का प्रयोग करते हैं व सूरज पोल द्वार से प्रवेश पाते हैं।[57][58]

सड़क मार्ग

जयपुर शहर रेल, बस व वायु सेवा द्वारा देश के प्रमुख नगरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। यहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर एवं उदयपुर से समय समय पर भरपूर संख्या में साधारण एवं वातानुकूलित दोनों ही प्रकार की बसें उपलब्ध रहती हैं। अन्य राज्यों की सरकारी परिवहन निगम की बसें भी उसी मात्रा में मिलती हैं। निजी यात्रा टूर संचालक भी साधारण, वातानुकूलित एवं वॉल्वो बसें अच्छी संख्या में संचालित करते हैं। नगर का प्रमुख बस-अड्डा सिंधी कैम्प में स्थित है। निजी वॉल्वो बसें नारायण सिंह सर्किल से भी चलती हैं।[59]

रेल मार्ग

जयपुर शहर रेल मार्ग द्वारा देश के बड़े शहरों से भली-भांति जुड़ा हुआ है। नगर में पाँच रेलवे स्टेशन विभिन्न दिशाओं में स्थित हैं: जयपुर जंक्शन, जयपुर गांधीनगर, गेटोर, जगतपुरा एवं दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन। यहाँ बड़ी छोटी रेलगाड़ियों सहित शताब्दी, राजधानी, दूरन्तो, डबल डेकर एवं गरीब रथ रेलगाड़ियाँ, सभी आती या गुजरती हैं।[60]

वायु मार्ग

जयपुर शहर देश के बड़े नगरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह कुछ चुने हुए अन्तर्राष्ट्रीय गंतव्यों से भी जुड़ा हुआ है। नगर का हवाई अड्डा सवाई मानसिंह अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र है जो नगर के दक्षिणी क्षेत्र सांगानेर में स्थित है। यहाँ से जेट एयरवेज़, एअर इण्डिया, ओमान एयर, स्पाइसजेट एवं इण्डिगो सहित अनेक वायु संचालक सेवा प्रदान करते हैं।[61]

चित्र दीर्घा

-

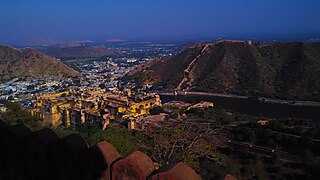

पर्वत पर आमेर दुर्ग, आमेर

-

आमेर दुर्ग का विहंगम दृश्य

-

पर्वत पर आमेर दुर्ग

-

रात्रि प्रज्वलित आमेर दुर्ग

-

मावटा झील एवं केसर क्यारी

-

२७ स्तंभों वाला दीवान-ए-आम

-

शीष महल

-

द्वितीय प्रांगण शीष महल, आमेर दुर्ग

सन्दर्भ ग्रन्थ एवं टीका

- ^क राजेन्द्र कृत जमुवायगाथा से:-

कांकिल राय चरित्र

- श्री दुलहराय माघ शुक्ला सप्तमी विक्रमी सं॰ १०९३ को स्वर्ग सिधारे एवं उनके उपरान्त उनके बड़े पुत्र कांकिल राय का राज्याभिषेक हुआ। वे भी प्रसिद्ध राजा हुए।

- चौपाई

| “ | कांकिल पाय पिता ते ज्ञाना। मां जमुवाय करे नित ध्याना।। सुंसावत कुल भत्तोरावा। मीना समाज ही सकल बुलावा।। |

” |

—जमुवाय गाथा | ||

कांकिल राय अपने पिता दूलहराय की शिक्षा मानकर माता जमुवाय का प्रतिदिन भजन- पूजन करने लगे।उन दिनों सूंसावत मीनो के राव भत्तो का आमेर प्रांत पर शासन था।उसने आसपास के सारे मीना समुदाय को इकट्ठा किया।

| “ | होय संगठित कीना धावा। कछु कांकिल की भूमि दबावा।। :तब कांकिल निज बुला समाजा। करी मंत्रणा रण के काजा।। |

” |

—जमुवाय गाथा | ||

राव भत्तो के नेतृत्व में सारा मीना समाज संगठित हो गया तथा कांकिल राय के राज्य का कुछ भूमि प्रदेश अपने कब्जे में कर लिया तब कांकिल जी ने भी अपने हितेषियों को बुला कर युद्ध करने का निश्चय किया।

- सन्दर्भ ग्रन्थ

- कर्नल जेम्स टॉड: ऐनल्ज एण्ड एण्टिक्विटीज़ ऑफ़ राजस्थान, भाग ३, पृ. १३२८ (अंग्रेज़ी)

- कन्निंघम: आर्क्यिलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया, जिल्द २, पृ ३१९(अंग्रेज़ी)

- पृथ्वीराज रासो (उदयपुर संस्करण), भाग तृतीय, पृ. ७१-७४

- जर्नल ऑफ़ एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द 31, अंक ६ पृष्ठ ३९३, (अंग्रेज़ी)

- साहनी, दयाराम, आरक्योलॉजिकल रिमेंस एंड एक्सप्रेशन ऐट बैराट, पृष्ठ 9, (अंग्रेज़ी)

- टॉड, कर्नल, एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, पृष्ठ ३४६, (अंग्रेज़ी)

- कनिंघम, आरक्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिल्द-२, पृष्ठ ५५, (अंग्रेज़ी)

- नाटाणी, सियाशरण, कछवाहा राजघराने की अमूल्य विरासत आमेर सवाई जयपुर, पृष्ठ 69

- मुक्तक संग्रह- राजस्थान पत्रिका के नगर परिक्रमा में, ११-०५-८९ जयपुर

- मीणा, यशोदा, मीणा जनजाति का इतिहास, पृष्ठ ५० से ५६

- मंडावा, देवी सिंह, कछवाहों का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, २०१०, पृष्ठ ४५

- प्रसाद, राजीव नयन, राजा मानसिंह आमेर, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, २०१०, पृष्ठ ४८

- सिंह, फतेह, ए ब्रीफ़ हिस्ट्री ऑफ जयपुर, पृष्ठ १६२ से १६५

- सिंह, चंद्रमणि, जयपुर राज्य का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर २००८, पृष्ठ ६६

- श्यामलदास, वीर वीनो भाग २, पृष्ठ ६६

- श्यामलदास वीर वीनो, भाग २, १३३२

- गहलोत, जगदीश सिंह, कछवाहों का इतिहास, पृष्ठ २१५

सन्दर्भ

- ↑ "आमेर किले का इतिहास और तथ्य". अच्छी ज्ञान.कॉम. ७ जून २०१७.

- ↑ Strategies for Promoting Sustainable Hospitality and Tourism Services.

- ↑ Sarkar, J.; Sinh, R. (1994). A History of Jaipur: C. 1503-1938. Orient Longman. पृ॰ 23. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-250-0333-5. अभिगमन तिथि 2022-04-25.

- ↑ ट्रूडी रिंग, नोवेल वॉटसन, पाउल शेलिन्जर (२०१२)।[Asia and Oceania: International Dictionary of Historic Places]. ISBN 1-136-63979-9. पृष्ठ २४.

- ↑ अ आ आर्य, भारत (मार्च २०१७). "आमेर रियासत की भौगोलिक एवं सामरिक स्थिति" (PDF). इंटरनेश्नल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एण्ड डवलपमेण्ट. पपृ॰ २७३-२७५. अभिगमन तिथि ०६ फ़रवरी २०१८. Italic or bold markup not allowed in:

|publisher=(मदद);|accessdate=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ अ आ इ ई कटरपंच, महेश. "अनोखा आकर्षण - आम्बेर". अभिव्यक्ति. अभिगमन तिथि ०६ फ़रवरी २०१८.

|accessdate=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ "मणकसास", भोजराज सिंह शेखावत (२५ अक्तूबर २०१५). "कच्छावा राजवंश की कुलदेवी "जमवाय माता"". अभिगमन तिथि १२ मार्च, २०१८.

|accessdate=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ अ आ इ ई उ आउटलुक पब्लिशिंग (१ दिसम्बर २००८). आउटलुक (अंग्रेज़ी में). आउटलुक पब्लिशिंग. पपृ॰ ३९–. अभिगमन तिथि १८ अप्रैल २०११.

- ↑ अ आ इ ई Abram, डेविड (१५ दिसम्बर २००३). रफ़ गाइड टू इण्डिया (अंग्रेज़ी में). रफ़ गाइड्स. पृ॰ १६१. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-84353-089-3. अभिगमन तिथि १९ अप्रैल २०११.

- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ पिप्पा द ब्रूयेन; कीथ बैन; डेविड एलार्डाइस; शोनार जोशी (१ मार्च २०१०). फ़्रॉमर्स इण्डिया [Frommer's India] (अंग्रेज़ी में). फ़्रॉमर्स. पपृ॰ 521–522. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-470-55610-8. अभिगमन तिथि १८ अप्रैल २०११.

- ↑ "आमेर फ़ोर्ट" (अंग्रेज़ी में). जयपुर.ऑर्ग. अभिगमन तिथि २० मार्च २०१४.

- ↑ अ आ इ "आमेर पैलेस [Amer Palace]" (अंग्रेज़ी में). राजस्थान पर्यटन विभाग: भारत सरकार. अभिगमन तिथि ३१ मार्च २०११.[मृत कड़ियाँ]

- ↑ अ आ इ ई "आमेर फ़ोर्ट [[Amer Fort]]" (अंग्रेज़ी में). iloveindia.com. अभिगमन तिथि १४ फ़रवरी २०१८. URL–wikilink conflict (मदद)

- ↑ "माओठा सरोवर-आमेर-जयपुर [Maota Sarover -Amer-jaipur]". http://amerjaipur.in (अंग्रेज़ी में). अगम पारीख. मूल से 30 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २५ सितम्बर २०१५.

|website=में बाहरी कड़ी (मदद) - ↑ जयपुर रिवर मैप।मैप्स ऑफ इण्डिया।अभिगमन तिथि १८ फ़रवरी २०१८]

- ↑ विश्व कोप्पन मानचित्र

- ↑ "World Weather Information Service" (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि ११ दिसम्बर २००९.

- ↑ Vijay Kumar I.P.S. (Retired) (३० सितम्बर २०२३). Memoirs of an I.P.S. officer (अंग्रेज़ी में). Blue Rose Publishers. पृ॰ १४६. अभिगमन तिथि १८ जनवरी २०२४.

- ↑ "The Awe-Inspiring Amer Fort". INDIAN CULTURE (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-01-19.

- ↑ https://www.jaipur.org.uk/forts-monuments/amber.html#:~:text=Amer%2C%20originally%2C%20was%20the%20capital,charm%20to%20the%20entire%20Fort.

- ↑ Govind Singh Jaunwal (२७ अक्तूबर २०२३). Aadikalin Meena Itihaas. Booksclinic Publishing. पपृ॰ ३०८-३१५. अभिगमन तिथि १८ जनवरी २०२४.

- ↑ [टॉड.द्वितीय.२८१]

- ↑ "आमेर(आम्बेर)" (अंग्रेज़ी में). मूल से 30 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १२ मार्च २०१८.

- ↑ उपाध्याय, बृजेश. "इस बावड़ी की परंपरा का खुल गया राज तो जान गवां बैठे मीणा". bhaskar.com/. दैनिक भास्कर. अभिगमन तिथि 16 नवम्बर 2017.

- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:

<ref>का गलत प्रयोग;DNAनाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ आर एस खंगरावत; पी एस नैथावत (१ जनवरी १९९०). जयगढ़: द इन्विन्सिबल फ़ोर्ट ऑफ़ आमेर [Jaigarh, the invincible fort of Amer] (अंग्रेज़ी में). आरअबीएसए पब्लिशर्स. पपृ॰ 8–9, 17. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-85176-48-2. अभिगमन तिथि १६ अप्रैल २०११.

- ↑ "आमेर के कच्छवाहो का इतिहास". अभिगमन तिथि १२ मार्च २०१८.

- ↑ "जयपुर" (अंग्रेज़ी में). Jaipur.org.uk. अभिगमन तिथि १६ अप्रैल २०११.

- ↑ अ आ डी फ़ेयरचाइल्ड रग्ग्ल्स (२००८). इस्लामिक गार्डन्स एण्ड लैण्डस्केप्स [Islamic gardens and landscapes] (अंग्रेज़ी में). पेन्नसिल्वेनिया विश्वविद्यालय प्रेस. पपृ॰ २०५-२०६. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8122-4025-2. अभिगमन तिथि १६ अप्रैल २०११.

- ↑ अ आ इ ई उ ऊ लिण्डसे ब्राउन; अमेलिया थॉमस (१ अक्तूबर २००८). राजस्थान, दिल्ली एण्ड आगरा [Rajasthan, Delhi & Agra] (अंग्रेज़ी में). लोनली प्लानेट. पपृ॰ १७८–. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-74104-690-8. अभिगमन तिथि १८ अप्रैल २०११.

- ↑ "जलेब चौक पर सूचनापट्ट". पुरातत्त्व विभाग, राजस्थान सरकार. अभिगमन तिथि १७ अप्रैल २०११.

- ↑ "गणेश पोल पर सूचनापट्ट [Information plaque on Ganesh Pol]". पुरातत्त्व विभाग, राजस्थान सरकार. अभिगमन तिथि १७ अप्रैल २०११.[मृत कड़ियाँ]

- ↑ राजीव नयन प्रसाद (१९६६). आमेर के राजा मान सिंह [Raja Mān Singh of Amer] (अंग्रेज़ी में). वर्ल्ड प्रेस. अभिगमन तिथि १८ अप्रैल २०११.

- ↑ अ आ इ लॉरेन्स ए बॅब (१ जुलाई २००४). Alchemies of violence: myths of identity and the life of trade in western India (अंग्रेज़ी में). SAGE. पपृ॰ २३०-२३१. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-7619-3223-9. अभिगमन तिथि १९ अप्रैल २०११.

- ↑ "इंडियन कानून धारा 428 आईपीसी - इंडियन पीनल कोड - दस रुपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि". lawrato.com. अभिगमन तिथि २६ मार्च २०१८.

- ↑ "इंडियन कानून धारा 429 आईपीसी - इंडियन पीनल कोड - किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने आदि द्वारा कुचेष्टा।". lawrato.com. अभिगमन तिथि २६ मार्च २०१८.

- ↑ पारीख, अमित कुमार पारीख एवं अगम कुमार. "शीश महल, आमेर महल [Sheesh mahal Amer palace]". www.amerjaipur.in (अंग्रेज़ी में). आमेर जयपुर . इन. मूल से 3 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १ जनवरी २०१६.

- ↑ "जनानी ड्योढ़ी पर सूचना पट्ट [Information plaque on Zenani Deorhi]". पुरा. विभाग, राज. सरकार. अभिगमन तिथि १७ अप्रैल २०११.[मृत कड़ियाँ]

- ↑ "दुर्गों की विरासत स्थिति [Heritage Status for Forts]" (अंग्रेज़ी में). ईस्टर्न आई. २८ जून २०१३. मूल से 24 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि ५ जुलाई २०१५ – वाया हाई बीम. नामालूम प्राचल

|subscription=की उपेक्षा की गयी (मदद) - ↑ "संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिष्ठित विरासत दुर्ग स्थल [Iconic Hill Forts on UN Heritage List]" (अंग्रेज़ी में). नई दिल्ली, भारत: मेल टुडे. २२ जून २०१३. मूल से 24 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि ५ जुलाई २०१५ – वाया हाइ बीम. नामालूम प्राचल

|subscription=की उपेक्षा की गयी (मदद) - ↑ घोष, र्हिया (२००५). कड़ियों में ईश्वर [Gods in chains] (अंग्रेज़ी में). फ़ाउण्डेशन बुक्स. पृ॰ 24. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7596-285-9. अभिगमन तिथि १९ अप्रैल २०११.

- ↑ "आमेर महल पुनरोद्धार: इतिहास से छेड़छाड़? [Amer Palace renovation: Tampering with history?]" (अंग्रेज़ी में). टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. ३ जून २००९. अभिगमन तिथि १९ अप्रैल २०११.

- ↑ अ आ "फ़िल्म दल ने आमेर में ड्रिल किये [ Film crew drilled holes in Amer]" (अंग्रेज़ी में). टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. १६ फ़रवरी २००९. अभिगमन तिथि १९ अप्रैल २०११.

- ↑ Amber Fort centre for elephant trafficking: Welfare board द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया। १८ दिसम्बर २०१४| (अंग्रेज़ी)|अभिगमन तिथि: १२ मार्च २०१८

- ↑ PETA takes up jumbo cause, seeks end to elephant ride at Amber, द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया। ११ दिसम्बर २०१४ | (अंग्रेज़ी)|अभिगमन तिथि: १२ मार्च २०१८

- ↑ "Zachary Kussin, "पेटा की रिपोर्ट के बाद टूर में भारतीय हाथियों की सवारी हटायी गई [Tour Cuts Indian Elephant Rides After PETA Reports Abuse]," NY पोस्ट, ९ अक्तूबर २०१७.| (अंग्रेज़ी) |अभिगमन तिथि: १२ मार्च २०१८

- ↑ राजस्थान के 6 दुर्ग विश्व विरासत Archived 2018-09-20 at the वेबैक मशीन - पिंक सिटी समाचार पत्र | अभिगमन तिथि: १२ मार्च २०१८

- ↑ राजस्थान के छह किले एक साथ विश्व धरोहर की सूची में - जागरण समाचार | अभिगमन तिथि: १२ मार्च २०१८

- ↑ सिंह, महिम प्रताप (२२ जून २०१३). "यूनेस्को ने राजस्थान के ६ दुर्गों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया [Unesco declares 6 Rajasthan forts World Heritage Sites]" (अंग्रेज़ी में). द हिन्दू. अभिगमन तिथि १ अप्रैल २०१५.

- ↑ "विश्व धरोहर में राजस्थान के 6 किलों का चयन". खास खबर.कॉम. २१ जून २०१३. अभिगमन तिथि १४ फ़रवरी २०१८.

- ↑ मिश्रा, मनोज कुमार (२२ जून २०१३). "राजस्थान के अरावली पहाड़ियों पर बने छह किले यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल". जागरण जोश. अभिगमन तिथि १२ मार्च २०१८.

- ↑ अग्रवाल, नूपुर. "19-hindi-movies-to-watch-before-you-visit-jaipur" [जयपुर भ्रमण से पूर्व देखने योग्य १९ फिल्में]. १४ दिसम्बर २०१६. द कल्चर ट्रिप. अभिगमन तिथि 1 दिसम्बर 2017.

- ↑ "Amber Fort from eye of Bollywood" [आमेर दुर्ग - बॉलीवुड की दृष्टि में]. जयपुर.ऑर्ग. पिंक सिटी. अभिगमन तिथि 1 दिसम्बर 2017.

- ↑ रोज़, जॉन (६ अप्रैल २०१४). "नॉर्थ वैस्ट फ़्रण्टियर [NORTH WEST FRONTIER]" (अंग्रेज़ी में). जे के रोमिंग. अभिगमन तिथि १२१ मार्च २०१८.

|accessdate=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ "Good action and bad stereotypes on the Northwest Frontier" (अंग्रेज़ी में). विली लोगान. २७ जनवरी २०१६. अभिगमन तिथि १२ मार्च २०१८.

|firstlast=missing|lastlast=in first (मदद) - ↑ "आमेर किले में हाथी सवारी की होगी ऑनलाइन बुकिंग". amarujala.com. अमर उजाला. १५ जून २०१३.

- ↑ "आमेर किले कैसे पहुँचे< [How to reach Amber Fort]". pinkcity.com (अंग्रेज़ी में). पिंकसिटी.कॉम.

- ↑ "जयपुर का आमेर किला: पूरी मार्गदर्शिका [Jaipur's Amber Fort: The Complete Guide]". tripsavvy.com (अंग्रेज़ी में). ट्रिप्सैवी.

- ↑

"गुलाबी मौसम में जाएँ 'गुलाबी नगर' जयपुर". nativeplanet.com/. नेटिव प्लानेट. २२ अप्रैल २०१५.

|firstlast=missing|lastlast=in first (मदद) - ↑ चौहान, प्रदीप (२६ फ़रवरी, २०१६). "आमेर के किले में बिताए कुछ पल". omusafir.com. ओ मुसाफ़िर.

|date=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ "जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट". aimactimes. पिंकसिटी. 6 मार्च 2013. मूल से 7 मई 2018 को पुरालेखित.

बाहरी कड़ियाँ

| विकिमीडिया कॉमन्स पर आमेर दुर्ग से सम्बन्धित मीडिया है। |

| विकियात्रा पर आमेर दुर्ग के लिए यात्रा गाइड |

- आमेर दुर्ग का मानचित्र- मैपाप्लान जालस्थल पर। (अंग्रेज़ी)

- देखें: यू ट्यूब पर वीडियो देखें।

- आमेर दुर्ग का वर्चुअल टुअर।(अंग्रेज़ी)

- आमेर दुर्ग का भ्रमण - यू ट्यूब पर वीडियो देखें।