सैम मानेकशॉ

| फील्ड मार्शल सैम हॉरमुसजी फेमजी जमशेदजी मानेकशॉ[1][2] सैन्य क्रॉस, पद्म विभूषण और पद्म भूषण | |

|---|---|

फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ | |

| उपनाम | सैम बहादुर |

| जन्म |

03 अप्रैल 1914 अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत |

| देहांत |

27 जून 2008 (उम्र 94) वेलिंग्टन, तमिलनाडु, भारत |

| निष्ठा | |

| सेवा/शाखा | |

| सेवा वर्ष | 1934-2008[3] |

| उपाधि | फील्ड मार्शल |

| नेतृत्व |

|

| युद्ध/झड़पें | |

| सम्मान | |

| सैम मानेकशॉ | |

|---|---|

| कार्यकाल 8 जून 1969 - 15 जनवरी 1973 | |

| पूर्वा धिकारी | जनरल पीपी कुमारमंगलम |

| उत्तरा धिकारी | जनरल गोपाल गुरूनाथ बेवूर |

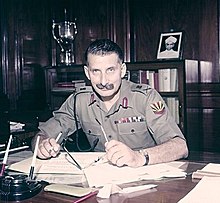

सैम हॉरमुसजी फेमजी जमशेदजी मानेकशॉ (अंग्रेज़ी: Sam Hormusji Framji Jamshedji Manekshaw) (3 अप्रैल 1914 - 27 जून 2008) जिन्हें सैम बहादुर (Sam the Brave) के नाम से भी जाना जाता है, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे और फील्ड मार्शल का पद धारण करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। उनकी सक्रिय सैन्य करियर द्वितीय विश्वयुद्ध से आरंभ होकर चार दशकों और पाँच युद्धों तक विस्तृत रहा।

मानेकशॉ 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पहले दल में शामिल हुए थे। उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की चौथी बटालियन में नियुक्त किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद, उन्हें 8वीं गोरखा राइफल्स में फिर से नियुक्त किया गया। 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और हैदराबाद संकट के दौरान मानेकशॉ को योजना बनाने की भूमिका सौंपी गई, परिणामस्वरूप उन्होंने कभी पैदल सेना (Infantry) बटालियन की कमान नहीं संभाली। उन्हें सैन्य अभियान निदेशालय में सेवा के दौरान ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत किया गया। वह 1952 में 167वें इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमांडर बने और 1954 तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने सेना मुख्यालय में सैन्य प्रशिक्षण के निदेशक का पदभार संभाला।

रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में उच्च कमांड की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें 26वें इन्फैंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया। 1963 में मानेकशॉ को सेना कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने पश्चिमी कमान संभाली। 1964 में उनका स्थानांतरण पूर्वी कमान में हो गया।

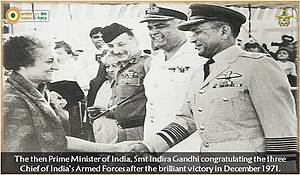

मानेकशॉ पहले से ही डिवीजन (सैन्य), कोर (सैन्य) और क्षेत्रीय स्तरों पर सैनिकों की कमान संभालने के बाद 1969 में सेना के सातवें प्रमुख बने। उनके कमान के तहत भारतीय सेनाओं ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्हें भारत के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

प्रारम्भिक जीवन[संपादित करें]

सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी माँ हिला नी मेहता (1885-1973) गृहणी और पिता हॉरमुसजी मानेकशॉ (1871-1964) चिकित्सक थे। उनके माता-पिता पारसी थे जो तटीय गुजरात क्षेत्र के वलसाड शहर से अमृतसर चले गये थे।[4][5][6][7] 1903 में मानेकशॉ के माता-पिता मुंबई छोड़कर लाहौर के लिए निकले, जहाँ हॉरमुसजी के दोस्त रहते थे। हॉरमुसजी को वहाँ पर चिकित्सकीय अभ्यास आरंभ करना था। हालाँकि जब तक उनकी ट्रेन अमृतसर पहुँची, हिला को अपनी गर्भावस्था के कारण आगे की यात्रा करना असंभव लगा। स्टेशन मास्टर ने सलाह दी कि हिला को इस हालत में कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोनों को अमृतसर में रुकना पड़ा।

प्रसव के पश्चात हिला के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक दंपति ने अमृतसर शहर में रुकने का फैसला किया। हॉरमुसजी मानेकशॉ ने जल्द ही अमृतसर में एक क्लिनिक और फार्मेसी की स्थापना की। अगले एक दशक में दंपति के छह बच्चे हुए, जिनमें चार बेटे और दो बेटियाँ (फाली, सिला, जैन, शेरू, सैम और जैमी) थीं। सैम उनकी पाँचवीं संतान (तीसरे पुत्र) थे।[8]

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉरमुसजी मानेकशॉ ने ब्रिटिश भारतीय सेना के इंडियन मेडिकल सर्विस (आईएमएस; अब आर्मी मेडिकल कोर) में एक कप्तान के रूप में सेवा प्रदान की।[6][8] मानेकशॉ भाई-बहनों में से सैम के दो बड़े भाई फाली और जैन इंजीनियर, जबकि सिला और शेरू शिक्षक बने। सैम और उनके छोटे भाई जैमी दोनों भारतीय सेना में शामिल हो गए। जैमी अपने पिता की ही तरह एक चिकित्सक बने और रॉयल इंडियन एयर फोर्स में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की। जैमी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवल एयर स्टेशन पेंसाकोला से एयर सर्जन विंग्स के रूप में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। वह अपने बड़े भाई सैम के साथ फ्लैग ऑफिसर बने और भारतीय वायु सेना में एयर वाइस मार्शल के रूप में सेवानिवृत्त हुए।[6][9]

बचपन में सैम शरारती और बेहद जोशीले थे। उनकी आरंभिक इच्छा अपने पिता की तरह चिकित्सक बनने की थी।[8] उन्होंने अपने प्राथमिक स्कूल की शिक्षा पंजाब में पूरी की और फिर शेरवुड कॉलेज, नैनीताल चले गए। 1929 में 15 साल की उम्र में उन्होंने जूनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन (Cambridge International Examinations) द्वारा विकसित अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम, लेकर कॉलेज छोड़ दिया।[10] 1931 में उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। सैम ने तब अपने पिता से चिकित्सकीय अध्ययन के लिए उन्हें लंदन भेजने को कहा। सैम के पिता ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उनकी उम्र अधिक नहीं थी। सैम के दो बड़े भाई पहले से ही लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे।[11][12] सैम ने लंदन जाने के बजाय हिंदू सभा कॉलेज (अब हिंदू कॉलेज, अमृतसर) में प्रवेश ले लिया। वह अप्रैल 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय (लाहौर) द्वारा आयोजित परीक्षा में विज्ञान में तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए।[11]

इसी दौरान 1931 में फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड भारतीय सैन्य कॉलेज समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। समिति ने सेना में अधिकारी आयोगों (officer commissions) के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में एक सैन्य अकादमी स्थापित करने की सिफारिश की। इसके तहत तीन साल का पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया था और प्रवेश की आयु 18 से 20 वर्ष थी। प्रस्ताव के अनुसार उम्मीदवारों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर किया जाता।[12] भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की औपचारिक अधिसूचना 1932 के शुरुआती महीनों में जारी की गई। परीक्षाएँ जून या जुलाई के लिए निर्धारित की गईं।[13] अपने पिता द्वारा उन्हें लंदन भेजने से इनकार किये जाने के विरोध स्वरूप मानेकशॉ ने एक पद के लिए आवेदन किया और दिल्ली में प्रवेश परीक्षा में बैठे। 1 अक्टूबर 1932 को वह प्रतियोगिता के माध्यम से चुने जाने वाले पंद्रह कैडेटों में से एक थे।[a] मानेकशॉ में योग्यता क्रम में छठवाँ स्थान प्राप्त किया।[13][14]

भारतीय सैन्य अकादमी[संपादित करें]

मानेकशॉ का चयन कैडेटों के पहले बैच में हुआ था। "द पायनियर्स" कहे जाने वाले उनके कैडेट वर्ग से स्मिथ डन और मुहम्मद मूसा खान निकले जो क्रमशः बर्मा और पाकिस्तान के भावी कमांडर-इन-चीफ थे। हालांकि अकादमी का उद्घाटन चेटवुड द्वारा 10 दिसंबर 1932 को किया गया लेकिन कैडेटों का सैन्य प्रशिक्षण 1 अक्टूबर 1932 से शुरू हो गया था।[13] आईएमए में अपने प्रवास के दौरान मानेकशॉ विदग्ध साबित हुए और उन्होंने आगे के जीवन में कई प्रथम उपलब्धि हासिल की। वे गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले पहले स्नातक; भारत के थल सेनाध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति; और फील्ड मार्शल का पद प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने।[13] शामिल किए गए 40 कैडेटों में से केवल 22 ने पाठ्यक्रम पूरा किया और उन्हें 1 फरवरी 1935 को (4 फरवरी 1934 से पूर्ववर्ती-वरिष्ठता के साथ) सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया।[15]

सैनिक जीवन[संपादित करें]

मानेकशॉ के कमीशनिंग के समय, नए कमीशन प्राप्त भारतीय अधिकारियों के लिए भारतीय इकाई में भेजे जाने से पहले शुरुआत में ब्रिटिश रेजिमेंट से जुड़ा होना मानक प्रचलन। इस तरह से मानेकशॉ लाहौर में तैनात दूसरी बटालियन रॉयल स्कॉट्स में शामिल हो गए। बाद में उन्हें बर्मा में तैनात 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की चौथी बटालियन में शामिल किया गया।[16][17][18] 1 मई 1938 को उन्हें अपनी कंपनी का क्वार्टरमास्टर नियुक्त किया गया।[19] पहले से ही पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और अपनी मूल भाषा गुजराती में पारंगत मानेकशॉ ने अक्टूबर 1938 में पश्तो में एक उच्चतर मानक सैन्य दुभाषिये की योग्यता प्राप्त की।[20][21]

द्वितीय विश्व युद्ध[संपादित करें]

द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर योग्य अधिकारियों की कमी के कारण, युद्ध के पहले दो वर्षों में मानेकशॉ को कैप्टन और मेजर के कार्यवाहक या अस्थायी रैंक पर नियुक्त किया गया। 4 फरवरी 1942 को उन्हें स्थायी कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया।[22] उन्होंने 1942 में बर्मा में सितांग नदी पर 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की चौथी बटालियन के साथ अपनी कंपनी का नेतृत्व किया।[3] मानेकशॉ उस युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए पहचाने गए।[23] सितांग सेतुशीर्ष (Bridgehead) के बाईं ओर एक प्रमुख स्थान पगोडा पहाड़ी (Pagoda hill) के आसपास लड़ाई के दौरान उन्होंने हमलावर जापानी सेना के खिलाफ जवाबी हमले में अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। आधे से अधिक लोगों के हताहत होने के बावजूद कंपनी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही। पहाड़ी पर कब्ज़ा करने के बाद मानेकशॉ लाइट मशीन गन (LMG) की गोली की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।[24]

युद्ध का अवलोकन करते हुए, 17वीं इन्फैंट्री डिवीजन के कमांडर, मेजर जनरल डेविड कोवान, मानेकशॉ को जीवन और मृत्यु के बीच जूझते देखकर उनकी ओर लपके। इस डर से कि कहीं मानेकशॉ की मृत्यु न हो जाय, जनरल ने उन पर अपना मिलिट्री क्रॉस रिबन चिपका दिया और कहा, "एक मृत व्यक्ति को मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित नहीं किया जा सकता"। 21 अप्रैल 1942 को लंदन गजट के अधिसूचना प्रकाशन के साथ इस पुरस्कार को आधिकारिक बना दिया गया।[25][26] उद्धरण (जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया था) इस प्रकार है :

SITTANG RIVER

4 Bn. (Sikh), 12th Frontier Force Regiment

22–23 Feb '42

Captain Sam Hormusji Framji Jamshedji Manekshaw

This officer was in command of 'A" Company of his battalion when ordered to counter-attack the Pagoda Hill position, the key hill on the left of the Sittang Bridgehead, which had been captured by the enemy. The counterattack was successful despite 30% casualties, and this was largely due to the excellent leadership and bearing of Captain Manekshaw. This officer was wounded after the position had been captured.[26]

सितांग नदी

चौथी बटालियन (सिख), 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट

22–23 फरवरी '42

कैप्टन सैम हॉरमुसजी फेमजी जमशेदजी मानेकशॉ

यह अधिकारी अपनी बटालियन की 'ए' कंपनी की कमान संभाल रहा था जब उसे, सितांग सेतुशीर्ष के बाईं ओर की प्रमुख पहाड़ी, पैगोडा हिल पोजीशन पर जवाबी हमला करने का आदेश दिया गया था, जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। 30% जनहानि के बावजूद जवाबी हमला सफल रहा और यह काफी हद तक कैप्टन मानेकशॉ के उत्कृष्ट नेतृत्व और दृढ़ता के कारण था। पोजीशन पर कब्जा करने के बाद यह अधिकारी घायल हो गया था।

मानेकशॉ को उनके अर्दली मेहर सिंह (शेर सिंह नहीं) ने युद्ध के मैदान से बाहर निकाला और उन्हें एक ऑस्ट्रेलियाई सर्जन के पास ले गए। सर्जन ने शुरू में यह कहते हुए मानेकशॉ का इलाज करने से इनकार कर दिया कि वह बुरी तरह घायल हो गए थे (उनके पूरे शरीर में 7 गोलियां लगी थीं। मेहर सिंह, सैम को अपने कंधों पर उठाकर युद्ध के मैदान से लगभग 14 मील पैदल चले)। मानेकशॉ के बचने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन मेहर सिंह बदेशा ने डॉक्टर को उनका इलाज करने के लिए मजबूर किया। मानेकशॉ के होश में आने पर सर्जन ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ था तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें "खच्चर ने लात मारी थी"। मानेकशॉ के हास्यबोध से प्रभावित होकर डॉक्टर ने उनका इलाज किया। मानेकशॉ के फेफड़े, लीवर और किडनी से सात गोलियाँ निकालीं गयीं। उनके आँतों के कुछ हिस्से भी निकाल दिए गए।[27] मानेकशॉ के विरोध पर कि वह अन्य रोगियों का इलाज करते हैं, रेजिमेंटल चिकित्सा अधिकारी, कैप्टन जी॰ एम॰ दीवान ने उनकी देखभाल की।[28][18]

"By Jove, you have a sense of humour. I think you are worth saving."

(कसम से, आप एक ज़िंदादिल इंसान हैं। मेरा ख़्याल है आपको बचाया जाना चाहिए।)

अपने जख़्मों से उबरने के बाद मानेकशॉ ने 23 अगस्त से 22 दिसंबर 1943 के बीच क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में आठवें स्टाफ कोर्स में भाग लिया। कोर्स के पूरा होने पर उन्हें ब्रिगेड मेजर के रूप में रज़माक ब्रिगेड में तैनात किया गया। उन्होंने 22 अक्टूबर 1944 तक उस पद पर काम किया, जिसके बाद वह जनरल विलियम स्लिम की 14वीं सेना में 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 9वीं बटालियन में शामिल हो गए।[27] 30 अक्टूबर 1944 को उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का स्थानीय पद प्राप्त हुआ।[22] जापानी सेना के आत्मसमर्पण पर मानेकशॉ को 60,000 से अधिक जापानी युद्धबंदियों के निरस्त्रीकरण की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया जिससे अनुशासनहीनता या शिविर से भागने के प्रयासों का कोई मामला सामने नहीं आया। 5 मई 1946 को उन्हें कार्यवाहक लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1946-47 में मानेकशॉ ने ऑस्ट्रेलिया का छः महीने का शैक्षिक भ्रमण (lecture tour) पूरा किया।[29] मानेकशॉ को 4 फरवरी 1947 को मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। ऑस्ट्रेलिया से लौटने पर उन्हें सैन्य संचालन निदेशालय में ग्रेड 1 जनरल स्टाफ ऑफिसर नियुक्त किया गया।[29][30]

आजादी के बाद[संपादित करें]

1947 में भारत के विभाजन पर मानेकशॉ की इकाई 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की चौथी बटालियन पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गई, इसलिए मानेकशॉ को 8 गोरखा राइफल्स में फिर से नियुक्त किया गया। 1947 में विभाजन से संबंधित मुद्दों को संभालते समय मानेकशॉ ने ग्रेड 1 जनरल स्टाफ ऑफिसर के रूप में अपनी योजना और प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया।[30][31] 1947 के अंत में मानेकशॉ को 5 गोरखा राइफल्स (फ्रंटियर फोर्स) की तीसरी बटालियन (3/5 जीआर (एफएफ)) के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया। 22 अक्टूबर को मानेकशॉ के नई नियुक्ति पर जाने से पहले, पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसपैठ की और डोमेल तथा मुज़फ़्फ़राबाद पर कब्जा कर लिया। अगले दिन जम्मू और कश्मीर रियासत के शासक महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। 25 अक्टूबर को मानेकशॉ राज्य विभाग के सचिव वी॰ पी॰ मेनन के साथ श्रीनगर गए। मेनन महाराजा हरि सिंह के साथ रुके और मानेकशॉ ने कश्मीर की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। मानेकशॉ के अनुसार महाराजा ने उसी दिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और वे वापस दिल्ली लौट गए। लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के साथ ही मानेकशॉ ने कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना का कब्ज़ा रोकने के लिए सैनिकों की तत्काल तैनाती का सुझाव दिया।[32]

27 अक्टूबर की सुबह पाकिस्तानी सेना से श्रीनगर की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को कश्मीर भेजा गया, जो तब तक शहर के बाहरी इलाके में पहुँच चुके थे। 5 गोरखा राइफल्स (फ्रंटियर फोर्स) की तीसरी बटालियन के कमांडर के रूप में मानेकशॉ की तैनाती का आदेश रद्द कर दिया गया और उन्हें सैन्य संचालन निदेशालय में तैनात किया गया। कश्मीर विवाद और हैदराबाद के कब्जे ("ऑपरेशन पोलो") के परिणामस्वरूप (जिसकी योजना भी सैन्य संचालन निदेशालय द्वारा बनाई गई थी) मानेकशॉ ने कभी भी बटालियन की कमान नहीं संभाली। सैन्य संचालन निदेशालय में अपने कार्यकाल के दौरान जब उन्हें सैन्य संचालन के पहले भारतीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तब उन्हें कर्नल और फिर ब्रिगेडियर के रूप में पदोन्नत किया गया।[32] इस नियुक्ति को बाद में पदोन्नत करके मेजर जनरल और फिर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। इसे अब सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) कहा जाता है।[33]

मानेकशॉ को 4 फरवरी 1952 को स्थायी कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया।[b] अप्रैल 1952 में उन्हें 167 इन्फैंट्री ब्रिगेड का कमांडर नियुक्त किया गया था, जिसका मुख्यालय फ़िरोज़पुर में था।[34] 9 अप्रैल 1954 को उन्हें सेना मुख्यालय में सैन्य प्रशिक्षण का निदेशक नियुक्त किया गया।[35] एक कार्यवाहक ब्रिगेडियर के रूप में उन्हें 14 जनवरी 1955 को महूँ (Mhow) में पैदल सेना स्कूल के कमांडेंट के रूप में तैनात किया गया। वे 8वीं गोरखा राइफल्स और 61वें घुड़सवार सेना दोनों के कर्नल भी बने। पैदल सेना स्कूल के कमांडेंट के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पाया कि प्रशिक्षण मैनुअल पुराने हो गए थे। उन्होंने मैनुअल को भारतीय सेना द्वारा नियोजित रणनीति के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[32] 4 फरवरी 1957 को उन्हें ब्रिगेडियर के स्थायी पद पर पदोन्नत किया गया।

जनरल अफ़सर[संपादित करें]

1957 में मानेकशॉ को उच्च कमान पाठ्यक्रम (Higher command course) में भाग लेने को एक वर्ष के लिए इंपीरियल डिफेंस कॉलेज, लंदन भेजा गया।[34] 20 दिसंबर 1957 को लंदन से वापसी पर उन्हें मेजर जनरल के कार्यवाहक रैंक के साथ 26वें पैदल सेना विभाग का जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) नियुक्त किया गया। जब उन्होंने विभाग की कमान संभाली तब जनरल के एस थिमैया सेनाध्यक्ष (सीओएएस) और कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे। मानेकशॉ के विभाग के दौरे के दौरान मेनन ने उनसे पूछा कि वह थिमैया के बारे में क्या सोचते हैं। मानेकशॉ ने उत्तर दिया कि उनके लिए अपने प्रमुख के बारे में इस तरह सोचना उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने वरिष्ठ का मूल्यांकन करना अनुचित समझा। मानेकशॉ ने मेनन से यह भी कहा कि वह दोबारा किसी से ऐसा न पूछें। इससे मेनन नाराज हो गए और उन्होंने मानेकशॉ से कहा कि अगर वह चाहें तो थिमैया को बर्खास्त कर सकते हैं, जिस पर मानेकशॉ ने जवाब दिया, "आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं लेकिन मुझे फिर कोई दूसरा मिल जाएगा।"[36][32]

1 मार्च 1959 को मानेकशॉ को स्थायी मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1 अक्टूबर को उन्हें डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन का कमांडेंट नियुक्त किया गया। वहाँ वह एक विवाद में फँस गए जिसने उनका करियर लगभग समाप्त ही कर दिया था। मई 1961 में थिमैया ने सेनाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और जनरल प्राण नाथ थापर उनके उत्तराधिकारी बने। वर्ष के शुरुआत में मेजर जनरल बृज मोहन कौल को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया और मेनन द्वारा उन्हें क्वार्टर मास्टर जनरल (क्यूएमजी) नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति थिमैया की सिफारिश के विरुद्ध की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कौल को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (सीजीएस) बनाया गया, जो सीओएएस के बाद सेना मुख्यालय में दूसरी सबसे बड़ी नियुक्ति थी। कौल ने नेहरू और मेनन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और सीओएएस से भी अधिक शक्तिशाली बन गए। इसे मानेकशॉ सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने सेना के प्रशासन में राजनीतिक नेतृत्व के हस्तक्षेप के बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ की। इससे मानेकशॉ तथा कुछ अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को राष्ट्र-विरोधी माना गया।[32]

कौल ने मानेकशॉ की जासूसी करने के लिए मुखबिर भेजे, जिनके द्वारा एकत्र की गई जानकारी के परिणामस्वरूप मानेकशॉ पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और अदालत में जाँच की माँग की गई। इस बीच उनके दो कनिष्ठों हरबख्श सिंह और मोती सागर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया और कोर कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। यह व्यापक रूप से माना जाने लगा कि मानेकशॉ सेवा से बर्खास्त किये जाने के करीब पहुँच गए थे। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह (जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं) की अध्यक्षता वाली अदालत ने मानेकशॉ को बरी कर दिया। इससे पहले कि औपचारिक 'उत्तर देने योग्य कोई मामला नहीं' की घोषणा की जा सके, भारत-चीन युद्ध छिड़ गया और अदालती कार्यवाही के कारण मानेकशॉ युद्ध में शामिल नहीं हो सके। युद्ध में भारतीय सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के लिए कौल और मेनन को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया और दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। नवंबर 1962 में नेहरू ने मानेकशॉ को चतुर्थ कोर की कमान संभालने के लिए कहा। मानेकशॉ ने नेहरू को बताया कि उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई एक साजिश थी और उनकी पदोन्नति लगभग अठारह महीने से लंबित थी। नेहरू ने इसके लिए मानेकशॉ से माफ़ी माँगी।[32][37] कुछ ही समय के अंतराल पर 2 दिसंबर 1962 को मानेकशॉ को कार्यवाहक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्हे तेज़पुर में चतुर्थ कोर का जनरल कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया।

कार्यभार संभालने के तुरंत बाद मानेकशॉ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चीन के साथ युद्ध में चतुर्थ कोर की विफलता में खराब नेतृत्व एक महत्वपूर्ण कारक था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अपने हतोत्साहित सैनिकों के मनोबल को सुधारना था। उन्होंने अपने सैनिकों को और भी अधिक आक्रामक तरीके से काम करने का आदेश दिया। मानेकशॉ के कमान संभालने के केवल पाँच दिन बाद नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी और सीओएएस के साथ मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने सैनिकों को आगे बढ़ते हुए पाया। नेहरू ने कहा कि वह नहीं चाहते युद्ध में और लोग मरें। सीओएएस ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अग्रिम आदेशों को रद्द करवा देंगे। मानेकशॉ ने जवाब दिया कि उन्हें इच्छानुसार अपने सैनिकों की कमान संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए या उन्हें स्टाफ नियुक्ति पर भेज दिया जाना चाहिए। गांधी ने हस्तक्षेप किया और मानेकशॉ को आगे बढ़ने के लिए कहा। हालाँकि इंदिरा गांधी के पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, फिर भी सरकार में उनका बहुत प्रभाव था। मानेकशॉ का अगला कार्य नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (एनईएफए) में सैनिकों को पुनर्गठित करना था। वहाँ पर उन्होंने सैनिकों के लिए उपकरण, आवास और कपड़ों की कमी को दूर करने के उपाय किए।[38]

20 जुलाई 1963 को स्थायी लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने के बाद मानेकशॉ को 5 दिसंबर को सेना कमांडर नियुक्त किया गया। उन्होंने जनरल कमांडिंग ऑफिसर-इन-चीफ के रूप में पश्चिमी कमान की बागडोर संभाली। 1964 में 16 नवंबर को अपनी नियुक्ति प्राप्त करने के बाद वह पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर-इन-चीफ के रूप में शिमला से कलकत्ता चले गए।[37][39] वहाँ उन्होंने नागालैंड में विद्रोह का जवाब दिया, जिसके लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।[40][41]

सेनाध्यक्ष[संपादित करें]

जनरल पी॰ पी॰ कुमारमंगलम जून 1969 में सेनाध्यक्ष (सीओएएस) के पद से सेवानिवृत्त हुए। हालाँकि मानेकशॉ सबसे वरिष्ठ सेना कमांडर थे लेकिन रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की सिफारिश की, जिन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर-इन-चीफ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बावजूद इसके, मानेकशॉ को 8 जून 1969 को आठवें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।[42] अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को युद्ध के एक प्रभावी हथियार के रूप में विकसित किया। मानेकशॉ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेना में पद आरक्षित करने की योजना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[43] हालाँकि वे पारसी थे जो की भारत में एक अल्पसंख्यक समूह था, लेकिन फिर भी मानेकशॉ को लगा कि यह प्रथा सेना के सिद्धांत से समझौता करेगी। उनका मानना था कि सभी को समान मौका दिया जाना चाहिए।[44]

सेनाध्यक्ष की हैसियत से मानेकशॉ ने एक बार जुलाई 1969 में 8 गोरखा राइफल्स की एक बटालियन का दौरा किया। उन्होंने एक अर्दली से पूछा कि क्या वह अपने मुखिया का नाम जानता है। अर्दली ने उत्तर दिया कि हाँ वह जानता है। जब उससे प्रमुख का नाम पूछा गया तो उसने कहा "सैम बहादुर"[c] और अंततः यही मानेकशॉ का उपनाम बन गया।[45]

1971 का भारत-पाक युद्ध[संपादित करें]

1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से शुरू हुआ था, जो पारंपरिक रूप से प्रभावशाली पश्चिमी पाकिस्तानियों और बहुसंख्यक पूर्वी पाकिस्तानियों के बीच का संघर्ष था। 1970 में पूर्वी पाकिस्तानियों ने राज्य के लिए स्वायत्तता की माँग की लेकिन पाकिस्तानी सरकार इन माँगों को पूरा करने में विफल रही। 1971 की शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान में अलगाव की माँग ने जड़ें जमा लीं। मार्च में पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने अलगाववादियों पर अंकुश लगाने के लिए एक भयंकर अभियान चलाया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और पुलिस भी शामिल थे। हजारों पूर्वी पाकिस्तानी मारे गए और लगभग एक करोड़ शरणार्थी निकटवर्ती भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में पलायन कर गए। अप्रैल में भारत ने बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र के गठन में सहायता करने का निर्णय लिया।[46][47][48]

अप्रैल के अंत में एक कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से पूछा कि क्या वह पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि उनके अधिकांश बख्तरबंद और पैदल सेना टुकड़ी कहीं और तैनात किए गए हैं। उनके केवल बारह टैंक युद्ध के लिए तैयार हैं और वे अनाज की फसल के साथ रेल गाड़ियों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी मानसून के साथ हिमालय के दर्रे जल्द ही खुल जाएँगे, जिसके परिणामस्वरूप भारी बाढ़ आएगी।[28] कैबिनेट बैठक के खत्म होने के बाद मानेकशॉ ने इस्तीफे की पेशकश की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और बजाय इसके उन्होंने मानेकशॉ से सलाह माँगी। मानेकशॉ ने कहा कि यदि उन्हें उनकी शर्तों पर संघर्ष को संभालने की अनुमति दी जाय तो वे जीत की गारंटी दे सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक तारीख निर्धारित करने को कहा और श्रीमती गांधी इससे सहमत हो गईं।[49]

मानेकशॉ द्वारा नियोजित रणनीति के बाद सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में कई प्रारंभिक अभियान शुरू किए। इन अभियानों में बंगाली राष्ट्रवादियों के एक स्थानीय नागरिक सेना समूह मुक्तिवाहिनी को प्रशिक्षण देना और हथियारों से लैस करना शामिल था। नियमित बांग्लादेशी सैनिकों की लगभग तीन ब्रिगेडों को प्रशिक्षित किया गया। लगभग 75,000 गुरिल्लाओं को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें हथियारों तथा गोला-बारूद से सुसज्जित किया गया। युद्ध की अगुवाई में इन बलों का इस्तेमाल पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना को परेशान करने के लिए किया गया था।[50]

युद्ध की आधिकारिक शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई, जब पाकिस्तानी विमानों ने देश के पश्चिमी हिस्से में भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर बमबारी की। मानेकशॉ के नेतृत्व में सेना मुख्यालय ने आगे की रणनीति तैयार की : लेफ्टिनेंट जनरल तपीश्वर नारायण रैना (बाद में जनरल और सीओएएस) की कमान वाली द्वितीय कोर को पश्चिम से प्रवेश करना था; लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की कमान वाली चतुर्थ कोर को पूर्व से प्रवेश करना था; तैंतीसवीं कोर (जिसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहन एल॰ थापन के पास थी) को उत्तर से प्रवेश करना था और 101 संचार क्षेत्र (जिसकी कमान मेजर जनरल गुरबक्स सिंह के पास थी) को उत्तर-पूर्व से सहायता प्रदान करनी थी। इस रणनीति को लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में पूर्वी कमान द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। मानेकशॉ ने पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जे॰ एफ॰ आर॰ जैकब को भारतीय प्रधान मंत्री को सूचित करने का निर्देश दिया कि पूर्वी कमान से सैनिकों की आवाजाही के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। अगले दिन नौसेना और वायु सेना ने भी पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर पूरे पैमाने पर अभियान शुरू किया।[51]

जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पाकिस्तान का प्रतिरोध चरमरा गया। भारत ने अधिकांश लाभप्रद स्थितियों पर कब्ज़ा कर लिया और पाकिस्तानी सेना को अलग-थलग कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने अब आत्मसमर्पण करना या पीछे हटना शुरू कर दिया।[52] हालात पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 4 दिसंबर 1971 को इकट्ठी हुई। 7 दिसंबर को लंबी चर्चा के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने "तत्काल संघर्ष विराम और सैनिकों की वापसी" के लिए एक प्रस्ताव रखा। सोवियत संघ ने इसे दो बार वीटो किया और बंगालियों के खिलाफ पाकिस्तानी अत्याचारों के कारण, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने मतदान में भाग नहीं लिया। फिर भी बहुमत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।[53]

मानेकशॉ ने 9, 11 और 15 दिसंबर को रेडियो प्रसारण द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने सैनिकों को आश्वासन दिया कि यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें भारतीय सैनिकों से सम्मानजनक व्यवहार मिलेगा। अंतिम दो प्रसारण पाकिस्तानी कमांडरों मेजर जनरल राव फरमान अली और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्लाह खान नियाज़ी के अपने सैनिकों को दिए गए संदेशों के जवाब के रूप में किए गए।[52]

11 दिसंबर को अली ने संयुक्त राष्ट्र को संदेश भेजकर युद्धविराम का अनुरोध किया लेकिन इसे राष्ट्रपति याह्या ख़ान द्वारा अधिकृत नहीं किया गया और लड़ाई जारी रही। भारतीय सेनाओं के हमलों तथा कई चर्चाओं और परामर्शों के बाद खान ने पाकिस्तानी सैनिकों की जान बचाने के लिए युद्ध रोकने का फैसला किया।[52] आत्मसमर्पण करने का वास्तविक निर्णय नियाज़ी द्वारा 15 दिसंबर को लिया गया था। इसकी सूचना मानेकशॉ को संयुक्त राज्य अमेरिका के महावाणिज्य दूत के द्वारा वाशिंगटन के माध्यम से ढाका में दी गयी थी। मानेकशॉ ने उत्तर दिया कि वह युद्ध तभी रोकेंगे जब पाकिस्तानी सैनिक 16 दिसंबर को 09:00 बजे तक भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। नियाज़ी के अनुरोध पर समय सीमा उसी दिन 15:00 बजे तक बढ़ा दी गई। 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी द्वारा आत्मसमर्पण के दस्तावेज़ पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए।[54]

जब प्रधान मंत्री ने मानेकशॉ को ढाका जाने और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने के लिए कहा तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह सम्मान पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को दिया जाना चाहिए।[55] युद्ध के बाद अनुशासन बनाए रखने के बारे में चिंतित मानेकशॉ ने लूटपाट और बलात्कार पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए और महिलाओं का सम्मान करने तथा उनसे दूर रहने की आवश्यकता पर बल दिया। सिंह के अनुसार इसके परिणामस्वरूप लूटपाट और बलात्कार के मामले नगण्य थे।[56] इस मामले पर अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए मानेकशॉ को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था : "जब आप एक बेगम (मुस्लिम महिला) को देखें, तो अपने हाथ अपनी जेब में रखें, और सैम के बारे में सोचें।"[d][56]

युद्ध 12 दिनों तक चला और इसमें 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इसका अंत पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ हुआ। इस युद्ध के परिणामस्वरूप एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ।[57] युद्धबंदियों के अलावा पाकिस्तान को भारत के 2,000 के मुकाबले 6,000 जनहानि का सामना करना पड़ा।[58] युद्ध के बाद मानेकशॉ युद्धबंदियों के प्रति अपनी करुणा के लिए जाने गए। सिंह बताते हैं कि कुछ मामलों में उन्होंने युद्धबंदियों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया और सिर्फ अपने सहयोगियों के साथ अकेले में उनसे बात भी की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सेना उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। उनके लिए कुरान की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया और उन्हें त्योहार मनाने और अपने प्रियजनों से पत्र तथा पार्सल प्राप्त करने की अनुमति दी।[57]

फील्ड मार्शल के पद पर[संपादित करें]

युद्ध के बाद गांधी ने मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत करने और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। हालाँकि, नौसेना और वायु सेना के कमांडरों की कई आपत्तियों के बाद नियुक्ति रद्द कर दी गई। ऐसा महसूस किया गया कि मानेकशॉ के थलसेना से होने के कारण तुलनात्मक रूप से छोटी सेनाओं, नौसेना और वायु सेना की उपेक्षा की जाएगी। इसके अलावा नौकरशाहों को लगा कि यह फैसला रक्षा मुद्दों पर उनके प्रभाव को चुनौती दे सकता है। [59] हालाँकि मानेकशॉ को जून 1972 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उनका कार्यकाल छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। मानेकशॉ को 1 जनवरी 1973 को "सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट सेवाओं की मान्यता के तौर पर", फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें 3 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से रैंक प्रदान किया गया। वे इस पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी बने।[60]

सम्मान और सेवानिवृत्ति के बाद[संपादित करें]

भारतीय राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 1972 में मानेकशॉ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मानेकशॉ लगभग चार दशक के करियर के बाद 15 जनवरी 1973 को सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हुए। वह अपनी पत्नी सिल्लू के साथ वेलिंगटन छावनी के बगल में स्थित शहर कुन्नूर में बस गए। इसी जगह पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में काम किया था। गोरखा सैनिकों के बीच लोकप्रिय मानेकशॉ को नेपाल ने 1972 में नेपाली सेना के मानद जनरल के रूप में सम्मानित किया।[61] 1977 में उन्हें राजा बीरेंद्र द्वारा नेपाल अधिराज्य के नाइटहुड की उपाधि त्रिशक्ति पट्ट से सम्मानित किया गया।[62]

भारतीय सेना में अपनी सेवा के बाद, मानेकशॉ ने कई कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक और कुछ मामलों में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह मुखर थे और राजनीतिक रूप से सही होने की परवाह नहीं करते थे। एक बार जब सरकार के आदेश पर उनकी जगह नायक नाम के एक व्यक्ति को कंपनी के बोर्ड में शामिल किया गया, तो मानेकशॉ ने चुटकी लेते हुए कहा, "इतिहास में यह पहली बार है जब एक नायक (कॉर्पोरल) ने एक फील्ड मार्शल की जगह ली है।"[61]

मई 2007 में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के बेटे गौहर अयूब ख़ान ने दावा किया कि मानेकशॉ ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 20,000 रुपये में भारतीय सेना की खुफ़िया जानकारी पाकिस्तान को बेची थी।[63] उनके आरोपों को भारतीय रक्षा विभाग ने खारिज कर दिया।[64]

मानेकशॉ को 1973 में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया, लेकिन यह कहा जाता है कि उन्हें पूरे भत्ते नहीं दिए गए जिसके वे हकदार थे। 2007 में राष्ट्रपति ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम ने वेलिंगटन में मानेकशॉ से मुलाकात की और उनके 30 वर्षों से अधिक के बकाया वेतन देने के लिए ₹1.3 करोड़ (2023 में ₹3.9 करोड़) का चेक प्रदान किया।[65][66]

व्यक्तिगत जीवन और मृत्यु[संपादित करें]

मानेकशॉ ने 22 अप्रैल 1939 को मुम्बई में सिल्लो बोडे से शादी की। 1937 में लाहौर के एक सार्वजनिक समारोह में सैम की मुलाकात सिल्लो बोडे से हुई थी। दंपति की दो बेटियाँ हुईं, शेरी और माया (बाद में नाम बदलकर माजा)। शेरी का जन्म 1940 में तथा माया का जन्म 1945 में हुआ। शेरी ने बाटलीवाला से शादी की और उनकी ब्रांडी नाम की एक बेटी हुई। माया को ब्रिटिश एयरवेज़ में एक विमान परिचारिका के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने एक पायलट दारूवाला से शादी की। दंपति को राउल सैम और जेहान सैम नाम के दो बेटे हुए।[67]

मानेकशॉ की 94 वर्ष की आयु में 27 जून 2008 की सुबह 12:30 बजे तमिलनाडु के वेलिंग्टन के सैन्य अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्हें निमोनिया तथा फेफड़े संबंधी बीमारी हो गई थी और वे कोमा में चले गए थे।[68] कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे "मैं ठीक हूँ"।[28] उन्हें तमिलनाडु के उदगमंडलम (ऊटी) में पारसी कब्रिस्तान में उनकी पत्नी की कब्र के बगल में सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया था।[69] सेवानिवृत्ति के बाद मानेकशॉ जिन विवादों में शामिल थे, उनके कारण ही कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में वीआईपी प्रतिनिधित्व का अभाव था। कोई राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित नहीं किया गया, जो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन भले न हो, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के नेता के लिए प्रथा का उल्लंघन अवश्य था।[70][71][72] उनके परिवार में उनकी दो बेटियाँ और तीन पोते-पोतियाँ हैं।[67]

धरोहर[संपादित करें]

पुणे छावनी में मानेकशॉ की मूर्ति (दाएं)।

1971 में मानेकशॉ के नेतृत्व में मिली जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 2008 को, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा फील्ड मार्शल की वर्दी में मानेकशॉ को चित्रित करने वाला एक डाक टिकट जारी किया गया था।[73]

दिल्ली छावनी में फील्ड मार्शल के नाम पर मानेकशॉ सेंटर का नाम रखा गया है। भारतीय सेना के बेहतरीन संस्थानों में से एक यह बहुउपयोगी, आधुनिक सम्मेलन केंद्र है। यह 25 एकड़ के प्राकृतिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस केंद्र का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2010 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। सेना के शीर्ष स्तर की नीति तैयार करने वाले सेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन इसी केंद्र में होता है।[74] बेंगलुरु के मानेकशॉ परेड ग्राउंड का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक का गणतंत्र दिवस समारोह हर साल इसी मैदान में आयोजित किया जाता है।[75]

2008 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद के शिवरंजिनी क्षेत्र में एक फ्लाईओवर ब्रिज का नाम मानेकशॉ के नाम पर रखा गया था।[76] 2014 में नीलगिरी जिले के वेलिंग्टन में, ऊटी-कुन्नूर रोड पर मानेकशॉ ब्रिज (जिसका नाम 2009 में उनके नाम पर रखा गया था) के करीब उनके सम्मान में एक ग्रेनाइट प्रतिमा स्थापित की गई थी।[69][77] पुणे छावनी में माणेकजी मेहता रोड पर भी उनकी प्रतिमा है।

लोकप्रियता[संपादित करें]

- मेघना गुलज़ार द्वारा निर्देशित फ़िल्म सैम बहादुर मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। फ़िल्म में विक्की कौशल ने मानेकशॉ की भूमिका निभाई है। फ़िल्म 1 दिसंबर 2023 को रिलीज़ होगी।[78]

- आज तक के शो वंदे मातरम में मानेकशॉ पर एक एपिसोड दिखाया गया था।[79]

- मानेकशॉ का उल्लेख सलमान रुश्दी के उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रेन की पुस्तक 3 में "सैम एंड द टाइगर" नामक अध्याय में किया गया है।

पुरस्कार[संपादित करें]

पद की तारीखें[संपादित करें]

| अधिचिह्न | पद | अंग | पद की तारीख |

|---|---|---|---|

| सेकंड लेफ्टिनेंट | ब्रिटिश भारतीय सेना | 4 फरवरी 1934 | |

| लेफ्टिनेंट (ब्रिटिश सेना) | ब्रिटिश भारतीय सेना | 4 मई 1936 [80] | |

| कैप्टन (ब्रिटिश सेना) | ब्रिटिश भारतीय सेना | जुलाई 1940 (कार्यवाहक)[22] 1 अगस्त 1940 (अस्थायी)[22] 20 फरवरी 1941 (युद्ध-संबंधी)[22] 4 फरवरी 1942 (स्थायी)[22] | |

| मेजर (यूनाइटेड किंगडम) | ब्रिटिश भारतीय सेना | 7 अगस्त 1940 (कार्यवाहक)[22] 20 फरवरी 1941 (अस्थायी)[22] 4 फरवरी 1947 (स्थायी)[29] | |

| लेफ्टिनेंट कर्नल (यूनाइटेड किंगडम) | ब्रिटिश भारतीय सेना | 30 अक्टूबर 1944 (स्थानीय)[22] 5 मई 1946 (कार्यवाहक)[29] | |

| मेजर | भारतीय थलसेना | 15 अगस्त 1947 | |

| कर्नल (यूनाइटेड किंगडम) | भारतीय थलसेना | 1948 (कार्यवाहक)[81] | |

| ब्रिगेडियर (यूनाइटेड किंगडम) | भारतीय थलसेना | 1948 (कार्यवाहक)[81] | |

| लेफ्टिनेंट-कर्नल | भारतीय थलसेना | 26 जनवरी 1950 (स्थायी; सिफ़ारिश और अधिचिह्न में बदलाव)[82] | |

| कर्नल | भारतीय थलसेना | 4 फरवरी 1952 | |

| ब्रिगेडियर | भारतीय थलसेना | 26 फरवरी 1950 (कार्यवाहक) अप्रैल 1954 (कार्यवाहक) 4 फरवरी 1957 (स्थायी) | |

| मेजर जनरल | भारतीय थलसेना | 20 दिसंबर 1957 (कार्यवाहक) 1 मार्च 1959 (स्थायी) | |

| लेफ्टिनेंट जनरल | भारतीय थलसेना | 2 दिसंबर 1962 (कार्यवाहक) 20 जुलाई 1963 (स्थायी) | |

| जनरल (सीओएएस) |

भारतीय थलसेना | 8 जून 1969 | |

| फील्ड मार्शल | भारतीय थलसेना | 1 जनवरी 1973 |

टिप्पणी[संपादित करें]

- ↑ कुल 40 रिक्तियां थीं, जिनमें से 15 खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरी गईं, 15 सेना के रैंकों से और शेष 10 राज्य बलों से भरी गईं।

(There were 40 vacancies, of which 15 were filled through open competition, 15 from the ranks of the army and remaining 10 from the state forces.)[13] - ↑ आज़ादी के बाद के दशक में वरिष्ठ रैंकों में योग्य अधिकारियों की कमी के कारण रैंक में आगे बढ़ने के लिए सेवा के सामान्य अपेक्षित वर्षों को पूरा करने से पहले अधिकारियों को पदोन्नत किया जाना आम बात थी। परिणामस्वरूप, मानेकशॉ को 1956 में कर्नल के अपने स्थायी रैंक में 4 साल का और विस्तार मिला।

(In the decade after Independence, due to shortages of qualified officers in the senior ranks, it was common for officers to be promoted before they had completed the usual requisite years of service to advance in rank. Manekshaw received a further 4 year extension in his substantive rank of colonel in 1956 as a result.) - ↑ बहादुर मुगल सम्राटों और बाद में उनके ब्रिटिश उत्तराधिकारियों द्वारा राजकुमारों और विजयी सैन्य कमांडरों को दी गई एक सम्मानजनक उपाधि है।

(Bahadur is an honorific title bestowed upon princes and victorious military commanders by Mughal emperors, and later by their British successors.) - ↑ "When you see a Begum (Muslim woman), keep your hands in your pockets, and think of Sam."

सन्दर्भ[संपादित करें]

- ↑ मेजर जनरल शुभी, सूद (2009). फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन. पृ॰ 23. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7315-710-3.

- ↑ "Remembering Sam Manekshaw on his 109th birth anniversary". टाइम्स ऑफ इंडिया.कॉम. अभिगमन तिथि 19 अक्टूबर 2023.

- ↑ अ आ वर्षा, सिंह. "Sam Manekshaw: गुस्से में ज्वाइन की थी ARMY, 1971 में पाक को खदेड़ बांग्लादेश बनाने वाले सैम बहादुर की कहानी". जागरण.कॉम. अभिगमन तिथि 23 फरवरी 2003.

- ↑ Panthaki & Panthaki 2016, पृ॰प॰ 17–18.

- ↑ Singh 2005, पृ॰ 183.

- ↑ अ आ इ Singh 2005, पृ॰ 184.

- ↑ Sharma 2007, पृ॰ 59.

- ↑ अ आ इ Panthaki & Panthaki 2016, पृ॰प॰ 18–20.

- ↑ Panthaki & Panthaki 2016, पृ॰ 22.

- ↑ Panthaki & Panthaki 2016, पृ॰ 21.

- ↑ अ आ Panthaki & Panthaki 2016, पृ॰प॰ 22–23.

- ↑ अ आ Singh 2005, पृ॰ 185.

- ↑ अ आ इ ई उ Singh 2005, पृ॰ 186.

- ↑ Panthaki & Panthaki 2016, पृ॰ 23.

- ↑ Singh 2005, पृ॰प॰ 188–189.

- ↑ Singh 2002, पृ॰प॰ 237–259.

- ↑ विनोद, सहगल (30 जून 2008). "Field Marshal Sam Manekshaw". द गार्डियन. अभिगमन तिथि 21 अक्टूबर 2023.

- ↑ अ आ तरुण, विजय (30 जून 2008). "Saluting Sam Bahadur". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. अभिगमन तिथि 21 अक्टूबर 2023.

- ↑ Indian Army 1938, पृ॰प॰ 510.

- ↑ Panthaki & Panthaki 2016, पृ॰प॰ 18–21.

- ↑ Indian Army 1939, पृ॰प॰ 753.

- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ Indian Army 1945, पृ॰प॰ 198–199.

- ↑ Singh 2005, पृ॰ 190.

- ↑ "Sam Bahadur: A soldier's general". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. 27 जून 2008. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.

- ↑ "Issue 35532". द गज़ट (The Gazette) (अंग्रेज़ी में). द लंदन गज़ट (The London Gazette). 1942. मूल से 24 जुलाई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.

- ↑ अ आ "Recommendation for Award for Manekshaw, Sam Hormuzji Franji Jamshadji". The National Archives (UK). ब्रिटेन सरकार. 1942–1943. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.सीएस1 रखरखाव: तिथि प्रारूप (link)

- ↑ अ आ Singh 2005, पृ॰ 191.

- ↑ अ आ इ "Obituary: Sam Manekshaw". The Economist (5 जुलाई 2008). 3 जुलाई 2008. पृ॰ 107. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2008.

- ↑ अ आ इ ई Indian Army 1947, पृ॰प॰ 198–199.

- ↑ अ आ Singh 2005, पृ॰ 192.

- ↑ "Jawaharlal, do you want Kashmir, ...?". Kashmir Sentinel. मूल से 25 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.

- ↑ अ आ इ ई उ ऊ Singh 2005, पृ॰प॰ 193–197.

- ↑ Singh 2002, पृ॰ 8.

- ↑ अ आ Team, CLAWS (2014). "A SOLDIER FOR ALL SEASONS" (PDF). CLAWS Journal (ग्रीष्म (Summer) 2014): 5. मूल (PDF) से 1 नवंबर 2023 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.

- ↑ "NEW DIRECTOR OF MILITARY TRAINING" (PDF). archive.pib.gov.in. 9 अप्रैल 1954. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.

- ↑ "Krishna Menon wanted to sack Manekshaw". The Sunday Guardian. मूल से 23 नवंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.

- ↑ अ आ Singh 2002, पृ॰ 10.

- ↑ Singh 2005, पृ॰ 199.

- ↑ Singh 2002, पृ॰ 9.

- ↑ Singh 2002, पृ॰ 16.

- ↑ Sharma 2007, पृ॰ 60.

- ↑ Singh 2005, पृ॰ 201.

- ↑ "Field Marshal S. H. F. J. Manekshaw (08 Jun 1969 to 15 Jan 1973)". भारत सरकार. मूल से 16 फरवरी 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.

- ↑ Singh 2005, पृ॰ 213.

- ↑ Singh 2011, पृ॰ 2011.

- ↑ रेहान, फ़ज़ल. "1971 भारत-पाक जंग: भारत का लक्ष्य ढाका पर क़ब्ज़ा करना था ही नहीं". बीबीसी.कॉम. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.

- ↑ हेट्ज़मैन, जेम्स; वर्डेन, रॉबर्ट एल.; न्यरोप, रिचर्ड एफ.; Library of Congress, Federal Research Division (1989). Bangladesh : a country study. Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress : For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O., 1989. पपृ॰ 30–32. अभिगमन तिथि 23 अक्टूबर 2023.

- ↑ अनीला, शहजाद. "1971 war: who lost what?". tribune.com. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.

- ↑ Singh 2005, पृ॰प॰ 204–205.

- ↑ Singh 2005, पृ॰ 206.

- ↑ Singh 2005, पृ॰ 207.

- ↑ अ आ इ Singh 2005, पृ॰ 208.

- ↑ "The World: India and Pakistan: Over the Edge". Time. 13 दिसंबर 1971. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2023.

- ↑ Singh 2005, पृ॰ 209.

- ↑ विनोद, सहगल. "Field Marshal Sam Manekshaw". द गार्डियन. अभिगमन तिथि 26 अक्टूबर 2023.

- ↑ अ आ Singh 2005, पृ॰ 210.

- ↑ अ आ Singh 2005, पृ॰प॰ 210–211.

- ↑ "Three Indian blunders in the 1971 war". rediff.com. अभिगमन तिथि 26 अक्टूबर 2023.

- ↑ Singh 2005, पृ॰प॰ 214–215.

- ↑ Singh 2005, पृ॰ 215.

- ↑ अ आ अशोक के., मेहता. "Play It Again, Sam: A tribute to the man whose wit was as astounding as his military skill". आउटलुकइंडिया.कॉम. मूल से 19 अगस्त 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अक्टूबर 2023.

- ↑ "NEPAL HONOURS FIELD MARSHAL MANEKSHAW" (PDF). archive.pib.gov.in. अभिगमन तिथि 26 अक्टूबर 2023.

- ↑ Press Trust of India. "1965 war-plan-seller a DGMO: Gohar Khan". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. मूल से 9 जून 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अक्टूबर 2023.

- ↑ Press Trust of India. "Military Livid at Pak Slur on Sam Bahadur". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. मूल से 9 जून 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अक्टूबर 2023.

- ↑ एस. के. सिन्हा. "The Making of a Field Marshal". Indian Defence Review. मूल से 2 दिसंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अक्टूबर 2023.

- ↑ नितिन, गोखले. "Remembering Sam Manekshaw, India's greatest general, on his birth centenary". NDTV. अभिगमन तिथि 26 अक्टूबर 2023.

- ↑ अ आ Singh 2005, पृ॰ 189.

- ↑ हरेश, पांड्या. "Sam H.F.J. Manekshaw Dies at 94; Key to India's Victory in 1971 War". दि न्यू यॉर्क टाइम्स. मूल से 10 दिसंबर 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ अ आ शांता, त्यागराजन. "Field Marshal Sam Manekshaw statue unveiled on Ooty–Coonoor road". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. मूल से 7 अप्रैल 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ रजत, पंडित. "Lone minister represents govt at Manekshaw's funeral". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. मूल से 13 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ "No national mourning for Manekshaw". द इंडियन एक्सप्रेस. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ IANS. "NRIs irked by poor Manekshaw farewell". DNA – India: Daily News & Analysis. मूल से 14 अक्टूबर 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ "Stamp on Manekshaw released". द हिन्दू. मूल से 9 नवंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ "Army Commander's Conference Begins". pib.gov.in. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ "Bengaluru: Republic Day celebrations amidst high security and safety measures". द हिन्दू. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ "Modi's choice:Flyover in Ahmedabad to be named after Sam Manekshaw". देश गुजरात. मूल से 17 सितंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ "Manekshaw Bridge thrown open to traffic". द हिन्दू. मूल से 7 अप्रैल 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ "Sam Bahadur Teaser: 'सैम बहादुर' बनकर छाए विक्की कौशल, 1 दिसंबर को होगी रणबीर कपूर से टक्कर". आज तक. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ "वन्दे मातरम्: मिलिए देश के सबसे महान सैनिक से". आज तक. अभिगमन तिथि 27 अक्टूबर 2023.

- ↑ Indian Army 1938, पृ॰प॰ 221E.

- ↑ अ आ Panthaki & Panthaki 2016, पृ॰प॰ 43–44.

- ↑ Panthaki & Panthaki 2016, पृ॰ 38.

स्रोत ग्रंथ[संपादित करें]

- Disha Experts (2018), Disha Children's Yearbook 2018 – General Knowledge Fundamentals and Current Affairs, Disha Publications, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-93-8742-100-4

- Indian Army (1938), List for October 1938, भारत सरकार

- Indian Army (1939), List for October 1939, भारत सरकार

- Indian Army (1945), List for October 1945 (Part I), भारत सरकार

- Indian Army (1947), List Special Edition for August 1947, भारत सरकार

- Sharma, Satinder (2007), Services Chiefs of India, Northern Book Centre, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7211-162-5

- Singh, Arvindar (2011), Myths and Realities of Security & Public Affairs, Prabhat Prakashan, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-8430-112-0

- Singh, Depinder (2002), Field Marshal Sam Manekshaw, M.C.: Soldiering with Dignity, Natraj Publishers, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-85019-02-4

- Singh, Vijay Kumar (2005), Leadership in the Indian Army: Biographies of Twelve Soldiers, SAGE Publications, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-7619-3322-9

- Panthaki, Behram M.; Panthaki, Zenobia (2016), Field Marshal Sam Manekshaw: The Man and His Times, Niyogi Books, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-93-83098-30-9

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

- फील्ड मार्शल के एम करिअप्पा

- 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध

- भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

सैम मानेकशॉ से संबंधित मीडिया विकिमीडिया कॉमंस पर उपलब्ध है।