नीहारिका

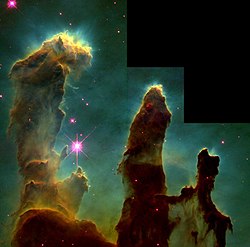

निहारिका या नेब्युला (English: Nebula) अंतरतारकीय माध्यम (इन्टरस्टॅलर स्पेस) में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत (आयोनाइज़्ड) प्लाज़्मा गैसे उपस्थित हों। पुराने जमाने में "निहारिका" खगोल में दिखने वाली किसी भी विस्तृत वस्तु को कहते थे। आकाशगंगा (हमारी गैलेक्सी) से परे कि किसी भी गैलेक्सी को नीहारिका ही कहा जाता था। बाद में जब एडविन हबल के अनुसन्धान से यह ज्ञात हुआ कि यह गैलेक्सियाँ हैं, तो नाम बदल दिए गए। उदाहरण के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी ( देवयानी मन्दाकिनी ) को पहले एण्ड्रोमेडा नॅब्युला के नाम से जाना जाता था। नीहारिकाओं में अक्सर तारे और ग्रहीय मण्डल जन्म लेते हैं, जैसे कि चील नीहारिका में देखा गया है। यह नीहारिका नासा द्वारा खींचे गए "पिलर्स ऑफ़ क्रियेशन" अर्थात् "सृष्टि के स्तम्भ" नामक अति-प्रसिद्ध चित्र में दर्शाई गई है। इन क्षेत्रों में गैस, धूल और अन्य सामग्री की संरचनाएं परस्पर "एक साथ जुड़कर" बड़े ढेरों की रचना करती हैं, जो अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है एवं क्रमशः सितारों का गठन करने योग्य पर्याप्त बड़ा आकार ले लेता हैं। माना जाता है कि शेष सामग्री ग्रहों एवं ग्रह प्रणाली की अन्य वस्तुओं का गठन करती है।

नामोत्पत्ति[संपादित करें]

"निहारिका" को अंग्रेज़ी में "nebula" (उच्चारण: नेबुला अथवा नेब्युला) लिखा जाता है। यह एक लातिनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ "बादल" हुआ करता था, जिसका बहुवचन "नेब्यलई", "नेब्यलए" या "नेब्यलस" है।[1]

हिंदी शब्द नीहारिका संस्कृत के नीहार शब्द से निःसृत है जिसका अर्थ धुंध, बादल अथवा कुहासा या कोहरा होता है।[1][2][3][4] नीहारिका के अतिरिक्त हिंदी में भी इसे नेबुला कहते हैं[5] और नीहारिका शब्द की अन्य वर्तनी निहारिका भी प्रचलित है।[6]

इतिहास[संपादित करें]

इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि दूरबीन के आविष्कार के पहले से माया लोगों को नीहारिकाओं के बारे में पता था। मृग नक्षत्र के आसपास के आकाश के क्षेत्र से सम्बंधित एक लोककथा इस सिद्धांत का समर्थन करती है। कहानी में उल्लेख है कि धधकती आग के आसपास एक धब्बा है।[7]

लगभग 150 ईस्वी पूर्व क्लाडियस टॉलमी (टॉलमी) ने अपनी पुस्तक आल्मागेस्ट के VII-VIII अंक में नीहारिकाओं में प्रकट होनेवाले पांच सितारों का उल्लेख किया है। उन्होंने सप्तर्षि तारामंडल में एक बादलों से युक्त या धुंधले क्षेत्र का भी उल्लेख किया था, जो किसी भी तारे के साथ नहीं जुड़ा था।[8] तारागुच्छों से भिन्न पहली वास्तविक नीहारिका का उल्लेख फारसी खगोलविद अब्द अल- रहमान अल-सूफी ने अपनी "स्थित तारों की पुस्तक" (964) में किया था।[9] उन्होंने एण्ड्रोमेडा गैलेक्सी के स्थान पर "एक छोटा बादल" देखा था।[10] उन्होंने ओम्रीक्रान वेलोरम नक्षत्र पुंज को "नेब्यलस स्टार" या अस्पष्ट तारे एवं अन्य अस्पष्ट वस्तुओं को ब्रुचीज क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया था।[9] 1054 में अरब और चीनी खगोलविदों द्वारा क्रैब नेबुला SN 1054 की रचना करने वाले सुपरनोवा को देखा गया था।[11][12]

अज्ञात कारणों की वजह से अल-सूफी ओरियन नेबुला (मृग नक्षत्र की नीहारिका) को पहचानने में विफल रहे, जो कि रात के आकाश में कम से कम एंड्रोमेडा आकाश गंगा के बराबर स्पष्ट दिखाई देता है। 26 नवम्बर 1610 को निकोलस-क्लॉड फाबी दे पिरेस्क ने एक दूरबीन का उपयोग कर ओरियन नेबुला का आविष्कार किया। 1618 में जॉन बेप्टिस्ट सीस्ट ने भी इस नीहारिका का अध्ययन किया। हालांकि, 1659 तक अर्थात् ईसाई हाइजेन्स जो अपने को नीहारिकाओं या इस खगोलीय धुंधलके का अविष्कार करने वाले पहला व्यक्ति मानते थे, से पहले ओरियन नेबुला पर कोई विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ।[10]

1715 में, एडमंड हैली ने छह नीहारिकाओं की एक सूची प्रकाशित की.[13] जीन फिलिप डी चैसॉक्स द्वारा 1746 में जारी 20 की (पहले अज्ञात आठ सहित) एक सूची के संकलन के साथ शताब्दी के दौरान, यह संख्या लगातार बढ़ती रही. निकोलस लुई डी लाकैले ने 1751-53 में केप ऑफ गुड होप से 42 नीहारिकाओं की सूची बनाई. जिसमें से अधिकतर पहले अज्ञात थीं। इसके बाद चार्ल्स मेसियर ने 1781 तक 103 नीहारिकाओं की सूची बनाई, हालांकि उनके ऐसा करने की प्रमुख वजह थी - धूमकेतुओं की गलत पहचान से बचना.[14]

इसके बाद विलियम हर्शेल और उनकी बहन कैरोलीन हर्शेल की कोशिशों से नीहारिकाओं की संख्या में अत्यधिक इजाफा हुआ। उनकी कैटलाँग ऑफ वन थाउजेण्ड न्यू नेब्यलाई एंड क्लस्टर ऑफ स्टार्स 1786 में प्रकाशित हुई. एक हजार की दूसरी सूची 1789 में और 510 की तीसरी तथा अंतिम सूची 1802 में प्रकाशित की गयी थी। अपने अधिकतर काम के दौरान, विलियम हर्शेल को यह यकीन था कि ये नीहारिकाएं सितारों के अविकसित समूह मात्र थे। हालांकि, 1790 में, उन्होंने अस्पष्टता से घिरे एक तारे की खोज की और यह निष्कर्ष निकाला कि यह अधिक दूरी पर स्थित समूह न होकर एक वास्तविक घटाटोप या नीहारिका थी।[14]

1864 के आरंभ में, विलियम हग्गिन्स ने लगभग 70 नीहारिकाओं के स्पेक्ट्रा या श्रेणी की जांच की. उन्होंने पाया कि उनमें से लगभग एक तिहाई में गैस के समावेश की विस्तृत श्रेणी थी। बाकी में एक सतत विस्तृत श्रेणी दिखाई दी और इन्हें सितारों का एक समूह माना गया।[15][16] 1912 में, जब वेस्तो स्लीफर ने यह दर्शाया कि मेरोपे तारे के आसपास की नीहारिकाओं की श्रेणी प्लीयेदस खुले तारागुच्छ से मिलती है, तब इनमें एक तीसरा वर्ग जोड़ा गया। इस प्रकार नीहारिका तारों के प्रतिविम्वित प्रकाश द्वारा चमकता है।[17]

स्लीफर और एडविन हबल ने अनेक विसरित नीहारिकाओं से इनकी विस्तृत श्रेणियों को एकत्र करना जारी रखा तथा पता लगाया कि इनमें से 29 उत्सर्जन स्पेक्ट्रा दिखाते हैं और 33 में तारों के प्रकाश का सतत स्पेक्ट्रा था।[16] 1922 में हबल ने घोषणा की कि लगभग सभी नीहारिकाएं सितारों से जुडी हैं और उनकी रोशनी तारों के प्रकाश से आती है। उन्होंने यह भी पता लगाया कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की नीहारिकाएं लगभग हमेशा B1 या उससे अधिक गर्म (सभी O श्रेणी के मुख्य अनुक्रम तारों सहित) से जुडी रहती हैं, जबकि सतत स्पेक्ट्रा युक्त नीहारिकाएं अपेक्षाकृत ठंडे तारों के साथ प्रकट होती हैं।[18] हबल और हेनरी नोरिस रसेल दोनों ने यह निष्कर्ष निकाला कि गर्म तारों के आसपास की नीहारिकाएं किसी न किसी प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं।[16]

गठन[संपादित करें]

अनेक नीहारिकाओं का गठन अंतरतारकीय माध्यम में गैस के आपसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। अपने निजी भार के तहत द्रव्य के संकुचित होने की वजह से केंद्र में अनेक विशाल सितारों का गठन हो सकता है और उनका पराबैंगनी (अल्ट्रावायलेट) प्रकाश आसपास की गैसों को आयनित कर प्रकाश तरंगों पर उन्हें दृष्टिगोचर बनाता है। रोजे़ट नेबुला और पेलिकॉन नेबुला इस प्रकार की नीहारिकाओं के उदाहरण हैं। HII क्षेत्र के नाम से परिचित इस प्रकार की नीहारिकाओं का आकार, गैस के वास्तविक बादलों के आकार पर निर्भर होता है। यही वह जगह हैं जहां सितारों का गठन होता है। इससे गठित सितारों को कभी-कभी एक युवा, ढीले क्लस्टर के रूप में जाना जाता है।

कुछ नीहारिकाओं का गठन सुपरनोवा में होनेवाले विस्फोट अर्थात् विशाल और अल्प-जीवी तारों के अंत के परिणामस्वरुप होता है। सुपरनोवा के विस्फोट से बिखरनेवाली सामग्री ऊर्जा द्वारा आयनित होती है और इससे निर्मित हो सकनेवाली ठोस वस्तु का गठन होता है। वृष तारामंडल का क्रैब नेबुला इसका स्रवश्रेष्ट उदाहरण है। वर्ष 1054 में सुपरनोवा की घटना दर्ज की गयी और इसे और SN1054 के रूप में चिह्नित किया गया। विस्फोट के बाद निर्मित ठोस वस्तु क्रैब नेबुला के केन्द्र में स्थित है और यह एक न्यूट्रॉन स्टार है।

अन्य नीहारिकाएं ग्रहीय नीहारिकाओं का गठन कर सकती हैं। पृथ्वी के सूरज की तरह, यह लो-मास अर्थात् द्रव्यमान तारे के जीवन का अंतिम चरण है। 8-10 सौर द्रव्यमान वाले तारे लाल दानव तारों के रूप में विकसित होते हैं और अपने वातावरण में स्पंदन के दौरान धीरे-धीरे अपनी बहरी परत खो देते हैं। जब एक तारा पर्याप्त सामग्री खो देता है, तब इसका तापमान बढ़ता है और इससे उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण इसके द्वारा आसपास फेंके हुए नेब्यल को आयनित कर सकता है। नीहारिका में अवशिष्ट सामग्री सहित 97% हाइड्रोजन और 3% हीलियम है। इस चरण का मुख्य लक्ष्य संतुलन प्राप्त करना है।

नीहारिकाओं के प्रकार[संपादित करें]

परम्परागत प्रकार[संपादित करें]

नीहारिकाओं को चार प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहले गैलेक्सी और गोल तारागुच्छों को भिन्न प्रकार की नीहारिकायें समझा जाता था। गैलेक्सीओं की सर्पाकार संरचना की व्याख्या के लिए सर्पाकार नीहारिका का उपयोग किया जाता था।

- H II क्षेत्र, जो विसरित नीहारिका, उज्ज्वल नीहारिका और प्रतिबिंब नीहारिका को घेरे रहता है।

- ग्रहों की नीहारिका

- सुपरनोवा (अभिनव तारे का) अवशेष

- अंधेरी या गहरी नीहारिका

इस वर्गीकरण में बादल जैसी सभी ज्ञात संरचनायें शामिल नहीं हैं। जिसका एक उदहारण हर्बिग-हारो ऑब्जेक्ट है।

विसरित नीहारिका[संपादित करें]

सितारों के पास की विसरित नीहारिकाएं प्रतिबिंब नीहारिका का उदाहरण हैं।

अधिकांश नीहारिकाओं को विसरित नीहारिकाएं कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वे विस्तृत हैं एवं किसी सर्वमान्य परिभाषा की सीमा में नहीं आतीं।[19] दिखाई देने योग्य रोशनी में इन नीहारिकाओं को उत्सर्जन नीहारिका और प्रतिबिंब नीहारिका में विभाजित किया जा सकता है, जो इस बात पर आधारित है कि हमें दिखाई देनेवाले प्रकाश की रचना किस तरह हुई है। उत्सर्जन नीहारिका में अयानित गैस (ज्यादातर अयानित हाइड्रोजन) होता है, जो उत्सर्जन की धुंधली रेखा बनाती हैं।[20] इन उत्सर्जन नीहारिकाओं को अक्सर एच II क्षेत्र कहा जाता है, "HII" शब्द का उपयोग व्यवसायिक खगोल विज्ञान में अक्सर आयनित हाइड्रोजन के लिए किया जाता है। उत्सर्जन नीहारिकाओं की तुलना में, प्रतिबिंब नीहारिकाएं स्वयं पर्याप्त मात्रा में दिखाई देने योग्य प्रकाश रेखा नहीं बनातीं बल्कि अपने आसपास के सितारों के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं।[20]

अंधरी या गहरी नीहारिकाएं विसरित नीहारिकाओं जैसी ही हैं, लेकिन उन्हें उनके द्वारा उत्सर्जित या प्रतिविम्बित प्रकाश द्वारा नहीं देखा जा सकता. इसके बजाए, उन्हें दूर के तारों या उत्सर्जन नीहारिकाओं के सामने के गहरे बादलों के रूप में देखा जाता है।[20]

हालांकि ये नीहारिकाएं प्रकाश तरंगों पर अलग-अलग दिखाई देती हैं, पर वे सभी इन्फ्रारेड या अवरक्त तरगों पर उत्सर्जन के उज्ज्वल स्रोत हैं। यह उत्सर्जन मुख्यतः नीहारिकाओं के भीतर की धूल से आता है।[20]

ग्रहीय नीहारिकाएं[संपादित करें]

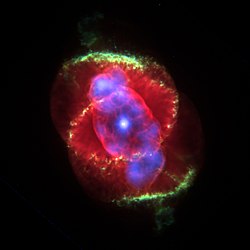

ग्रहीय नीहारिकाएं, वे नीहारिकाएं हैं, जो लो-मॉस अनंतस्पर्शी विशाल शाखा सितारों के सफेद बौने में परिवर्तित होने के समय उनसे निकलनेवाले गैस युक्त खोल से गठित होती हैं।[20] ये नीहारिकाएं, धुंधले उत्सर्जन युक्त उत्सर्जित नीहारिकाएं हैं जो सितारों के निर्माण क्षेत्रों में पाई जानेवाली उत्सर्जन नीहारिकाओं जैसी होती हैं।[20] तकनीकी तौर पर, यह HII क्षेत्र हैं क्योंकि अधिकतर हाइड्रोजन आयनित होगा। हालांकि, ग्रहों की नीहारिकाएं अधिक घनी एवं सितारों के निर्माण क्षेत्रों में पाई जानेवाली उत्सर्जन नीहारिकाओं की अपेक्षा अधिक ठोस होती हैं।[20] ग्रहों की नीहारिकाओं को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जिन पहले खगोलविदों ने इन वस्तुओं का अध्ययन किया था उन्होंने सोचा कि नीहारिकाएं ग्रहों की तस्तरियों या डिस्कों जैसी दिखती हैं, हालांकि, वे ग्रहों से संवंधित नहीं हैं।[21]

प्रोटो प्लेनेटरी नीहारिकायें[संपादित करें]

एक प्रोटो प्लेनेटरी नेबुला (PPN) एक खगोलीय वस्तु है, जो भूतपूर्व अनंतस्पर्शी विशाल शाखा (LAGB) की स्थिति और उसके बाद के ग्रहों की नीहारिका (PN) के चरण के बीच एक तारे के त्वरित तारकीय क्रमिक विकास का अल्पकालीन प्रकरण है।[22] एक PPN सशक्त अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करता है और एक प्रतिबिंब नीहारिका है। एक PPN के ग्रहों की नीहारिका (PN) बनने के वास्तविक बिंदु को केन्द्रीय सितारे के तापमान द्वारा परिभाषित किया जाता है।

सुपरनोवा अवशेष[संपादित करें]

जब एक हाई-मॉस सितारा अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है तब सुपरनोवा घटित होता है। जब सितारे के मूल या केंद्र में परमाणु संलयन बंद हो जाता है, तब सितारा विघटित हो जाता है। अन्दर रिसनेवाली गैस या तो प्रतिक्षिप्त होती है अथवा इतनी अधिक गर्म हो जाती है कि यह केन्द्र से बाहर की ओर फैलती है तथा तारे के विस्फोट का कारण बनती है।[20] गैस का फैला हुआ खोल, एक विशेष प्रकार के विसरित नीहारिका सुपरनोवा अवशेष की रचना करता है।[20] हालांकि, सुपरनोवा अवशेष का अधिकांश प्रकाश एवं एक्स-रे उत्सर्जन आयनित गैस से उत्पन्न होता है, रेडियोउत्सर्जन का बड़ा भाग सिंक्रोटॉन उत्सर्जन के नाम से परिचित नॉन-थर्मल उत्सर्जन है।[20] यह उत्सर्जन चुंबकीय क्षेत्रों में दोलायमान उच्च-वेग युक्त इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न होता है।

उल्लेखनीय नीहारिकाओं के नाम[संपादित करें]

- ऐन्ट नेबुला

- बर्नार्डस लूप

- बुमेरांग नेबुला

- कैट्स आई नेबुला

- क्रैब नेब्यल (कर्कट नीहारिका)

- ईगल नेबुला

- एस्किमो नेबुला

- एटा कैरेन नेबुला

- हेलिक्स नेबुला

- आवरग्लॉस नेबुला

- हार्स हेड नेबुला

- ओरियन नेबुला

- पेलिकॉन नेबुला

- रेड स्क्वायर नेबुला

- रिंग नेबुला

- रोजेटी नेबुला

- टारेन्ट्यूला नेबुला

- नीहारिकाओं की सूची

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

- अंतरिक्ष

- ब्रह्माण्ड

- अंतरतारकीय बादल

- खगोलीय धूल

- अंतरतारकीय माध्यम

- विसरित नीहारिकाओं की सूची

- मैग्लेनिक बादल

सन्दर्भ[संपादित करें]

- ↑ हरदेव, बाहरी. "Rajpal Pocket Hindi Shabdkosh". Rajpal & Sons. अभिगमन तिथि 28 दिसम्बर 2021.

- ↑ Prabhat Brihat Hindi Shabdakosh (vol-1). Prabhat Prakashan. 2010. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7315-769-1.

- ↑ Bhatnagar, Dr Rajendra Mohan (2004). Vidyarthi Hindi Shabd Kosh. Ambar Parkashan. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7289-352-1. अभिगमन तिथि 28 दिसम्बर 2021.

- ↑ Kumar, Arvind; Kumar, Kusum (2006). Arvind Sahaj Samantar Kosh. Rajkamal Prakashan. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-267-1103-1. अभिगमन तिथि 28 दिसम्बर 2021.

- ↑ दास, श्यामसुंदर (undefined NaN). "हिंदी शब्दसागर". dsal.uchicago.edu. अभिगमन तिथि 28 दिसम्बर 2021.

|date=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ Purohit, Mohit (2020). खगोलीय व्यवस्था-ज्योतिष. Blue Rose Publishers. अभिगमन तिथि 28 दिसम्बर 2021.

- ↑ [2] ^ क्रूप, एडवर्ड सी. (1999), इग्नाइटिंग द हार्थ Archived 2007-12-11 at the वेबैक मशीन, स्काइ एंड टेलीस्कोप (फरवरी): 94

- ↑ Kunitzsch, P. (1987), "A Medieval Reference to the Andromeda Nebula" (PDF), Messenger, 49: 42–43, बिबकोड:1987Msngr..49...42K, मूल (PDF) से 28 जून 2011 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 2009-10-31

- ↑ अ आ Kenneth Glyn Jones (1991), Messier's nebulae and star clusters, Cambridge University Press, पृ॰ 1, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0521370795

- ↑ अ आ Harrison, T. G. (1984). "The Orion Nebula — where in History is it". Royal Astronomical Society Quarterly Journal. 25 (1): 70–73. बिबकोड:1984QJRAS..25...65H. नामालूम प्राचल

|month=की उपेक्षा की गयी (मदद) - ↑ [10] ^ लैंडमार्क के. (1921), पुराने इतिहास एवं हाल के भूमध्यरेखीय अध्ययन में दर्ज संदिग्ध नए सितारे Archived 2020-03-15 at the वेबैक मशीन", एस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी ऑफ़ द पैसिफिक का प्रकाशन, वी. 33, पृ.225,

- ↑ मायाली एन. यू. (1939), क्रैब नेबुला, एक संभावित अभिनव तारा (सुपरनोवा) Archived 2018-12-13 at the वेबैक मशीन, एस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी ऑफ़ द पैसिफिक की पुस्तिकाएं, 3 वी., पृ.145

- ↑ Halley, E. (1714–16). "An account of several nebulae or lucid spots like clouds, lately

discovered among the fixt stars by help of the telescope". Philosophical Transactions. XXXIX: 390–2.

|title=में 65 स्थान पर line feed character (मदद) - ↑ अ आ Hoskin, Michael (2005). "Unfinished Business: William Herschel's Sweeps for Nebulae". History of Science. 43: 305–320. बिबकोड:2005HisSc..43..305H.

- ↑ Watts, William Marshall; Huggins, Sir William; Lady Huggins (1904). An introduction to the study of spectrum analysis. Longmans, Green, and co. पपृ॰ 84–85. अभिगमन तिथि 2009-10-31.सीएस1 रखरखाव: एक से अधिक नाम: authors list (link)

- ↑ अ आ इ Struve, Otto (1937). "Recent Progress in the Study of Reflection Nebulae". Popular Astronomy. 45: 9–22. बिबकोड:1937PA.....45....9S.

- ↑ Slipher, V. M. (1912). "On the spectrum of the nebula in the Pleiades". Lowell Observatory Bulletin. 1: 26–27. बिबकोड:1912LowOB...2...26S.

- ↑ Hubble, E. P. (1922). "The source of luminosity in galactic nebulae". Astrophysical Journal. 56: 400–438. डीओआइ:10.1086/142713. बिबकोड:1922ApJ....56..400H. नामालूम प्राचल

|month=की उपेक्षा की गयी (मदद) - ↑ "The Messier Catalog: Diffuse Nebulae". University of Illinois SEDS. मूल से 25 दिसंबर 1996 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-06-12.

- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ F. H. Shu (1982). The Physical Universe. Mill Valley, California: University Science Books. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-935702-05-9. मूल से 17 दिसंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 अक्तूबर 2019.

- ↑ E. Chaisson, S. McMillan (1995). Astronomy: a beginner's guide to the universe (2nd संस्करण). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-13-733916-X.

- ↑ R. Sahai, C. Sánchez Contreras, M. Morris (2005). "A Starfish Preplanetary Nebula: IRAS 19024+0044". Astrophysical Journal. 620: 948–960. डीओआइ:10.1086/426469. मूल से 15 अक्तूबर 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 मई 2010.सीएस1 रखरखाव: एक से अधिक नाम: authors list (link)

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

| विकिमीडिया कॉमन्स पर नीहारिका से सम्बन्धित मीडिया है। |

- Fusedweb.pppl.gov

- सितारों के गठन सम्बंधित सूचना, geocities.com

- अस्त-व्यस्त वस्तुओं की क्लिक करने योग्य तालिका, space-and-telescope.com

- NASAN.gov, नेब्यल वर्ल्ड बुक (नीहारिका विश्वकोश)