"दर्शनशास्त्र": अवतरणों में अंतर

No edit summary टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन |

No edit summary टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन |

||

| पंक्ति 12: | पंक्ति 12: | ||

भारतीय दर्शन का इतिहास अत्यन्त पुराना है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित दर्शन है इसके जड़ तक जाना असम्भव है किन्तु पश्चिमी दर्शनशास्त्र के अर्थों में दर्शनशास्त्र पद का प्रयोग सर्वप्रथम [[पाइथागोरस]] ने लिखित रूप से किया था। विशिष्ट [[अनुशासन]] और [[विज्ञान]] के रूप में दर्शन को [[प्लेटो]] ने विकसित किया था। उसकी उत्पत्ति दास-स्वामी समाज में एक ऐसे विज्ञान के रूप में हुई जिसने वस्तुगत जगत तथा स्वयं अपने विषय में मनुष्य के ज्ञान के सकल योग को ऐक्यबद्ध किया था। यह मानव [[इतिहास]] के आरम्भिक सोपानों में ज्ञान के विकास के निम्न स्तर के कारण सर्वथा स्वाभाविक था। सामाजिक उत्पादन के विकास और वैज्ञानिक ज्ञान के संचय की प्रक्रिया में भिन्न भिन्न विज्ञान दर्शनशास्त्र से पृथक होते गये और दर्शनशास्त्र एक स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में विकसित होने लगा। जगत के विषय में सामान्य दृष्टिकोण का विस्तार करने तथा सामान्य आधारों व नियमों का करने, यथार्थ के विषय में चिंतन की तर्कबुद्धिपरक, तर्क तथा संज्ञान के सिद्धांत विकसित करने की आवश्यकता से दर्शनशास्त्र का एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में जन्म हुआ। पृथक विज्ञान के रूप में दर्शन का आधारभूत प्रश्न स्वत्व के साथ चिंतन के, भूतद्रव्य के साथ चेतना के सम्बन्ध की समस्या है।<ref>दर्शनकोश, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८0, पृष्ठ-२६५-६६, ISBN ५-0१000९0७-२</ref> |

भारतीय दर्शन का इतिहास अत्यन्त पुराना है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित दर्शन है इसके जड़ तक जाना असम्भव है किन्तु पश्चिमी दर्शनशास्त्र के अर्थों में दर्शनशास्त्र पद का प्रयोग सर्वप्रथम [[पाइथागोरस]] ने लिखित रूप से किया था। विशिष्ट [[अनुशासन]] और [[विज्ञान]] के रूप में दर्शन को [[प्लेटो]] ने विकसित किया था। उसकी उत्पत्ति दास-स्वामी समाज में एक ऐसे विज्ञान के रूप में हुई जिसने वस्तुगत जगत तथा स्वयं अपने विषय में मनुष्य के ज्ञान के सकल योग को ऐक्यबद्ध किया था। यह मानव [[इतिहास]] के आरम्भिक सोपानों में ज्ञान के विकास के निम्न स्तर के कारण सर्वथा स्वाभाविक था। सामाजिक उत्पादन के विकास और वैज्ञानिक ज्ञान के संचय की प्रक्रिया में भिन्न भिन्न विज्ञान दर्शनशास्त्र से पृथक होते गये और दर्शनशास्त्र एक स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में विकसित होने लगा। जगत के विषय में सामान्य दृष्टिकोण का विस्तार करने तथा सामान्य आधारों व नियमों का करने, यथार्थ के विषय में चिंतन की तर्कबुद्धिपरक, तर्क तथा संज्ञान के सिद्धांत विकसित करने की आवश्यकता से दर्शनशास्त्र का एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में जन्म हुआ। पृथक विज्ञान के रूप में दर्शन का आधारभूत प्रश्न स्वत्व के साथ चिंतन के, भूतद्रव्य के साथ चेतना के सम्बन्ध की समस्या है।<ref>दर्शनकोश, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८0, पृष्ठ-२६५-६६, ISBN ५-0१000९0७-२</ref> |

||

==दर्शनशास्त्र की परिभाषा== |

==दर्शनशास्त्र की परिभाषा== |

||

इस बात पर व्यापक सहमति है कि दर्शन ( [[प्राचीन यूनानी भाषा|प्राचीन ग्रीक]] φίλος , फीलोस्: "प्रेम"; और σοφία , सोफिया: "ज्ञान") विभिन्न सामान्य विशेषताओं से पहचानी जाती है: यह [[तार्किकता|तर्कसंगत]] पृच्छा (''rational inquiry'') का एक रूप है, यह सुव्यवस्थित होने पर विशेष ध्यान देता है, और यह अपने स्वयं के विधियों और पूर्वधारणाओं पर गंभीर रूप से विमर्श-चिंतन करता है।<ref name="MacmillanPhilosophy">{{cite book |last1=Audi |first1=Robert |title=Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition |date=2006 |publisher=Macmillan |url=https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/philosophy/philosophy-terms-and-concepts/philosophy |chapter=Philosophy |access-date=15 February 2022 |archive-date=14 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220214235128/https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/philosophy/philosophy-terms-and-concepts/philosophy |url-status=live }}</ref><ref name="OxfordPhilosophy">{{cite book |last1=Honderich |first1=Ted |title=The Oxford Companion to Philosophy |date=2005 |publisher=Oxford University Press |url=https://philpapers.org/rec/HONTOC-2 |chapter=Philosophy |access-date=15 February 2022 |archive-date=29 January 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210129082636/https://philpapers.org/rec/HONTOC-2 |url-status=live }}</ref><ref name="MeinerPhilosophiebegriffe"/> लेकिन ऐसे दृष्टिकोण जो इस तरह के अस्पष्ट चरित्र-चित्रण से परे जाकर अधिक रोचक या गहन परिभाषा देने का प्रयास करते हैं, आमतौर पर विवादास्पद होते हैं।अक्सर, वे केवल एक निश्चित दार्शनिक आंदोलन से संबंधित सिद्धांतकारों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और संशोधनवादी हैं क्योंकि दर्शन के कई अनुमानित हिस्से "दर्शन" शीर्षक के लायक नहीं होंगे यदि वे सत्य हिते तो। आधुनिक युग से पहले, इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया जाता था, जिसमें इसके उप-विषयों के रूप में [[भौतिक शास्त्र|भौतिक]] विज्ञान या [[गणित]] जैसे व्यक्तिगत [[विज्ञान]] शामिल थे , लेकिन समकालीन उपयोग अधिक संकीर्ण है। |

इस बात पर व्यापक सहमति है कि दर्शन ( [[प्राचीन यूनानी भाषा|प्राचीन ग्रीक]] φίλος , फीलोस्: "प्रेम"; और σοφία , सोफिया: "ज्ञान") विभिन्न सामान्य विशेषताओं से पहचानी जाती है: यह [[तार्किकता|तर्कसंगत]] पृच्छा (''rational inquiry'') का एक रूप है, यह सुव्यवस्थित होने पर विशेष ध्यान देता है, और यह अपने स्वयं के विधियों और पूर्वधारणाओं पर गंभीर रूप से विमर्श-चिंतन करता है।<ref name="MacmillanPhilosophy">{{cite book |last1=Audi |first1=Robert |title=Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition |date=2006 |publisher=Macmillan |url=https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/philosophy/philosophy-terms-and-concepts/philosophy |chapter=Philosophy |access-date=15 February 2022 |archive-date=14 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220214235128/https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/philosophy/philosophy-terms-and-concepts/philosophy |url-status=live }}</ref><ref name="OxfordPhilosophy">{{cite book |last1=Honderich |first1=Ted |title=The Oxford Companion to Philosophy |date=2005 |publisher=Oxford University Press |url=https://philpapers.org/rec/HONTOC-2 |chapter=Philosophy |access-date=15 February 2022 |archive-date=29 January 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210129082636/https://philpapers.org/rec/HONTOC-2 |url-status=live }}</ref><ref name="MeinerPhilosophiebegriffe"/> लेकिन ऐसे दृष्टिकोण जो इस तरह के अस्पष्ट चरित्र-चित्रण से परे जाकर अधिक रोचक या गहन परिभाषा देने का प्रयास करते हैं, आमतौर पर विवादास्पद होते हैं।अक्सर, वे केवल एक निश्चित दार्शनिक आंदोलन से संबंधित सिद्धांतकारों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और संशोधनवादी हैं क्योंकि दर्शन के कई अनुमानित हिस्से "दर्शन" शीर्षक के लायक नहीं होंगे यदि वे सत्य हिते तो। आधुनिक युग से पहले, इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया जाता था, जिसमें इसके उप-विषयों के रूप में [[भौतिक शास्त्र|भौतिक]] विज्ञान या [[गणित]] जैसे व्यक्तिगत [[विज्ञान]] शामिल थे , लेकिन समकालीन उपयोग अधिक संकीर्ण है।<ref name="MeinerPhilosophiebegriffe"/><ref>{{cite web |title=philosophy |url=https://www.etymonline.com/word/philosophy |website=Online Etymology Dictionary |language=en |access-date=15 February 2022 |archive-date=13 September 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170913065035/http://www.etymonline.com/index.php?term=philosophy |url-status=live }}</ref><ref name="Baggini">{{cite web |last1=Baggini |first1=Julian |last2=Krauss |first2=Lawrence |title=Philosophy v science: which can answer the big questions of life? |url=https://www.theguardian.com/science/2012/sep/09/science-philosophy-debate-julian-baggini-lawrence-krauss |website=the Guardian |access-date=11 February 2022 |language=en |date=8 September 2012 |archive-date=14 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220214234944/https://www.theguardian.com/science/2012/sep/09/science-philosophy-debate-julian-baggini-lawrence-krauss |url-status=live }}</ref> |

||

कुछ दृष्टिकोणों का तर्क है कि दर्शन के सभी भागों द्वारा साझा की जाने वाली आवश्यक विशेषताओं का एक समुच्च्य है, जबकि अन्य केवल कमजोर पारिवारिक समरूपता देखते हैं या तर्क देते हैं कि यह केवल एक खाली व्यापक शब्द है। कुछ परिभाषाएं दर्शनशास्त्र को उसकी कार्यविधी के संबंध के रूप में चित्रित करती हैं, जैसे शुद्ध तर्कबुद्धि। अन्य इसके विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे बड़े पैटर्न के अध्ययन के रूप में या बड़े सवालों के जवाब देने के प्रयास के रूप में। दोनों दृष्टिकोणों में यह समस्या है कि वे आमतौर पर गैर-दार्शनिक विषयों को शामिल करके या तो बहुत व्यापक हैं, या कुछ दार्शनिक उप-विषयों को छोड़कर बहुत संकीर्ण हैं। |

कुछ दृष्टिकोणों का तर्क है कि दर्शन के सभी भागों द्वारा साझा की जाने वाली आवश्यक विशेषताओं का एक समुच्च्य है, जबकि अन्य केवल कमजोर पारिवारिक समरूपता देखते हैं या तर्क देते हैं कि यह केवल एक खाली व्यापक शब्द है।<ref name="MetzlerPhilosophie">{{cite book |last1=Mittelstraß |first1=Jürgen |title=Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie |date=2005 |publisher=Metzler |url=https://www.springer.com/de/book/9783476021083 |chapter=Philosophie |access-date=27 February 2022 |archive-date=20 October 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211020080039/https://www.springer.com/de/book/9783476021083 |url-status=live }}</ref><ref name="Overgaard">{{cite book |last1=Overgaard |first1=Søren |last2=Gilbert |first2=Paul |last3=Burwood |first3=Stephen |title=An Introduction to Metaphilosophy |date=2013 |publisher=Cambridge University Press |isbn=978-0-521-19341-2 |pages=17–44 |url=https://www.cambridge.org/core/books/abs/an-introduction-to-metaphilosophy/what-is-philosophy/9D6F6F1186D1FF68A23B97B17CC810EE |chapter=What is philosophy? |access-date=15 February 2022 |archive-date=14 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220214234944/https://www.cambridge.org/core/books/abs/an-introduction-to-metaphilosophy/what-is-philosophy/9D6F6F1186D1FF68A23B97B17CC810EE |url-status=live }}</ref><ref name="Quine">{{cite book |last1=Quine |first1=Willard Van Orman |title=Quine in Dialogue |date=2008 |publisher=Harvard University Press |isbn=978-0-674-03083-1 |url=https://books.google.com/books?id=CYv5B_ON5O0C |language=en |chapter=41. A Letter to Mr. Ostermann |access-date=27 February 2022 |archive-date=13 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220213130153/https://books.google.com/books?id=CYv5B_ON5O0C |url-status=live }}</ref> कुछ परिभाषाएं दर्शनशास्त्र को उसकी कार्यविधी के संबंध के रूप में चित्रित करती हैं, जैसे शुद्ध तर्कबुद्धि। अन्य इसके विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे बड़े पैटर्न के अध्ययन के रूप में या बड़े सवालों के जवाब देने के प्रयास के रूप में। दोनों दृष्टिकोणों में यह समस्या है कि वे आमतौर पर गैर-दार्शनिक विषयों को शामिल करके या तो बहुत व्यापक हैं, या कुछ दार्शनिक उप-विषयों को छोड़कर बहुत संकीर्ण हैं।<ref name="Overgaard" /><ref name="Rescher">{{cite book |last1=Rescher |first1=Nicholas |title=On the Nature of Philosophy and Other Philosophical Essays |date=2 May 2013 |publisher=Walter de Gruyter |isbn=978-3-11-032020-6 |url=https://books.google.com/books?id=RIx_k41e1xAC |language=en |chapter=1. The Nature of Philosophy |access-date=15 February 2022 |archive-date=13 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220213130159/https://books.google.com/books?id=RIx_k41e1xAC |url-status=live }}</ref><ref name="Nuttall1">{{cite book |last1=Nuttall |first1=Jon |title=An Introduction to Philosophy |date=3 July 2013 |publisher=John Wiley & Sons |isbn=978-0-7456-6807-9 |url=https://books.google.com/books?id=luc-Hf_bEOIC |language=en |chapter=1. The Nature of Philosophy |access-date=15 February 2022 |archive-date=13 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220213130151/https://books.google.com/books?id=luc-Hf_bEOIC |url-status=live }}</ref><ref name="Overgaard" /> दर्शन की कई परिभाषाएँ विज्ञान के साथ इसके घनिष्ठ संबंध पर जोर देती हैं। इस अर्थ में, दर्शन को कभी-कभी अपने आप में एक उचित विज्ञान के रूप में समझा जाता है। कुछ [[प्रकृतिवाद (दर्शन)|प्रकृतिवादी]] दृष्टिकोण, उदाहरण के लिए, दर्शन को एक अनुभवजन्य, हालांकि अत्यंत अमूर्त विज्ञान के रूप में देखते हैं जो विशेष अवलोकनों के बजाय बहुत व्यापक अनुभवजन्य पैटर्न से संबंधित है। कुछ [[प्रतिभासवाद|प्रतिभासवादी]] , दूसरी ओर, दर्शनशास्त्र को [[सार|तत्वों]](''Essence'') के विज्ञान के रूप में वर्णित करते हैं । विज्ञान-आधारित परिभाषाएँ आमतौर पर यह समझाने की समस्या का सामना करती हैं कि क्यों दर्शन अपने लंबे इतिहास में उस प्रकार की प्रगति नहीं कर पाया जैसा कि अन्य विज्ञानों में देखा जाता है। दर्शन को एक अपरिपक्व या अनंतिम विज्ञान के रूप में देखकर इस समस्या से बचा जा सकता है, जिसके उपविषय एक बार पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद दर्शन नहीं रह जाते। इस अर्थ में, दर्शन विज्ञान की गर्भग्राहिका या दाई है। |

||

[[File:35. Portrait of Wittgenstein.jpg|190 px|thumb|लुडविग विट्गेन्स्टाइन के अनुसार , उदाहरण के लिए, दर्शन एक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक अभ्यास है जो भाषाई चिकित्सा का रूप लेता है।]] |

[[File:35. Portrait of Wittgenstein.jpg|190 px|thumb|लुडविग विट्गेन्स्टाइन के अनुसार , उदाहरण के लिए, दर्शन एक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक अभ्यास है जो भाषाई चिकित्सा का रूप लेता है।]] |

||

अन्य परिभाषाएँ विज्ञान और दर्शन के बीच अंतर पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसी कई परिभाषाओं में एक सामान्य विषय यह है कि दर्शन का संबंध [[अर्थ (भाषा दर्शन)|अर्थ]] , [[समझ]] या भाषा के स्पष्टीकरण से है। |

अन्य परिभाषाएँ विज्ञान और दर्शन के बीच अंतर पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसी कई परिभाषाओं में एक सामान्य विषय यह है कि दर्शन का संबंध [[अर्थ (भाषा दर्शन)|अर्थ]] , [[समझ]] या भाषा के स्पष्टीकरण से है। |

||

एक दृष्टिकोण के अनुसार, दर्शन [[अवधारणात्मक विश्लेषण]] है |

एक दृष्टिकोण के अनुसार, दर्शन [[अवधारणात्मक विश्लेषण]] है, जिसमें अवधारणाओं के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक और पर्याप्त परिस्थितियों का पता लगाना शामिल है। एक अन्य ने दर्शन को एक भाषाई चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया है जिसका उद्देश्य उन गलतफहमियों को दूर करना है जिनके लिए मनुष्य प्राकृतिक भाषा की भ्रामक संरचना के कारण संवेदनशील हैं। एक और दृष्टिकोण मानता है कि दर्शन का मुख्य कार्य दुनिया की पूर्व-तात्विक समझ को स्पष्ट करना है, जो अनुभव की संभावना की स्थिति के रूप में कार्य करता है ।<ref name="Overgaard"/><ref>{{cite book |last1=Piché |first1=Claude |title=Transcendental Inquiry: Its History, Methods and Critiques |date=2016 |publisher=Springer International Publishing |isbn=978-3-319-40715-9 |pages=1–20 |url=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-40715-9_1 |language=en |chapter=Kant on the "Conditions of the Possibility" of Experience |doi=10.1007/978-3-319-40715-9_1 |hdl=1866/21324 |access-date=15 February 2022 |archive-date=13 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220213124653/https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-40715-9_1 |url-status=live }}</ref><ref>{{cite web |last1=Wheeler |first1=Michael |title=Martin Heidegger |url=https://plato.stanford.edu/entries/heidegger/ |website=The Stanford Encyclopedia of Philosophy |publisher=Metaphysics Research Lab, Stanford University |access-date=11 February 2022 |date=2020 |archive-date=6 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220206061907/https://plato.stanford.edu/entries/heidegger/ |url-status=live }}</ref> |

||

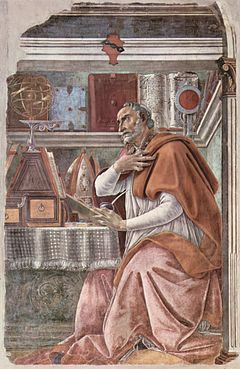

[[File:Sandro Botticelli 050.jpg|240 px|thumb|समझ पर ध्यान पारलौकिक परंपराओं और घटनाविज्ञान के कुछ पहलुओं में भी परिलक्षित होता है, जहां दर्शन के कार्य की पहचान बोधगम्य बनाने और दुनिया के बारे में हमारे पास पहले से मौजूद समझ को स्पष्ट करने के साथ की जाती है, जिसे कभी-कभी पूर्व-समझ या पूर्व-ओन्टोलॉजिकल (पूर्व तात्विक) परिभाषा के रूप में संदर्भित किया जाता है। सेंट ऑगस्टाइन की टिप्पणी में इस तरह की जांच की आवश्यकता व्यक्त की गई है : "मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह क्या है, बशर्ते कि कोई मुझसे पूछे, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि यह क्या है और समझाने की कोशिश करो, मैं चकित हूँ"।]] |

[[File:Sandro Botticelli 050.jpg|240 px|thumb|समझ पर ध्यान पारलौकिक परंपराओं और घटनाविज्ञान के कुछ पहलुओं में भी परिलक्षित होता है, जहां दर्शन के कार्य की पहचान बोधगम्य बनाने और दुनिया के बारे में हमारे पास पहले से मौजूद समझ को स्पष्ट करने के साथ की जाती है, जिसे कभी-कभी पूर्व-समझ या पूर्व-ओन्टोलॉजिकल (पूर्व तात्विक) परिभाषा के रूप में संदर्भित किया जाता है। सेंट ऑगस्टाइन की टिप्पणी में इस तरह की जांच की आवश्यकता व्यक्त की गई है : "मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह क्या है, बशर्ते कि कोई मुझसे पूछे, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि यह क्या है और समझाने की कोशिश करो, मैं चकित हूँ"।]] |

||

दर्शनशास्त्र की कई अन्य परिभाषाएँ उपरोक्त किसी भी श्रेणी में स्पष्ट रूप से नहीं आती हैं। प्राचीन ग्रीक और रोमन दर्शन में पहले से ही पाया जाने वाला एक प्रारंभिक दृष्टिकोण यह है कि दर्शन किसी की तर्क क्षमता को विकसित करने की साधना है। |

दर्शनशास्त्र की कई अन्य परिभाषाएँ उपरोक्त किसी भी श्रेणी में स्पष्ट रूप से नहीं आती हैं। [[यूनानी दर्शन|प्राचीन ग्रीक]] और [[रोमन दर्शन]] में पहले से ही पाया जाने वाला एक प्रारंभिक दृष्टिकोण यह है कि दर्शन किसी की तर्क क्षमता को विकसित करने की साधना है। <ref name="Banicki">{{cite journal |last1=Banicki |first1=Konrad |title=Philosophy as Therapy: Towards a Conceptual Model |journal=Philosophical Papers |date=2014 |volume=43 |issue=1 |pages=7–31 |doi=10.1080/05568641.2014.901692 |s2cid=144901869 |url=https://philpapers.org/rec/BANPAT |access-date=15 February 2022 |archive-date=13 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220213125130/https://philpapers.org/rec/BANPAT |url-status=live }}</ref><ref>{{cite book |last1=Hadot |first1=Pierre |title=Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises From Socrates to Foucault |date=1997 |publisher=Blackwell |url=https://philpapers.org/rec/HADPAA |chapter=11. Philosophy as a Way of Life |access-date=15 February 2022 |archive-date=14 February 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220214234651/https://philpapers.org/rec/HADPAA |url-status=live }}</ref> यह अभ्यास दार्शनिक के ज्ञान के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है और इसका उद्देश्य चिंतनशील जीवन जीने के द्वारा किसी की भलाई में सुधार करना है। एक निकट से संबंधित दृष्टिकोण, दर्शन के प्रमुख कार्य के रूप में [[विश्वदृष्टिकोण]] (विचारधारा) के विकास और अभिव्यक्ति की पहचान करता है , अर्थात यह व्यक्त करना कि बड़े पैमाने पर चीजें एक साथ कैसे लटकती हैं और हमें उनके प्रति कौन सा व्यावहारिक रुख अपनाना चाहिए। एक और परिभाषा दर्शनशास्त्र को उसकी चिंतनशील प्रकृति पर जोर देने के लिए सोचने के बारे में सोचने के रूप में दर्शाती है। |

||

== दर्शन अथवा फिलॉसफ़ी == |

== दर्शन अथवा फिलॉसफ़ी == |

||

10:26, 10 मई 2023 का अवतरण

दर्शनशास्त्र (यूनानी- φιλοσοφία, अंग्रेज़ी-philosophy अर्थात् प्रज्ञा का प्रेम[1][2]) सामान्य और मौलिक प्रश्नों का व्यवस्थित अध्ययन है, जैसे की अस्तित्व, तर्क, ज्ञान, मूल्य, मन और भाषा से संबंधित।[3][4][5][6][7]दार्शनिक पद्धति में प्रश्न करना, आलोचनात्मक चर्चा, तर्कसंगत युक्ति और व्यवस्थित प्रस्तुति शामिल है।[8][9][लोअर रोमन-१ 1] वास्तव में, दर्शन को परिभाषित करना स्वयं में ही एक दार्शनिक प्रश्न है। कुछ स्रोतों का दावा है कि यह शब्द पाइथागोरस (सी. 570 - सी. 495 ईसा पूर्व) द्वारा गढ़ा गया था[10][11][12][13], हालांकि यह सिद्धांत कुछ लोगों द्वारा विवादित है।

ऐतिहासिक रूप से, दर्शन में ज्ञान के सभी निकाय शामिल थे और इसके अभ्यासक को एक दार्शनिक के रूप में जाना जाता था।.[14]" प्राकृतिक दर्शन ", जो प्राचीन भारत और प्राचीन ग्रीस में एक अनुशासन के रूप में शुरू हुआ, इसमें खगोल विज्ञान, चिकित्सा और भौतिकी शामिल हैं।[15] उदाहरण के लिए, आइजैक न्यूटन की 1687 की प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत बाद में भौतिकी की एक पुस्तक के रूप में वर्गीकृत हो गई।[16][17] 19वीं शताब्दी में, आधुनिक अनुसंधान विश्वविद्यालयों के विकास, अकादमिक दर्शन और अन्य विषयों के वृत्तिकरण और उनमें विशेषज्ञता हासिल करने की ओर ले गए। तब से, अन्वीक्षा के विभिन्न क्षेत्र जो परंपरागत रूप से दर्शनशास्त्र का हिस्सा थे, अलग-अलग शैक्षणिक विषय बन गए हैं सामाजिक विज्ञान जैसे मनोविज्ञान , समाजशास्त्र , भाषा विज्ञान और अर्थशास्त्र।

आज, अकादमिक दर्शन के प्रमुख उपक्षेत्रों में तत्वमीमांसा शामिल है, जो अस्तित्व और वास्तविकता की मौलिक प्रकृति से संबंधित है ; ज्ञानमीमांसा, जो ज्ञान और विश्वास की प्रकृति का अध्ययन करती है ; नीतिशास्त्र, जिसका संबंध नैतिक मूल्यों से है ; और तर्कशास्त्र, जो अनुमान के नियमों का अध्ययन करता है जो किसी को सत्य प्रतिज्ञप्ति से निष्कर्ष निकालने देता है। अन्य उल्लेखनीय उपक्षेत्रों में धर्म-दर्शन , विज्ञान का दर्शन , राजनीतिक दर्शन, सौंदर्यशास्त्र, भाषा दर्शन, और मन का दर्शन शामिल हैं।

वह विद्या है जो परम सत्य और सिद्धान्तों, और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन यथार्थ की परख के लिये एक दृष्टिकोण है। दार्शनिक चिन्तन मूलतः जीवन की अर्थवत्ता की खोज का पर्याय है। वस्तुतः दर्शनशास्त्र स्वत्व, तथा समाज और मानव चिंतन तथा संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का विज्ञान है। दर्शनशास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है।

दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। व्यापक अर्थ में दर्शन, तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचार की कला है। इसका जन्म अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार होता है। यही कारण है कि संसार के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने समय-समय पर अपने-अपने अनुभवों एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवन-दर्शन को अपनाया।

भारतीय दर्शन का इतिहास अत्यन्त पुराना है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित दर्शन है इसके जड़ तक जाना असम्भव है किन्तु पश्चिमी दर्शनशास्त्र के अर्थों में दर्शनशास्त्र पद का प्रयोग सर्वप्रथम पाइथागोरस ने लिखित रूप से किया था। विशिष्ट अनुशासन और विज्ञान के रूप में दर्शन को प्लेटो ने विकसित किया था। उसकी उत्पत्ति दास-स्वामी समाज में एक ऐसे विज्ञान के रूप में हुई जिसने वस्तुगत जगत तथा स्वयं अपने विषय में मनुष्य के ज्ञान के सकल योग को ऐक्यबद्ध किया था। यह मानव इतिहास के आरम्भिक सोपानों में ज्ञान के विकास के निम्न स्तर के कारण सर्वथा स्वाभाविक था। सामाजिक उत्पादन के विकास और वैज्ञानिक ज्ञान के संचय की प्रक्रिया में भिन्न भिन्न विज्ञान दर्शनशास्त्र से पृथक होते गये और दर्शनशास्त्र एक स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में विकसित होने लगा। जगत के विषय में सामान्य दृष्टिकोण का विस्तार करने तथा सामान्य आधारों व नियमों का करने, यथार्थ के विषय में चिंतन की तर्कबुद्धिपरक, तर्क तथा संज्ञान के सिद्धांत विकसित करने की आवश्यकता से दर्शनशास्त्र का एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में जन्म हुआ। पृथक विज्ञान के रूप में दर्शन का आधारभूत प्रश्न स्वत्व के साथ चिंतन के, भूतद्रव्य के साथ चेतना के सम्बन्ध की समस्या है।[18]

दर्शनशास्त्र की परिभाषा

इस बात पर व्यापक सहमति है कि दर्शन ( प्राचीन ग्रीक φίλος , फीलोस्: "प्रेम"; और σοφία , सोफिया: "ज्ञान") विभिन्न सामान्य विशेषताओं से पहचानी जाती है: यह तर्कसंगत पृच्छा (rational inquiry) का एक रूप है, यह सुव्यवस्थित होने पर विशेष ध्यान देता है, और यह अपने स्वयं के विधियों और पूर्वधारणाओं पर गंभीर रूप से विमर्श-चिंतन करता है।[19][20][21] लेकिन ऐसे दृष्टिकोण जो इस तरह के अस्पष्ट चरित्र-चित्रण से परे जाकर अधिक रोचक या गहन परिभाषा देने का प्रयास करते हैं, आमतौर पर विवादास्पद होते हैं।अक्सर, वे केवल एक निश्चित दार्शनिक आंदोलन से संबंधित सिद्धांतकारों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और संशोधनवादी हैं क्योंकि दर्शन के कई अनुमानित हिस्से "दर्शन" शीर्षक के लायक नहीं होंगे यदि वे सत्य हिते तो। आधुनिक युग से पहले, इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया जाता था, जिसमें इसके उप-विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान या गणित जैसे व्यक्तिगत विज्ञान शामिल थे , लेकिन समकालीन उपयोग अधिक संकीर्ण है।[21][22][23]

कुछ दृष्टिकोणों का तर्क है कि दर्शन के सभी भागों द्वारा साझा की जाने वाली आवश्यक विशेषताओं का एक समुच्च्य है, जबकि अन्य केवल कमजोर पारिवारिक समरूपता देखते हैं या तर्क देते हैं कि यह केवल एक खाली व्यापक शब्द है।[24][25][26] कुछ परिभाषाएं दर्शनशास्त्र को उसकी कार्यविधी के संबंध के रूप में चित्रित करती हैं, जैसे शुद्ध तर्कबुद्धि। अन्य इसके विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे बड़े पैटर्न के अध्ययन के रूप में या बड़े सवालों के जवाब देने के प्रयास के रूप में। दोनों दृष्टिकोणों में यह समस्या है कि वे आमतौर पर गैर-दार्शनिक विषयों को शामिल करके या तो बहुत व्यापक हैं, या कुछ दार्शनिक उप-विषयों को छोड़कर बहुत संकीर्ण हैं।[25][27][28][25] दर्शन की कई परिभाषाएँ विज्ञान के साथ इसके घनिष्ठ संबंध पर जोर देती हैं। इस अर्थ में, दर्शन को कभी-कभी अपने आप में एक उचित विज्ञान के रूप में समझा जाता है। कुछ प्रकृतिवादी दृष्टिकोण, उदाहरण के लिए, दर्शन को एक अनुभवजन्य, हालांकि अत्यंत अमूर्त विज्ञान के रूप में देखते हैं जो विशेष अवलोकनों के बजाय बहुत व्यापक अनुभवजन्य पैटर्न से संबंधित है। कुछ प्रतिभासवादी , दूसरी ओर, दर्शनशास्त्र को तत्वों(Essence) के विज्ञान के रूप में वर्णित करते हैं । विज्ञान-आधारित परिभाषाएँ आमतौर पर यह समझाने की समस्या का सामना करती हैं कि क्यों दर्शन अपने लंबे इतिहास में उस प्रकार की प्रगति नहीं कर पाया जैसा कि अन्य विज्ञानों में देखा जाता है। दर्शन को एक अपरिपक्व या अनंतिम विज्ञान के रूप में देखकर इस समस्या से बचा जा सकता है, जिसके उपविषय एक बार पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद दर्शन नहीं रह जाते। इस अर्थ में, दर्शन विज्ञान की गर्भग्राहिका या दाई है।

अन्य परिभाषाएँ विज्ञान और दर्शन के बीच अंतर पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसी कई परिभाषाओं में एक सामान्य विषय यह है कि दर्शन का संबंध अर्थ , समझ या भाषा के स्पष्टीकरण से है।

एक दृष्टिकोण के अनुसार, दर्शन अवधारणात्मक विश्लेषण है, जिसमें अवधारणाओं के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक और पर्याप्त परिस्थितियों का पता लगाना शामिल है। एक अन्य ने दर्शन को एक भाषाई चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया है जिसका उद्देश्य उन गलतफहमियों को दूर करना है जिनके लिए मनुष्य प्राकृतिक भाषा की भ्रामक संरचना के कारण संवेदनशील हैं। एक और दृष्टिकोण मानता है कि दर्शन का मुख्य कार्य दुनिया की पूर्व-तात्विक समझ को स्पष्ट करना है, जो अनुभव की संभावना की स्थिति के रूप में कार्य करता है ।[25][29][30]

दर्शनशास्त्र की कई अन्य परिभाषाएँ उपरोक्त किसी भी श्रेणी में स्पष्ट रूप से नहीं आती हैं। प्राचीन ग्रीक और रोमन दर्शन में पहले से ही पाया जाने वाला एक प्रारंभिक दृष्टिकोण यह है कि दर्शन किसी की तर्क क्षमता को विकसित करने की साधना है। [31][32] यह अभ्यास दार्शनिक के ज्ञान के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है और इसका उद्देश्य चिंतनशील जीवन जीने के द्वारा किसी की भलाई में सुधार करना है। एक निकट से संबंधित दृष्टिकोण, दर्शन के प्रमुख कार्य के रूप में विश्वदृष्टिकोण (विचारधारा) के विकास और अभिव्यक्ति की पहचान करता है , अर्थात यह व्यक्त करना कि बड़े पैमाने पर चीजें एक साथ कैसे लटकती हैं और हमें उनके प्रति कौन सा व्यावहारिक रुख अपनाना चाहिए। एक और परिभाषा दर्शनशास्त्र को उसकी चिंतनशील प्रकृति पर जोर देने के लिए सोचने के बारे में सोचने के रूप में दर्शाती है।

दर्शन अथवा फिलॉसफ़ी

दर्शन विभिन्न विषयों का विश्लेषण है । इसलिये भारतीय दर्शन में चेतना की मीमांसा अनिवार्य है जो आधुनिक दर्शन में नहीं। मानव जीवन का चरम लक्ष्य दुखों से छुटकारा प्राप्त करके चिर आनंद की प्राप्ति है। भारतीय दर्शनों का भी एक ही लक्ष्य दुखों के मूल कारण अज्ञान से मानव को मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाना है। यानी अज्ञान व परंपरावादी और रूढ़िवादी विचारों को नष्ट करके सत्य ज्ञान को प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। सनातन काल से ही मानव में जिज्ञासा और अन्वेषण की प्रवृत्ति रही है। प्रकृति के उद्भव तथा सूर्य, चंद्र और ग्रहों की स्थिति के अलावा परमात्मा के बारे में भी जानने की जिज्ञासा मानव में रही है। इन जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए उसके अनवरत प्रयास का ही यह फल है कि हम लोग इतने विकसित समाज में रह रहे हैं। परंतु प्राचीन ऋषि-मुनियों को इस भौतिक समृद्धि से न तो संतोष हुआ और न चिर आनंद की प्राप्ति ही हुई। अत: उन्होंने इसी सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के क्रम में सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं गूढ़तम साधनों से ज्ञान की तलाश आरंभ की और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। उसी सत्य ज्ञान का नाम दर्शन है।

दृश्यतेह्यनेनेति दर्शनम् (दृष्यते हि अनेन इति दर्शनम्)

अर्थात् असत् एवं सत् पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है। पाश्चात्य फिलॉस्पी शब्द फिलॉस (प्रेम का)+सोफिया (प्रज्ञा) से मिलकर बना है। इसलिए फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि प्रेम। पाश्चात्य दार्शनिक (फिलॉसफर) बुद्धिमान या प्रज्ञावान व्यक्ति बनना चाहता है। पाश्चात्य दर्शन के इतिहास से यह बात झलक जाती है कि पाश्चात्य दार्शनिक ने विषय ज्ञान के आधार पर ही बुद्धिमान होना चाहा है। इसके विपरीत कुछ उदाहरण अवश्य मिलेंगें जिसमें आचरण शुद्धि तथा मनस् की परिशुद्धता के आधार पर परमसत्ता के साथ साक्षात्कार करने का भी आदर्श पाया जाता है। परंतु यह आदर्श प्राच्य है न कि पाश्चात्य। पाश्चात्य दार्शनिक अपने ज्ञान पर जोर देता है और अपने ज्ञान के अनुरूप अपने चरित्र का संचालन करना अनिवार्य नहीं समझता। केवल पाश्चात्य रहस्यवादी और समाधीवादी विचारक ही इसके अपवाद हैं।

भारतीय दर्शन में परम सत्ता के साथ साक्षात्कार करने का दूसरा नाम ही दर्शन हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात् ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार साक्षात्कार के लिए भक्ति ज्ञान तथा योग के मार्ग बताए गए हैं। परंतु दार्शनिक ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान से भिन्न कहा गया है। वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने में आलोच्य विषय में परिवर्तन करना पड़ता है ताकि उसे अपनी इच्छा के अनुसार वश में किया जा सके और फिर उसका इच्छित उपयोग किया जा सके। परंतु प्राच्य दर्शन के अनुसार दार्शनिक ज्ञान जीवन साधना है। ऐसे दर्शन से स्वयं दार्शनिक में ही परिवर्तन हो जाता है। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जिसके द्वारा वह समस्त प्राणियों को अपनी समष्टि दृष्टि से देखता है। समसामयिक विचारधारा में प्राच्य दर्शन को धर्म-दर्शन माना जाता है और पाश्चात्य दर्शन को भाषा सुधार तथा प्रत्ययों का स्पष्टिकरण कहा जाता है

दर्शनशास्त्र का क्षेत्र

दर्शनशास्त्र अनुभव की व्याख्या है। इस व्याख्या में जो कुछ अस्पष्ट होता है, उसे स्पष्ट करने का यत्न किया जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ बाहर की ओर खुलती हैं, हम प्राय: बाह्य जगत् में विलीन रहते हैं। कभी कभी हमारा ध्यान अंतर्मुख होता है और हम एक नए लोक का दर्शन करते हैं। तथ्य तो दिखाई देते ही हैं, नैतिक भावना आदेश भी देती है। वास्तविकता और संभावना का भेद आदर्श के प्रत्यय को व्यक्त करता है। इस प्रत्यय के प्रभाव में हम ऊपर की ओर देखते हैं। इस तरह दर्शन के प्रमुख विषय बाह्य जगत्, चेतन आत्मा और परमात्मा बन जाते हैं। इनपर विचार करते हुए हम स्वभावत: इनके संबंधो पर भी विचार करते हैं। प्राचीन काल में रचना और रचयिता का संबंध प्रमुख विषय था, मध्यकाल में आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रमुख विषय बना और आधुनिक काल में पुरुष और प्रकृति, विषयी और विषय, का संबंध विवेन का केंद्र बना। प्राचीन यूनान में भौतिकी, तर्क और नीति, ये तीनों दर्शनशास्त्र के तीन भाग समझे जाते थे। भौतिकी बाहर की ओर देखती है, तर्क स्वयं चिंतन को चिंतन का विषय बनाता है, नीति जानना चाहती है कि जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कोई निरपेक्ष आदेश ज्ञात हो सकता है या नहीं।

तत्वज्ञान में प्रमुख प्रश्न ये हैं-

1. ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञाता और ज्ञेय का भी अस्तित्व है या नहीं?

2. अंतिम सत्ता का स्वरूप क्या है? वह एक प्रकार की है, या एक से अधिक प्रकार की?

प्राचीन काल में नीति का प्रमुख लक्ष्य नि:श्रेयस के स्वरूप को समझना था। आधुनिक काल में कांट ने कर्तव्य के प्रत्यय को मौलिक प्रत्यय का स्थान दिया। तृप्ति या प्रसन्नता का मूल्यांकन विवाद का विषय बना रहा है।

ज्ञानमीमांसा में प्रमुख प्रश्न ये हैं-

1. ज्ञान क्या है?

2. ज्ञान की संभावना भी है या नहीं?

3. ज्ञान प्राप्त कैसे होता है?

4. मानव ज्ञान की सीमाएँ क्या हैं?

ज्ञानमीमांसा ने आधुनिक काल में विचारकों का ध्यान आकृष्ट किया। पहले दर्शन को प्राय: तत्वज्ञान (मेटाफिजिक्स) के अर्थ में ही लिया जाता था। दार्शनिकों का लक्ष्य समग्र की व्यवस्था का पता लगाना था। जब कभी प्रतीत हुआ कि इस अन्वेषण में मनुष्य की बुद्धि आगे जा नहीं सकती, तो कुछ गौण सिद्धांत विवेचन के विषय बने। यूनान में, सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के बाद तथा जर्मनी में कांट और हेगल के बाद ऐसा हुआ। यथार्थवाद और संदेहवाद ऐसे ही सिद्धांत हैं। इस तरह दार्शनिक विवेचन में जिन विषयों पर विशेष रूप से विचार होता रहा है, वे ये हैं-

(1) मुख्य विषय -

(2) गौण विषय -

इन विषयों को विचारकों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार विविध पक्षों से देखा है। किसी ने एक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया है, किसी ने दूसरे पक्ष पर। प्रत्येक समस्या के नीचे उपसमस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं।

भारतीय दर्शन

विस्तृत विवरण के लिये भारतीय दर्शन देखें।

वैसे तो समस्त दर्शन की उत्पत्ति वेदों से ही हुई है, फिर भी समस्त भारतीय दर्शन को आस्तिक एवं नास्तिक दो भागों में विभक्त किया गया है। जो ईश्वर यानी शिव जी तथा वेदोक्त बातों जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत पर विश्वास करता है, उसे आस्तिक माना जाता है; जो नहीं करता वह नास्तिक है।

आस्तिक या वैदिक दर्शन

वैदिक परम्परा के ६ दर्शन हैं :

यह दर्शन पराविद्या, जो शब्दों की पहुंच से परे है, का ज्ञान विभिन्न दृष्टिकोणों से समक्ष करते हैं। प्रत्येक दर्शन में अन्य दर्शन हो सकते हैं, जैसे वेदान्त में कई मत हैं।

नास्तिक या अवैदिक दर्शन

समकालीन भारतीय दार्शनिक

पाश्चात्य दर्शन

प्राचीन पाश्चात्य दर्शन

सुकरात-पूर्वी दर्शन

- मिलेटस के थेल्स

- ज़ेनोफानेस

- पाइथागोरस

- हेराक्लाइटस

- एलिआ के पार्मेनाइडिज़

- प्रोटागोरस

- ल्यूसिपस

- अनाक्सागोरस

- एनाक्सीमैंडर

- एम्पिडोक्लेस

श्रेण्य युनानी दर्शन काल

हेलेनीय दर्शन काल

रोमन दर्शनकाल

मध्यकालीन दर्शन

- हिप्पो के संत ऑगस्टिन

- बोएथियस

- औकम के विलियम

- इब्न सीना

- इब्न रुश्द

- कैन्टरबरि के संत ऐंसेल्म

- संत थॉमस एक्विनास

आधुनिक पाश्चात्य दर्शन

- रेने देकार्त

- थॉमस हॉब्स

- स्पिनोजा

- गाटफ्रीड लैबनिट्ज़

- ज़ॉर्ज बर्कलि

- रूसो

- डेविड ह्यूम

- जॉन लॉक

- फ्रांसिस बेकन

- ब्लेज़ पास्कल

- कांट

- हेगल

- आर्थर शोपेनहावर

- कार्ल मार्क्स

- सोरेन कीर्केगार्ड

- फ्रेड्रिक नीश्चे

- जॉन स्टुअर्ट मिल

- बर्ट्रैंड रसल

- लुड्विग विट्गेन्स्टाइन

- ज़ॉर्ज मूर

- कुर्ट गेडेल

समकालीन पाश्चात्य दर्शन

दर्शनशास्त्र में महिलाएं

यद्यपि दार्शनिक विद्या में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, महिलाएं इस शास्त्र के लम्बे इतिहास के हर काल में व्यापक रही हैं। प्राचीन उदाहरणों में मैत्रेयी (१००० ईसा पूर्व), गार्गी वाचक्नवी (७०० ईसा पूर्व), मारोनिया की हिप्पर्चिया ( सक्रिय- ३२५ ईसा पूर्व) और साइरेन की एरेट (सक्रिय- ५वीं -४वीं शताब्दी ईसा पूर्व) का नाम प्रसंशनीय हैं। मध्ययुगीन और आधुनिक युग के दौरान कुछ महिला दार्शनिकों को स्वीकार किया गया था, लेकिन २०वीं और २१वीं सदी तक उनमें से किसी की भी दर्शन कृतियाँ, पाश्चात्य ग्रंथावली का हिस्सा नहीं बन पायी। २०वीं शताब्दी से ही सुज़ैन लैंगर, गर्ट्रूड एलिजाबेथ एंस्कोम्बे, हन्ना अरेंड्ट और सिमोन डी ब्यूवोइरजैसी दार्शनिकों के साथ महिलााएं दर्शन ग्रंथावली में प्रवेश करने लगीं।

दर्शन के इतिहास में स्त्री की भूमिका

दर्शन के इतिहासकारों का यह मानना है कि महिला दार्शनिकों को दर्शन-साहित्य से जानभूजकर, अपवर्जित किया गया है। द अटलांटिक के 13 मई, 2015 के अंक में , सुसान प्राइस ने चिन्हित किया कि भले ही 1747 में कांट ने अपने पहले कृति में एमिली डू चेटेलेट , एक दार्शनिक जो कि "... न्यूटन, धर्म, विज्ञान और गणित की विद्वान" थी, को उद्धृत करते हैं, पर, "नॉर्टन के दर्शनशास्त्र परिचय के नए संस्करण के 1,000 से अधिक पन्नो में उनका( डू चेटेलेट का) कार्य नहीं मिलेगा।[33]" नॉर्टन परिचय में 20वीं सदी के मध्य में आने एक भी महिला दार्शनिक का नाम उल्लेखित नहीं मिलता। शिक्षविदों का मानना है कि महिलाएं विश्वविद्यालय की कक्षाओं में प्रयुक्त अन्य प्रमुख संकलनों" से भी अनुपस्थित हैं। सुसान प्राइस नें कहा है कि विश्वविद्यालय दर्शनशास्त्र संकलन में आमतौर पर 17वीं सदी की महिला दार्शनिकों, जैसे कि मार्गरेट कैवेन्डिश, ऐनी कॉनवे , और लेडी डामारिस माशम, का उल्लेख नहीं है।[34] 1967 में प्रकाशित 'द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी' में "... 900 से अधिक दार्शनिकों पर लेख थे, लेकिन इसमें वोलस्टोनक्राफ्ट , अरेंड्ट या डी ब्यूवोइर के लिए एक प्रविष्टि तक शामिल नहीं थी। उस समय के निर्धारित ग्रंथसंग्रह के हिसाब से भी ये महिला दार्शनिक शायद ही कभी हाशिए पर थीं।"

पूर्वाधुनिक युग के दर्शन में

पश्चिम में, प्राचीन समय में प्लेटो और अरस्तू जैसे पुरुष दार्शनिकों का वर्चस्व था,इस अवधि के दौरान स्त्री दार्शनिक जैसे कि मैरोनिया की हिप्पर्चिया (सक्रिय 325 ईसा पूर्व), साइरेन की एरेट (सक्रिय 5 वीं -4 वीं शताब्दी ईसा पूर्व) और मिलेटस की एस्पासिया(470-400 ईसा पूर्व) मौज़ूद थीं।

उपनिषदों के सबसे पुराने साहित्य में, 700 ईसा पूर्व, महिला दार्शनिक गार्गी और मैत्रेयी, ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ दार्शनिक शास्त्रार्थ व वाद विवाद का हिस्सा हैं। उभया भारती (800 ईस्वी) और अक्का महादेवी (1130-1160) भारतीय दार्शनिक परंपरा में अन्य महिला दार्शनिक हैं।

चीन में, कन्फ्यूशियस ने लू की महिला जिंग जियांग (5वीं ईसा पूर्व) को बुद्धिमान और अपने छात्रों के लिए एक उदाहरण के रूप में सम्मानित किया, जबकि बान झाओ (45-116) ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ लिखे। कोरिया में,इम युंजीडांगो(1721-93) प्रबुद्ध मध्य-चुसन युग के दौरान सबसे उल्लेखनीय महिला दार्शनिकों में से एक थीं।उल्लेखनीय महिला मुस्लिम दार्शनिकों में बसरा की राबिया (714–801), दमिश्क की ऐशा अल-बाउनियाह (मृत्यु 1517), और वर्तमाम नाइजीरिया की सोकोतो खलीफा से नाना असमाउ (1793-1864) हैं।

उल्लेखनीय मध्ययुगीन दार्शनिकों में हाइपेशिया (5वीं शताब्दी), बिंगन की सेंट हिल्डेगार्ड (1098-1179) और सिएना की सेंट कैथरीन (1347-1380) प्रमुख हैं। हाइपेशिया (ई. 350-370 से 415) एलेक्जेंड्रिया (जो कि उस समय पूर्वी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था) की एक यूनानी गणितज्ञ,खगोलशास्त्री और दार्शनिक थी। वह अलेक्जेंड्रिया में नवप्लेटोवादि स्कूल की प्रमुख विचारक थीं, जहाँ उन्होंने दर्शन और खगोल विज्ञान पढ़ाया । हाइपेशिया, अपने जीवनकाल में एक महान शिक्षक और एक बुद्धिमान परामर्शदाता के रूप में प्रसिद्ध थी। रोमन अधिकारी ओरेस्टेस को अलेक्जेंड्रिया के बिशप, सिरिल के विरुद्ध भड़काने के आरोप में मार्च 415 ईस्वी में ईसाइयों की भीड़ द्वारा उसकी हत्या कर दी गई।

आधुनिक युग के दर्शन में

एमिली डू चेटेलेट (1706-1749) एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और प्रबुद्धता के युग के दौरान लेखक थे । उन्होंने इसाक न्यूटन के सुप्रसिद्ध ग्रंथ "प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत" (लैटिन - Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica) का अनुवाद किया और उसपर भाष्य भी लिखा। उन्होंने जॉन लॉक के दर्शन की आलोचना की और अनुभव के माध्यम से ज्ञान के सत्यापन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्वतंत्र इच्छा और तत्वमीमांसा की क्रियाविधि के बारे में भी सिद्धांत दिया।

मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट (1759-1797) एक अंग्रेजी लेखिका, दार्शनिक और महिलाओं के अधिकारों की हिमायती थीं । उन्हें नारीवादी दर्शन की संस्थापकों में से एक माना जाता है। "महिलाओं के अधिकारों की एक पक्षप्रमाणिकता" (अंग्रेजी - A Vindication of the Rights of Woman(1792)) उनका सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कार्य है, जिसमें उनका तर्क है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों से कमतर नहीं हैं, बल्कि केवल इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उनमें शिक्षा की कमी है।

रोजा लक्जमबर्ग (1871-1919) पोलिश-यहूदी वंश की मार्क्सवादी सिद्धांतकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और क्रांतिकारी समाजवादी थी। जबकि लक्समबर्ग ने मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की उनकी अवधारणा का बचाव किया, उन्होंने सहज जमीनी - आधारित वर्ग संघर्ष का आह्वान भी किया।

समकालिन दर्शन में

समकालीन दर्शन पश्चिमी दर्शन के इतिहास में वर्तमान काल है जो 19वीं शताब्दी के अंत में शैक्षिक दर्शन के व्यावसायीकरण के साथ तथा विश्लेषणात्मक और महाद्वीपीय दर्शन के उदय के साथ शुरू हुआ । इस अवधि की कुछ प्रभावशाली महिला दार्शनिकों में शामिल हैं:

एलिजाबेथ एंस्कोम्बे (1919-2001), एक ब्रिटिश विश्लेषणात्मक दार्शनिक थीं । एंस्कोम्बे के 1958 के लेख "मॉडर्न मोरल फिलॉसफी " ने विश्लेषणात्मक दर्शन की भाषा में " परिणामीवाद " शब्द की शुरुआत की , और समकालीन सद्गुण नैतिकता पर एक मौलिक प्रभाव डाला। उनके विनिबंध "इन्टेन्शन" को आम तौर पर उनके सबसे महान और सबसे प्रभावशाली कृतियों के रूप में जाना जाता है, जिससे इष्टार्थ, कार्रवाई और व्यावहारिक तर्क की अवधारणाओं में निरंतर दार्शनिक रुचि से मुख्य प्रेरणा मिलती रही है।

हन्ना अरेंड्ट (1906-1975) जर्मनी में जन्मी, अमेरिका में आत्मसात, एक यहूदी राजनीतिक सिद्धांतकार थी। उनकी रचनाएँ सत्ता की प्रकृति , और राजनीति के विषयों,प्रत्यक्ष लोकतंत्र,अधिकार और अधिनायकवाद से संबंधित हैं। वह समकालीन राजनीतिक दर्शनशास्त्र में एक प्रमुख विद्वान् हैं।

सिमोन डी बेवॉयर (1908-1986) एक फ्रांसीसी लेखक, बुद्धिजिवी, अस्तित्ववादी दार्शनिक, राजनीतिक कार्यकर्ता, नारीवादी और सामाजिक सिद्धांतकार थी।हालांकि वह खुद को एक दार्शनिक नहीं मानती थी, लेकिन नारीवादी अस्तित्ववाद और नारीवादी सिद्धांत दोनों पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव था। डी बेवॉयर ने दर्शन, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर उपन्यास, निबंध, आत्मकथाएँ, और प्रबंध लिखे।वह अपने 1949 के ग्रंथ द सेकेंड सेक्स के लिए जानी जाती हैं, जो महिलाओं के उत्पीड़न का विस्तृत विश्लेषण और समकालीन नारीवाद का एक मूलभूत कृति है।

पेट्रीसिया चर्चलैंड (जन्म 1943) एक कनाडाई-अमेरिकी दार्शनिक हैं, जो तंत्रिकादर्शन(neurophilosophy) और मन के दर्शन में उनके योगदान के लिए विख्यात हैं । वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो (यूसीएसडी) में विश्वविद्यालय राष्ट्रपति की दर्शनशास्त्र की एमेरिटा प्रोफेसर हैं, जहां वह 1984 से पढ़ा रही हैं।

सुसान हैक (जन्म 1945) मानविकी में विशिष्ट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर और मियामी विश्वविद्यालय में विधि की प्रोफेसर हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की । उन्होंने तर्कशास्त्र , भाषा के दर्शन ,ज्ञानमीमांसा और तत्वमीमांसा पर लिखा है । उसकी व्यावहारिकतावाद, चार्ल्स सैंडर्स पीयर्स के समान है ।दर्शन में हैक का प्रमुख योगदान उसका ज्ञानमीमांसक सिद्धांत है जिसे संस्थापकवाद(Foundheretism) कहा जाता है , जो शुद्ध नींववाद(Foundationalism, जो अनंत प्रतिगमन के लिए अतिसंवेदनशील है) और शुद्ध संसक्ततावाद(Coherentism, जो चक्रिलता के लिए अतिसंवेदनशील है) दोनों की तार्किक समस्याओं से बचने का उनका प्रयास है। वह हैक रिचर्ड रॉर्टी की घोर आलोचक रहे हैं । वह इस विचार की आलोचना करती हैं कि तर्क और वैज्ञानिक सत्य पर एक विशेष रूप से महिला दृष्टिकोण है और नारीवादी ज्ञानमीमांसा की आलोचनात्मक है । वह मानती हैं कि विज्ञान और दर्शन की कई नारीवादी आलोचनाएँ 'राजनीतिक संशुद्धता' से अत्यधिक चिंतित है।

फिलिपा फुट (1920–2010) एक ब्रिटिश दार्शनिक थी, जो नीतिशास्त्र में उनके कार्यों के लिए सबसे उल्लेखनीय थी। वह अरस्तू की नैतिकता से प्रेरित, समकालीन सद्गुण नीतिशास्त्र की संस्थापकों में से एक थीं। उनके कुछ कार्य ,दर्शन के भीतर मानकदंडक नैतिकता के पुन: उभरने में महत्वपूर्ण थे, विशेष रूप से परिणामवाद और गैर-संज्ञानात्मकता की उनकी आलोचना । सुप्रसिद्ध ट्रॉली समस्या उनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। फ़ुट का दृष्टिकोण विट्गेन्स्टाइन के बाद के काम से प्रभावित था ।

जूडिथ बटलर (जन्म- 1956) एक अमेरिकी दार्शनिक और ज़ेन्डर सिद्धांतकार हैं, जिनके कार्य ने राजनीतिक दर्शन, नीतिशास्त्र, समालोचनात्मक सिद्धांत और नारीवाद की तीसरी लहर , क्वीर सिद्धांत , और साहित्यिक सिद्धांत के क्षेत्रों को प्रभावित किया है। वो लैंगिक प्रदर्शनत्व (gender performativity) की अवधारणा के लिए समकालीन अमेरिकी राजनीति और संकृति में एक प्रमुख हस्ति हैं।

मार्था नुस्बौम ( जन्म-1947) एक प्रसिद्ध बुद्धिजिवी, समकालिक अमेरिकी दार्शनिक और शिकागो विश्वविद्यालय में विधि और नीतिशास्त्र की वर्तमान अर्न्स्ट फ्रायंड विशिष्ट सेवा प्रोफेसर हैं , जहां उन्हें विधि विद्यालय और दर्शन विभाग में संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया है। पशु अधिकारों सहित प्राचीन यूनानी और रोमन दर्शन , राजनीतिक दर्शन , अस्तित्ववाद , नारीवाद और नीतिशास्त्र में उनकी विशेष योगदान है। उन्हें राजनीति में अमर्त्य सेन के साथ क्षमता दृष्टिकोण के विकास के लिये जाना जाता है। दक्षिणी एशियाई अध्ययन समिति की सदस्य हैं, और मानवाधिकार कार्यक्रम के बोर्ड सदस्य हैं। उन्हें कला और दर्शनशास्त्र में 2016 का क्योटो पुरस्कार , 2018 बर्गग्रेन पुरस्कार और 2021 का होलबर्ग पुरस्कार मिला।

वर्तमान चुनौतीयां

पूरे इतिहास में महिलाओं के दर्शन में भाग लेने के बावज़ूद, अकादमिक दर्शन में आज भी लिंग असंतुलन पर्याप्त है। इसका श्रेय महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और निहित पूर्वाग्रहों को दिया जा सकता है। महिलाओं को यौन उत्पीड़न जैसी कार्यस्थल की बाधाओं का सामना भी करना पड़ा है। १९९० के दशक की शुरुआत में, कैनेडीय दर्शन संगठन ने दावा किया कि दर्शन के शैक्षणिक क्षेत्र में लिंग असंतुलन और लिंग पूर्वाग्रह है।[35] स्टैनफोर्ड दर्शनशास्त्र विश्वकोश के संपादकों ने महिला दार्शनिकों के कम प्रतिनिधित्व के विषय में चिंता जताई है, और उन्हें महिला दार्शनिकों के योगदान का प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए संपादकों और लेखकों की आवश्यकता है।[36] जेनिफर शाऊल के अनुसार, "दर्शन, मानविकी में सबसे पुराना, सबसे पुरूष(वादि) भी है। जबकि मानविकी के अन्य क्षेत्र लैंगिक समानता पर या उसके निकट हैं, दर्शन वास्तव में यहां तक कि,गणित की तुलना में भी अधिक पुरुष(वादि) है।" [37][38] अमेरिकी दार्शनिक मार्था नुसबौम , जिन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र में पीएचडी पूरी की १९९५ में, आरोप लगाया कि हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें यौन उत्पीड़न और उनकी बेटी के लिए शिशुसंरक्षण प्राप्त करने में समस्याओं सहित भारी मात्रा में भेदभाव का सामना करना पड़ा।[39] १९९० के दशक की शुरुआत में, कैनेडीय दर्शन संगठन ने दावा किया कि "... दर्शनशास्त्र के लिंग असंतुलन" और "इसके कई सैद्धांतिक उत्पादों में पूर्वाग्रह और पक्षपात है" के "... इसके ठोस सबूत हैं।[40] १९९३ में, अमेरिकी दर्शनशास्त्र संगठन की यौन उत्पीड़न समिति ने दर्शन विभागों में इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

इन्हें भी देखें

- दर्शन का इतिहास

- धर्म दर्शन

- भारतीय दर्शन

- भारतीय संत

- यूनानी दर्शन

- पाश्चात्य दर्शन (पश्चिमी दर्शन)

- चीनी दर्शन

- अनुभववाद

- विवेकवाद

- परीक्षावाद

- भौतिकवाद

- प्रत्ययवाद

- घटनाविज्ञान

- ज्ञानमीमांसा

- वस्तुवाद

- फलानुमेयप्रामाण्यवाद या अर्थक्रियावाद

- तार्किक वस्तुनिष्ठावाद या तार्किक भाववाद

- अस्तित्ववाद

- वस्तुनिष्ठावाद

- स्टोइक दर्शन

- अज्ञेयवाद

- संशयवाद

- दार्शनिक

- तत्वमीमांसा

- नीतिशास्त्र

- तर्कशास्त्र

- विज्ञान का दर्शन

- भाषा दर्शन

बाहरी कड़ियाँ

- दर्शन सिद्धान्त

- भारतीय दर्शन और योग (वेबदुनिया)

- सामान्य धर्मदर्शन एवं दार्शनिक विश्लेषण (गूगल पुस्तक ; लेखक - वाय मसीह)

संदर्भ

- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:

<ref>का गलत प्रयोग;Online Etymology Dictionaryनाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ सन्दर्भ त्रुटि:

<ref>का गलत प्रयोग;Webster's New World Dictionaryनाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ "philosophy | Definition, Systems, Fields, Schools, & Biographies". Encyclopædia Britannica (अंग्रेज़ी में). मूल से 23 February 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2022-05-29.

- ↑ "Philosophy". Lexico. University of Oxford Press. 2020. मूल से 28 March 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 March 2019.

- ↑ Sellars, Wilfrid (1963). Empiricism and the Philosophy of Mind (PDF). Routledge and Kegan Paul Ltd. पपृ॰ 1, 40. मूल (PDF) से 23 March 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 March 2019.

- ↑ Chalmers, David J. (1995). "Facing up to the problem of consciousness". Journal of Consciousness Studies. 2 (3): 200, 219. मूल से 20 November 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 March 2019.

- ↑ Henderson, Leah (2019). "The problem of induction". Stanford Encyclopedia of Philosophy. मूल से 27 March 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 March 2019.

- ↑ Adler, Mortimer J. (2000). How to Think About the Great Ideas: From the Great Books of Western Civilization. Chicago, Ill.: Open Court. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8126-9412-3.

- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:

<ref>का गलत प्रयोग;justificationनाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ Cameron, Alister (1938). The Pythagorean Background of the theory of Recollection. George Banta Publishing Company.

- ↑ Jaeger, W. 'On the Origin and Cycle of the Philosophic Ideal of Life.' First published in Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historishce Klasse, 1928; Eng. Translation in Jaeger's Aristotle, 2nd Ed. Oxford, 1948, 426-61.

- ↑ Festugiere, A.J. (1958). "Les Trios Vies". Acta Congressus Madvigiani. 2. Copenhagen. पपृ॰ 131–78.

- ↑ Guthrie, W. K. C. (1962–1981). A history of Greek philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. पपृ॰ 165–166. OCLC 22488892. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-521-05160-6. मूल से 21 January 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 June 2021.

This does not of course amount to saying that the simile goes back to Pythagoras himself, but only that the Greek ideal of philosophia and theoria (for which we may compare Herodotus's attribution of these activities to Solon I, 30) was at a fairly early date annexed by the Pythagoreans for their master

- ↑ "The English word "philosophy" is first attested to साँचा:C., meaning "knowledge, body of knowledge". Harper, Douglas (2020). "philosophy (n.)". Online Etymology Dictionary. मूल से 2 July 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 May 2020.

- ↑ "Epistemology in Classical Indian Philosophy". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2021.

- ↑ Shapin, Steven (1998). The Scientific Revolution (1st संस्करण). University Of Chicago Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-226-75021-7.

- ↑ Briggle, Robert; Frodeman, Adam (11 January 2016). "When Philosophy Lost Its Way | The Opinionator". New York Times. मूल से 5 March 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 April 2016.

- ↑ दर्शनकोश, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९८0, पृष्ठ-२६५-६६, ISBN ५-0१000९0७-२

- ↑ Audi, Robert (2006). "Philosophy". Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition. Macmillan. मूल से 14 February 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2022.

- ↑ Honderich, Ted (2005). "Philosophy". The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press. मूल से 29 January 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2022.

- ↑ अ आ सन्दर्भ त्रुटि:

<ref>का गलत प्रयोग;MeinerPhilosophiebegriffeनाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ "philosophy". Online Etymology Dictionary (अंग्रेज़ी में). मूल से 13 September 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2022.

- ↑ Baggini, Julian; Krauss, Lawrence (8 September 2012). "Philosophy v science: which can answer the big questions of life?". the Guardian (अंग्रेज़ी में). मूल से 14 February 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 February 2022.

- ↑ Mittelstraß, Jürgen (2005). "Philosophie". Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Metzler. मूल से 20 October 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 February 2022.

- ↑ अ आ इ ई Overgaard, Søren; Gilbert, Paul; Burwood, Stephen (2013). "What is philosophy?". An Introduction to Metaphilosophy. Cambridge University Press. पपृ॰ 17–44. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-521-19341-2. मूल से 14 February 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2022.

- ↑ Quine, Willard Van Orman (2008). "41. A Letter to Mr. Ostermann". Quine in Dialogue (अंग्रेज़ी में). Harvard University Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-674-03083-1. मूल से 13 February 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 February 2022.

- ↑ Rescher, Nicholas (2 May 2013). "1. The Nature of Philosophy". On the Nature of Philosophy and Other Philosophical Essays (अंग्रेज़ी में). Walter de Gruyter. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-3-11-032020-6. मूल से 13 February 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2022.

- ↑ Nuttall, Jon (3 July 2013). "1. The Nature of Philosophy". An Introduction to Philosophy (अंग्रेज़ी में). John Wiley & Sons. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-7456-6807-9. मूल से 13 February 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2022.

- ↑ Piché, Claude (2016). "Kant on the "Conditions of the Possibility" of Experience". Transcendental Inquiry: Its History, Methods and Critiques (अंग्रेज़ी में). Springer International Publishing. पपृ॰ 1–20. hdl:1866/21324. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-3-319-40715-9. डीओआइ:10.1007/978-3-319-40715-9_1. मूल से 13 February 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2022.

- ↑ Wheeler, Michael (2020). "Martin Heidegger". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. मूल से 6 February 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 February 2022.

- ↑ Banicki, Konrad (2014). "Philosophy as Therapy: Towards a Conceptual Model". Philosophical Papers. 43 (1): 7–31. S2CID 144901869. डीओआइ:10.1080/05568641.2014.901692. मूल से 13 February 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2022.

- ↑ Hadot, Pierre (1997). "11. Philosophy as a Way of Life". Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises From Socrates to Foucault. Blackwell. मूल से 14 February 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2022.

- ↑ Price, Susan (2015-05-13). "Reviving the Female Canon". The Atlantic (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-10-15.

- ↑ Price, Susan (2015-05-13). "Reviving the Female Canon". The Atlantic (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-10-15.

- ↑ "Women in Philosophy: Problems with the Discrimination Hypothesis by Rafael De Clercq | NAS". www.nas.org (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-10-15.

- ↑ "Women in Philosophy: Problems with the Discrimination Hypothesis by Rafael De Clercq | NAS". www.nas.org (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-10-15.

- ↑ Price, Susan (2015-05-13). "Reviving the Female Canon". The Atlantic (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-10-15.

- ↑ Saul, Jennifer M. (2013-08-16). "Philosophy has a sexual harassment problem". Salon (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-10-15.

- ↑ "Conversation with Martha C. Nussbaum, p. 1 of 6". globetrotter.berkeley.edu. मूल से 8 अक्तूबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2022-10-15.

- ↑ "Women in Philosophy: Problems with the Discrimination Hypothesis by Rafael De Clercq | NAS". www.nas.org (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-10-15.

सन्दर्भ त्रुटि: "लोअर रोमन-१" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref> टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="लोअर रोमन-१"/> टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref> टैग गायब है।