1896–97 का भारतीय अकाल

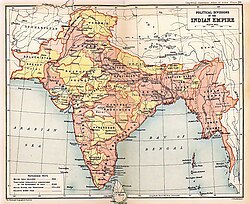

1896-1897 का भारतीय अकाल, 1896 के प्रारंभ में बुंदेलखंड, भारत में शुरू हुआ एक अकाल था और संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार, बिहार, बॉम्बे और मद्रास के कुछ हिस्सों सहित देश के कई हिस्सों में फैल गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ भाग, राजपूताना, मध्य भारत एजेंसी और हैदराबाद की रियासतें प्रभावित हुईं। [1] [2]

अकाल ने, दो वर्षों के दौरान, अकाल ने 307,000 वर्ग मील (800,000 कि॰मी2) क्षेत्र और 6 करोड़ 95 लाख की आबादी को प्रभावित किया। इस अकाल से निपटने के लिए 1883 में बनाए गए अस्थायी अकाल नियमों के अनुसार, ब्रिटिश सरकार ने बड़ी संख्या में राहत के उपाय किए। इसके बावजूद, भुखमरी और संक्रामक रोगों से जन्मी महामारी के संयुक्त प्रभाव के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक थी। माना जाता है कि लगभग 10 लाख लोग मारे गए।

बम्बई के बुनकर, जो पहले से ही मुंबई में मशीनीकरण से पीड़ित थे, अकाल से अधिक प्रभावित हुए थे। मद्रास में, अकाल औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों से प्रभावित था। केंद्रीय प्रांत में आदिवासी लोगों को भी अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनतक राहत पहुँचाना सबसे कठिन कार्य था। केवल सार्वजनिक काम परियोजनाओं पर काम करने वालों को अकाल नियमों के तहत राहत दी जा सकी।

हजारों लोग भुखमरी, संक्रामक रोगों जैसे हैजा और मलेरिया से मर गए। अकेले ब्रिटिश-नियंत्रित क्षेत्रों में दस लाख लोग मारे गए। 1897 में गर्मियों के मानसून की शुरुआत के साथ, अकाल थम गया और सामान्य स्थिति वापस आ गई। 1898 की अकाल समिति, जिसने इस और राहत उपायों की जांच की, ने 1880 के अकाल नियमों में कई बदलाव किए। आदिवासियों और आदिवासी लोगों को राहत देने के लिए नए नियम पेश किए गए।

शुरुआत[संपादित करें]

आगरा प्रांत के बुंदेलखंड जिले में 1895 की गर्मियों में खराब मानसून बारिश के परिणामस्वरूप वहाँ सूखा पड़ा। [3] जब शीतकालीन मानसून विफल हो गया, तब प्रांतीय सरकार ने 1896 की शुरुआत में अकाल घोषित किया और राहत का आयोजन करना शुरू किया। [3] हालांकि, 1896 के ग्रीष्मकालीन मानसून में भी काफ़ी कम वर्षा हुई, और अकाल जल्द ही अकाल संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार तक फैल गया, बंबई और मद्रास प्रेज़िडेन्सी, और बंगाल, पंजाब, और ऊपरी बर्मा के प्रांतों में भी पहुँच गया। [3] राजपुताना, मध्य भारत एजेंसी और हैदराबाद रियासतें भी इससे प्रभावित रही थीं ।[3] अकाल ने ज्यादातर ब्रिटिश भारत को प्रभावित किया: 307,000 वर्ग मील (800,000 कि॰मी2) के कुल क्षेत्रफल में प्रभावित, 225,000 वर्ग मील (580,000 कि॰मी2)ब्रिटिश क्षेत्र में रखना; इसी तरह, 6.75 करोड़ की कुल अकाल पीड़ित आबादी में, 6.25 करोड़ ब्रिटिश क्षेत्र में रहते थे। [3]

1897 की गर्मियों में मानसून की बारिश, प्रचुर मात्रा में थी, जैसा कि निम्नलिखित फसल थी जिसने शरद ऋतु 1897 में अकाल को समाप्त कर दिया था। [4] हालांकि, बारिश, जो कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से भारी थी, एक मलेरिया महामारी शुरू हो गई जिसमें कई लोग मारे गए; इसके तुरंत बाद, बॉम्बे प्रेसीडेंसी में बुबोनिक प्लेग की एक महामारी शुरू हुई, जो कि अकाल वर्ष के दौरान बहुत घातक नहीं थी, अगले दशक में, अधिक वायरल हो जाएगी और समूचे भारत में फैल गई। [4]

राहत कार्य[संपादित करें]

1883 के अकाल नियमों के अनुसार, राहत कार्य के लिए रु 7.25 करोड़ और रु 1.25 करोड़ की टैक्स छूट दी गई। सार्वजनिक कार्यों पर काम करने वालों को भोजन उपलब्ध कराया गया। यह कार्यक्रम यूपी में सफल रहा।

बॉम्बे प्रेसीडेंसी में बुनकर[संपादित करें]

बम्बई प्रेसिडेंसी के बुनकर, जो पहले से ही मुंबई में मशीनीकरण से पीड़ित थे, अकाल से अधिक प्रभावित हुए थे।पश्चिमी भारत के गांव गांव में बसे बलाई बुनकर, जो गांव में सूती कपड़ा बनाकर ग्रामीण समाज की आवश्यकता पूरी करते थे वो पहले ही मशीनी कपड़े के कारण आर्थिक रुप से टूट चुके थे, इस अकाल व भूखमरी के कारण कर्ज में डूब गय। मुट्ठी भर अनाज के लिए लोग गुलाम जैसी हालत को स्वीकार करने लगे। बलाई बुनकरों ने अपनी बुनाई शिल्प कला छोड़ दी व गाँव के भूमिपति वर्गो के वहाँ बंधुवा मजदूरी करने लगे। इससे इनकी सामाजिक स्थिति का गंभीर पतन हुआ। देश में अकाल के कारण जातिवाद व छुआछूत की भावना ओर भी गंभीर हो गई।

छोटा नागपुर में आदिवासी समूह[संपादित करें]

आदिवासी लोगों तक राहत पहुँचाना सबसे कठिन कार्य था। केवल सार्वजनिक काम परियोजनाओं पर काम करने वालों को अकाल नियमों के तहत राहत दी जा सकी। इस कारण छोटा नागपुर क्षेत्र और केंद्रीय प्रांत और बरार में उन्हें अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ा।

मद्रास प्रेसीडेंसी में खाद्य निर्यात[संपादित करें]

अकाल और भोजन की कमी के बावजूद, औपनिवेशिक शासकों ने खाद्य निर्यात को नहीं रोका।

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

दक्कन में मवेशी[संपादित करें]

बॉम्बे प्रेसीडेंसी के सूखे दक्कन क्षेत्र में खेती करने के लिए अधिक कृषि पशुओं की आवश्यकता होती है - आम तौर पर भारी हल खींचने के लिए बैल- भारत के अन्य, गीले क्षेत्रों में आवश्यक थे; अक्सर, जुताई के लिए छह बैलगाड़ियों की जरूरत होती थी। [6]19 वीं शताब्दी के पहले भाग के लिए, दक्कन में किसानों के पास प्रभावी ढंग से खेती करने के लिए पर्याप्त बैल नहीं थे। [6]नतीजतन, हर तीन या चार साल में केवल एक बार कई भूखंडों को गिरवी रखा जाता था। [6]

19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, प्रति किसान पशु संख्या में वृद्धि हुई; हालाँकि, मवेशी अकाल की चपेट में रहे। [6] जब फसलें विफल हो गईं, तो लोग अपने आहार को बदलने और बीज और चारा खाने के लिए प्रेरित हुए। [7]नतीजतन, कई खेत जानवर, विशेष रूप से बैल, धीरे-धीरे भूख से मारे गए। [6] 1896-97 का अकाल विशेष रूप से बैल के लिए विनाशकारी साबित हुआ; बॉम्बे प्रेसीडेंसी के कुछ क्षेत्रों में, उनकी संख्या कुछ 30 साल बाद वापस नहीं आ पाई थी। [6]

महामारी[संपादित करें]

कई बीमारियों की महामारी, विशेष रूप से हैजाऔर मलेरिया, आमतौर पर अकाल के साथ आती थीं। [8] 1897 में, बॉम्बे प्रेसीडेंसी में ब्युबोनिक प्लेग की एक महामारी फैल गई और अगले दशक में, देश के कई हिस्सों में फैल गई। [9] हालांकि, अन्य बीमारियों के कारण भी 1896-97 के अकाल के दौरान बहुत लोगों की जाने गईं। [9]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

मृत्यु दर[संपादित करें]

इस अवधि के दौरान अकाल संबंधी कुल मौतों का अनुमान अलग-अलग है। निम्न तालिका 1896 और 1902 ( 1899-1900 अकाल और 1896-1897 के अकाल सहित) के बीच कुल अकाल से संबंधित मौतों के अलग-अलग अनुमान देती है। [10]

| अनुमान (लाखों में) | कृत | प्रकाशन |

|---|---|---|

| 8.4 | अरूप महारत्न रोनाल्ड ई॰ सीवॉय |

परिवारों की जनसांख्यिकी: एक भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996 अकाल में किसान समाज (अर्थशास्त्र और आर्थिक इतिहास में योगदान), न्यूयॉर्क: ग्रीनवुड प्रेस, 1986 |

| 6.1 | भारत का कैम्ब्रिज आर्थिक इतिहास | कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 2, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1983 |

परिणाम[संपादित करें]

1898 के अकाल और राहत के प्रयासों का आंकलन किया गया था, जो पंजाब के पूर्व उपराज्यपाल सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल की अध्यक्षता में 1898 के अकाल आयोग द्वारा किया गया था। आयोग ने 1880 के पहले अकाल आयोग द्वारा अकाल राहत के व्यापक सिद्धांतों की पुष्टि की, लेकिन कार्यान्वयन में कई बदलाव किए। उन्होंने "राहत कार्यों" में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश की और बरसात के मौसम के दौरान गंभीर (या धर्मार्थ) राहत का विस्तार किया। उन्होंने " आदिवासी और पहाड़ी जनजातियों" की राहत के लिए नए नियम बनाए गए, जिनतक 1896-97 में पहुंचना मुश्किल हो गया। इसके अलावा, उन्होंने भू राजस्व के उदार आयोगों पर जोर दिया। सिफारिशों को जल्द ही 1899–1900 के भारतीय अकाल में परीक्षित किया गया। [11]

यह सभी देखें[संपादित करें]

- 1899–1900 का भारतीय अकाल

- ब्रिटिश राज में परिवार, महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य

- ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में बड़े अकाल की समय सीमा (1765 से 1947)

- भारत में कंपनी का शासन

- भारत में अकाल

- भारत में सूखा

टिप्पणियाँ[संपादित करें]

- ↑ Imperial Gazetteer of India vol. III 1907

- ↑ C.A.H. Townsend, Final repor of thirds revised revenue settlement of Hisar district from 1905-1910 Archived 2018-04-03 at the वेबैक मशीन, Gazetteer of Department of Revenue and Disaster Management, Haryana, point 22, page 11.

- ↑ अ आ इ ई उ Imperial Gazetteer of India vol. III 1907

- ↑ अ आ Imperial Gazetteer of India vol. III 1907

- ↑ अ आ Ghose 1982

- ↑ अ आ इ ई उ ऊ Tomlinson 1993, पृष्ठ 82–83

- ↑ Roy 2006

- ↑ Dyson 1991a, पृष्ठ 15

- ↑ अ आ Dyson 1991a, पृष्ठ 16

- ↑ Davis 2001

- ↑ Imperial Gazetteer of India vol. III 1907

संदर्भ[संपादित करें]

- Damodaran, Vinita (2007), "Famine in Bengal: A Comparison of the 1770 Famine in Bengal and the 1897 Famine in Chotanagpur", The Medieval History Journal, 10 (1&2), पपृ॰ 143–181, डीओआइ:10.1177/097194580701000206

- Davis, Mike (2001), Late Victorian Holocausts, Verso Books. Pp. 400, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-85984-739-8, मूल से 5 सितंबर 2017 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 9 फ़रवरी 2020

- Dyson, Tim (1991a), "On the Demography of South Asian Famines: Part I", Population Studies, 45 (1), पपृ॰ 5–25, JSTOR 2174991, डीओआइ:10.1080/0032472031000145056

- Ghose, Ajit Kumar (1982), "Food Supply and Starvation: A Study of Famines with Reference to the Indian Subcontinent", Oxford Economic Papers, New Series, 34 (2), पपृ॰ 368–389, डीओआइ:10.1093/oxfordjournals.oep.a041557

- Imperial Gazetteer of India vol. III (1907), The Indian Empire, Economic (Chapter X: Famine, pp. 475–502), Published under the authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, Oxford at the Clarendon Press. Pp. xxx, 1 map, 552.

- Muller, W. (1897), "Notes on the Distress Amongst the Hand-Weavers in the Bombay Presidency During the Famine of 1896–97", The Economic Journal, 7 (26), पपृ॰ 285–288, JSTOR 2957261, डीओआइ:10.2307/2957261

- Roy, Tirthankar (2006), The Economic History of India, 1857–1947, 2nd edition, New Delhi: Oxford University Press. Pp. xvi, 385, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-19-568430-3

- Tomlinson, B. R. (1993), The Economy of Modern India, 1860–1970 (The New Cambridge History of India, III.3), Cambridge and London: Cambridge University Press., आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-521-58939-8

आगे की पढाई[संपादित करें]

- Ambirajan, S. (1976), "Malthusian Population Theory and Indian Famine Policy in the Nineteenth Century", Population Studies, 30 (1), पपृ॰ 5–14, JSTOR 2173660, डीओआइ:10.2307/2173660

- Arnold, David; Moore, R. I. (1991), Famine: Social Crisis and Historical Change (New Perspectives on the Past), Wiley-Blackwell. Pp. 164, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-631-15119-2

- Bhatia, B. M. (1991), Famines in India: A Study in Some Aspects of the Economic History of India With Special Reference to Food Problem, 1860–1990, Stosius Inc/Advent Books Division. Pp. 383, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-220-0211-0

- Chakrabarti, Malabika (2004), The Famine of 1896–1897 in Bengal: Availability Or Entitlement, New Delhi: Orient Longmans. Pp. 541, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-250-2389-5

- Dutt, Romesh Chunder (2005) [1900], Open Letters to Lord Curzon on Famines and Land Assessments in India, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd (reprinted by Adamant Media Corporation), आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 1-4021-5115-2

- Dyson, Tim (1991b), "On the Demography of South Asian Famines: Part II", Population Studies, 45 (2), पपृ॰ 279–297, JSTOR 2174784, PMID 11622922, डीओआइ:10.1080/0032472031000145446

- Famine Commission (1880), Report of the Indian Famine Commission, Part I, Calcutta

- Hall-Matthews, David (2008), "Inaccurate Conceptions: Disputed Measures of Nutritional Needs and Famine Deaths in Colonial India", Modern Asian Studies, 42 (1), पपृ॰ 1–24, डीओआइ:10.1017/S0026749X07002892

- Klein, Ira (1973), "Death in India, 1871–1921", The Journal of Asian Studies, 32 (4), पपृ॰ 639–659, JSTOR 2052814, डीओआइ:10.2307/2052814

- McAlpin, Michelle B. (1983), "Famines, Epidemics, and Population Growth: The Case of India", Journal of Interdisciplinary History, 14 (2), पपृ॰ 351–366, JSTOR 203709, डीओआइ:10.2307/203709

- Washbrook, David (1994), "The Commercialization of Agriculture in Colonial India: Production, Subsistence and Reproduction in the 'Dry South', c. 1870–1930", Modern Asian Studies, 28 (1), पपृ॰ 129–164, JSTOR 312924, डीओआइ:10.1017/s0026749x00011720