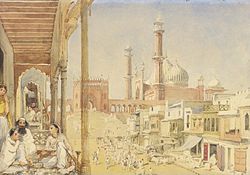

जामा मस्जिद, दिल्ली

| यह लेख एक आधार है। जानकारी जोड़कर इसे बढ़ाने में विकिपीडिया की मदद करें। |

| जामा मस्जिद | |

|---|---|

दिल्ली की जामा मस्जिद | |

| धर्म संबंधी जानकारी | |

| सम्बद्धता | इस्लाम |

| चर्च या संगठनात्मक स्थिति | मस्जिद |

| अवस्थिति जानकारी | |

| अवस्थिति | |

| ज़िला | मध्य दिल्ली |

| लुआ त्रुटि Module:Location_map में पंक्ति 522 पर: "{{{map_type}}}" is not a valid name for a location map definition। | |

| राज्यक्षेत्र | दिल्ली |

| भौगोलिक निर्देशांक | 28°39′3″N 77°13′59″E / 28.65083°N 77.23306°Eनिर्देशांक: 28°39′3″N 77°13′59″E / 28.65083°N 77.23306°E |

| वास्तु विवरण | |

| प्रकार | Mosque |

| शैली | इस्लामी, |

| निर्माण पूर्ण | 1656 |

| आयाम विवरण | |

| क्षमता | 25,000 |

| लम्बाई | 80 m |

| चौड़ाई | 27 m |

| गुंबद | 3 |

| मीनारें | 2 |

| मीनार ऊँचाई | 41 m |

जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण सन् 1656 में हुआ था।

यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मी. की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरु करवाया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रु.लगे थे। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है।

पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इसी द्वार का प्रयोग करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। इसमें ग्यारह मेहराब हैं जिसमें बीच वाला महराब अन्य से कुछ बड़ा है। इसके ऊपर बने गुंबदों को सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया है जो निजामुद्दीन दरगाह की याद दिलाते हैं।

दान[संपादित करें]

1948 के दौरान, हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान को मस्जिद के ¼ मंज़िल की मरम्मत के लिए ₹ 75,000 का दान देने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके बजाय निज़ाम ने ₹3लाख स्वीकृत किया, यह बताते हुए कि मस्जिद के बाकी 3/४ पुराना नहीं दिखना चाहिए।[1][2]

चित्र दीर्घा[संपादित करें]

-

मुख्य प्रवेश

-

अन्दर से मुख्य प्रवेश

-

मुख्य प्रवेश का लोहे का दरवाज़ा

-

बीच की गुम्बद

-

मीनारें

-

महराबें

-

प्रवेश द्वार

-

अन्दर से मुख्य प्रवेश

-

अन्दर का भाग, महराबें

-

महराबें

-

मुख्य महराब

-

मस्जिद से लाल क़िले का दृश्य

-

जामा मस्जिद का एक दृश्य

जामा मस्जिद के इमाम[संपादित करें]

- शाह इस्माइल शहीद

- सैयद अब्दुल्लह बुखारी

- सैयद अहमद बुखारी

- (सैयद शाबान बुखारी) , १४ (14th) इमाम (२२ नवंबर २०१४ ) (22 november 2014) को बनाया गया /

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

| जामा मस्जिद, दिल्ली के बारे में, विकिपीडिया के बन्धुप्रकल्पों पर और जाने: | |

|---|---|

| शब्दकोषीय परिभाषाएं | |

| पाठ्य पुस्तकें | |

| उद्धरण | |

| मुक्त स्रोत | |

| चित्र एवं मीडिया | |

| समाचार कथाएं | |

| ज्ञान साधन | |

टिप्पणी[संपादित करें]

- ↑ "Ala Hazrat in retrospect". मूल से 26 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 सितम्बर 2018.

- ↑ "'The last Nizam of Hyderabad was not a miser'". मूल से 26 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 सितम्बर 2018.

- ↑ "Paul La Porte". मूल से 14 फ़रवरी 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 एप्रिल 2009.

सन्दर्भ[संपादित करें]

- Jama Masjid (Delhi)page at India Image, the भारत सरकार Information portal.

- Jama Masjid, Delhi page at India Profile, a travel information site.

- "Saudi offer to fix Delhi mosque" (BBC) accessed January 5

- http://news.google.com/newspapersid=u_MNAAAAIBAJ&sjid=RHkDAAAAIBAJ&pg=4765,1141957&dq=jama+masjid+largest+mosque

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

| विकिमीडिया कॉमन्स पर जामा मस्जिद, दिल्ली से सम्बन्धित मीडिया है। |

विकियात्रा पर Jama Masjid के लिए यात्रा गाइड